亀山ライオンズクラブ様より亀山ライオンズクラブ創立60周年記念事業として、本校に大型扇風機5基と一輪車5台をご寄贈いただきました。

受け取った寄贈の品を児童会役員の子どもたちが開封し、組み立ててくれました。

いただいた大型扇風機は暑い夏の時期に体育館で行う教育活動に役立てていきます。また現有の一輪車はコンディションが大変悪かったので、これで安全に遊ぶことができます。子どもたちも大喜びです。この度は大変ありがとうございました。

亀山ライオンズクラブ様より亀山ライオンズクラブ創立60周年記念事業として、本校に大型扇風機5基と一輪車5台をご寄贈いただきました。

受け取った寄贈の品を児童会役員の子どもたちが開封し、組み立ててくれました。

いただいた大型扇風機は暑い夏の時期に体育館で行う教育活動に役立てていきます。また現有の一輪車はコンディションが大変悪かったので、これで安全に遊ぶことができます。子どもたちも大喜びです。この度は大変ありがとうございました。

1月14日にさわやかあいさつ運動が行われました。

早朝より、自治会長様、地域の役員皆様などが学校の校門に集まっていただきました。登校してくる子どもたちと心地よい「あいさつ」が交わされました。日頃の地域での見守りに加え、あいさつ運動を行っていただきました。ご多用のところ、また寒い中ありがとうございました。

1月13日(火)~1月19日(月)はかめやまスタディウィークです。3学期の授業を本格化していくために、授業規律や授業が円滑に行われるように授業におけるルールを確認をしたり、AI型タブレット教材「キュビナ」やプリントなどで学びの定着を図ります。

新年明けましておめでとうございます。川崎小学校の児童、保護者の皆様、地域の皆様、教職員がつつがなく令和8年の新しい年を迎えられたことをうれしく思います。

「1月は行く」「2月は逃げる」「3月は去る」と言われるように、あっという間に過ぎ去っていく3学期は、短いながらも、1年間の学びの総仕上げをしたり、来るべき進級・進学に向けて様々な面で準備を整えたりしなければならない大切な学期です。

本年も引き続き、保護者・地域の皆様方のご理解とご協力、そして温かいご支援をいただきながら、教職員一同、子どもたちのために日々最善を尽くしてまいります。よろしくお願いいたします。

学校閉校日のお知らせ

学校は12月27日(土)から1月6日(火)まで、閉校となります。

緊急の連絡がある場合は、以下までお願いします。

平日 (8:30-17:15)亀山市教育委員会0595-84-5075

土日祝日・夜間 市役所代表電話0595-82-1111

3学期始業式は、1月8日(木)です。子どもたちの活気が戻ってくることを願っています。

さて、令和7年も残すところあとわずかとなりました。学校は12月23日に2学期の終業式を行いました。2学期も社会見学や宿泊研修、修学旅行、小中音楽会や竹馬チャレンジなど、予定通りに実施することができ、平常のありがたさを改めて痛感している次第です。川崎ふれあいフェスタの後には、インフルエンザの猛威による閉鎖措置をとった学年や学級もありましたが、それらも収束し、おかげをもちまして、無事学校教育活動を終えることができました。

保護者の皆様、地域の皆様におかれましては、今年度は創立150周年ということもあり、いつも以上に本校の教育活動にご支援とご協力いただき本当にありがとうございました。加えて、地域の皆様にはフレンドリー農園をはじめとした子どもたちへの農業体験へのご指導ありがとうございました。また、地域の交通ボランティアの方々におかれましては、子どもたちの日々の登下校の見守り等で大変お世話になりました。引き続き来年もよろしくお願いいたします。

来年も教職員一同、子どもたちの健やかな成長のために力を尽くす所存です。ありがとうございました。

中部中校区内でインフルエンザが流行し、それに伴う閉鎖措置等をしている状況から、11月18日(火)に予定しておりました「令和7年度中部中校区人権フォーラム」を12月11日(木)延期しました。

また、通常予定していた参集型のフォーラムを行うとなると、バス手配等の関係上1月下旬以降となり、中学校3年生の受験シーズンと重なってしまうことから総合的に勘案した結果、オンラインを併用した形式で12月に行いました。

場所は川崎小学校6年生・中部中学校区人権ネットワーク協議会委員の方は川崎小学校 「うちの広場」で、 川崎小学校以外の井田川小学校6年生・野登小学校6年生・中部中学校人権サークル生徒は各校の設定した会場でオンラインでつなぎました。

「子どもの権利について」と題して、亀山市人権ダイバーシティグループ 加藤 武様にご講演いただいた後、グループ討議、全体交流、振り返り(感想用紙記入)を行いました。

広い会場からZoomでつないだこともあり、学校によっては聞きずらさがあって、次回への改善点もある会となりましたが、各学校の児童生徒の皆さんのからの意見もたくさん出て、良いフォーラムとなりました。

ご多用のところご参加いただきました川崎小学校6年生、井田川小学校6年生、野登小学校6年生、中部中学校人権サークルの生徒の皆さん、中部中学校区人権ネットワーク協議会委員の方々ありがとうございました。

12月10日の3・4限目に4年生が三重県の防災教育支援事業として、防災教育の授業を受けました。県の学校防災アドバイザーの方を講師としてお招きし、防災についての授業をしていただきました。

1つ目の授業は、自然災害にはどんなものがあるのか、地震が起きるメカニズムや洪水が起きた時どうするとよいのか等を資料や動画を使いながら、わかりやすく教えていただきました。

2つ目の授業は「防災すごろく」をグループで体験しました。すごろくをして、防災についての問題を考えながらゴールを目指しました。楽しみながら協力して防災について学ぶことができました。

今後も災害について備えるととともに、命を守るために自分で考え、最善の行動ができるように防災についての学習を進めていきます。

ご多用のところご指導いただきました三重県教育委員会の学校防災アドバイザーの方々ありがとうございました。

年末年始は書初めなど書道に親しむ機会が多くなる時期です。校内を見て回っていると、条幅紙(書道で使う細長い紙)が置いてあったり、書道の準備がしてあったりと師走を感じます。

川崎小学校には”内の広場”という、昔の講堂のような広さの教室があります。それも吹き抜けで冷暖房完備です。そこで5年生が書道の授業をしていました。

恵まれた環境で、書道に親しむ。誰一人おしゃべりすることなく、集中して書道に向き合うすばらしい時間と空間がそこにはありました。

12月17日(水)1~4限に、1・2年生が生活科でさつまいもクッキングを行いました。

地域ボランティアさんのご協力のもと行いました。地域の方のご指導で栽培、収穫したさつまいもを使った一連の学習の1つです。さつまいもを使った料理の作り方を知るとともに、調理実習を通して、地域の方との交流を深めました。

子どもたちは出来上がったおいも料理を前に、「上手にできた!」「味見したよ!あまくておいしいよ!」と満足げな顔を見せてくれました。

ご多用のところご指導いただきました地域ボランティアの皆様、ありがとうございました。

川崎小学校の名物行事「竹馬チャレンジ」を行いました。この学校規模で、これだけの取組をしていることに、教育関係者の方々は皆さん驚かれます。また、その取り組みが体力向上はもちろんのこと、教え合いと学び合い、異学年交流、自尊感情の向上など様々な要素を含んでいることに、外部の先生方からもお褒めの言葉をいただいております。

12月9日(火)竹馬チャレンジは、1・6年、2・5年・3・4年のペア学年で行いました。竹馬の活動を通じて、教える喜び、教わる喜び。育つ喜び、育てられる喜び。上達する喜び、上達に導く喜びをそれぞれの学年で感じることのできるすばらしい1日になりました。また、児童会が中心となった全校への働きかけや、当日の6年生のコースの準備の素早さなど高学年が中心となって成功へ導いてくれました。ありがとうございました。

なお、この取組は「Kameyama Sports Week(カメヤマ スポーツ ウィーク)」11月28日(木)~12月4日(水)に合わせて実施しました。

川崎駐在所の笹之内警部補を講師としてお招きし、12月3日に4・5・6年生を対象に、12月4日に1・2・3年生を対象に防犯教室を行いました。最初にパワーポイントを使って犯罪や身を守るための行動について学習しました。また今年度よりイノシシなどの獣にあった場合などを想定した自分の身を守る方法についても追加していただきました。

川崎地区まちづくり協議会原会長様、まちづくり協議会防犯部員様、PTA安全推進委員様にもご協力いただきました。

自分の身は自分で守るために、危険を感じ、状況に応じて判断すること、状況に応じて逃げ方も工夫することがよいことなどご来校いただいたスタッフの方からの寸劇を交えて、教えていただきました。

各発達段階に応じてご指導いたいたこともあり、子どもたちの危機管理意識も高まりました。ご多用のところご指導いただいた笹之内様、ご協力いただいた皆様ありがとうございました。

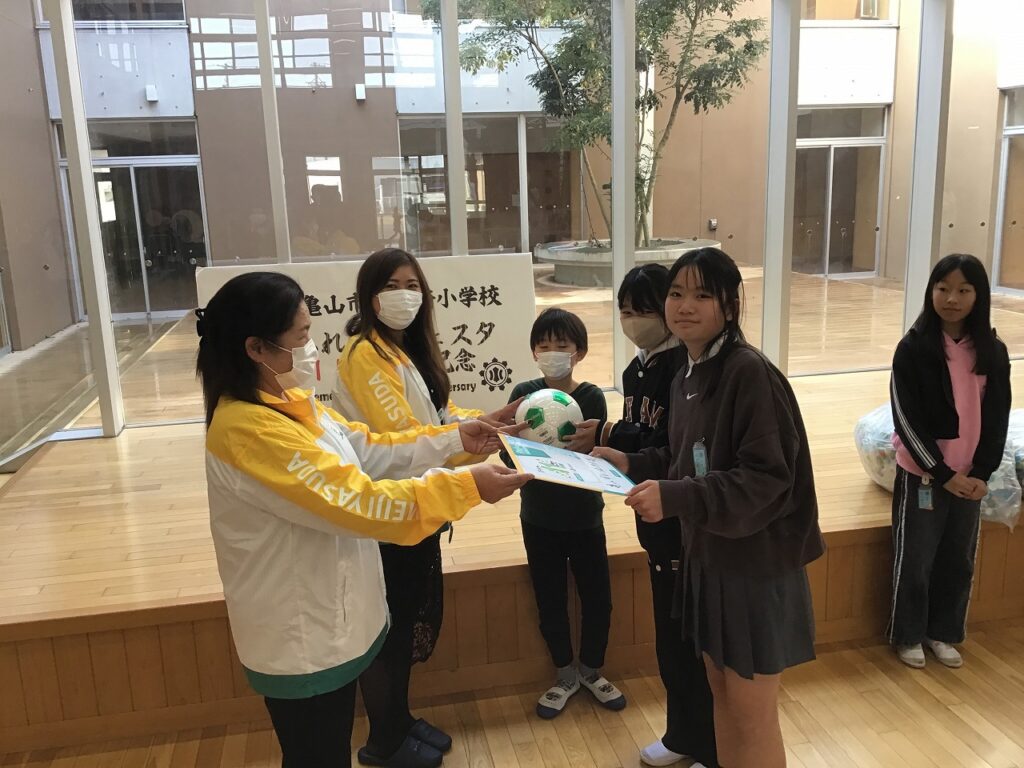

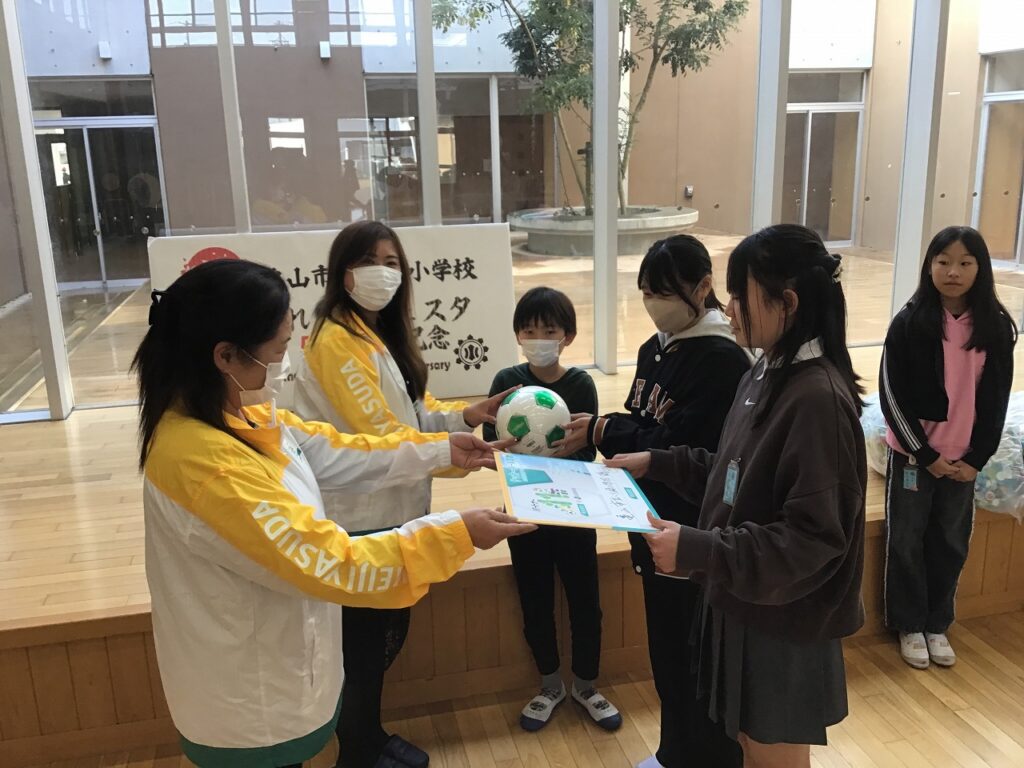

12月9日に明治安田生命保険相互会社亀山営業所様より、本校児童会のが取り組んでいるペットボトルエコキャップ運動にご賛同いただき、事業所様で集めたペットボトルキャップをご持参いただきました。児童会役員が直接受け取りました。

また、こどもの健全育成や環境保全など、持続可能で希望に満ちた豊かな社会づくりに貢献する活動「未来世代応援活動」の一環として、本校にサッカーボールをご寄贈いただきました。ありがとうございました。子どもたちの健全育成に役立ててまいります。

実施期間を11月17日(月)~11月28日(金)として、児童会が主催となってピンクアイテムデーとして取り組みました。

また、全校児童、全教職員がそろえて「ピンクのアイテム(服、小物など)」を身に着けて、いじめ防止の意思を表現するピンクアイテムデーを11月22日(土)の川崎ふれあいフェスタ当日に設定する工夫もしました。

以下の写真はピンクアイテムの取組を視覚化したものです。学級で児童会の設定するいじめ反対の「人がいやな思いをすることを言わない」の目標を達成する行動ができた日には、職員室とうちの広場の間に掲示してある校章の中の、学年で決められた黒い部分にピンクのシールを1枚貼ることができます。

意思表示をすることでもピンクのシールを1枚貼ることができるルールですので、ピンクアイテムデーには、最大1人2枚シールが貼ることができます。学校に掲示してありますので、ご来校の際にご覧いただければ幸いです。

12月8日(月)にたんぽぽ学級が焼き芋体験を行いました。今回も地域の方々にお世話になって行いました。

焼き芋機で石をあたためて、焼き芋を行いました。子どもたちは焼き芋機へ芋を入れるお手伝いを、地域の方々に教わりながら行いました。できあがるまでの間は教室で授業をうけて、焼きあがった焼き芋をいただきました。

ここ数日例年になく寒いこともあり、おいしさもひとしおでした。ご多用のところ、準備・ご指導いただきました地域の皆様方ありがとうございました。

11月22日の川崎ふれあいフェスタ並びに川崎小学校創立150周年式典には、ご来賓の皆様をはじめ、たくさんの地域の方々、保護者の方々、関係者の方々にご臨席を賜りました。児童、教職員一同、改めて心より感謝申し上げます。また、川崎地区まちづくり協議会の皆様、PTAの皆様、学校運営協議会の皆様には、本日に向け、並々ならぬご支援を賜りました。重ねて御礼申し上げます。

【お知らせ】

川崎ふれあいフェスタ・創立150周年式典の様子が、放映されます。ぜひご覧ください。

放送日時は以下の通りです。令和7年12月16日(火)~31日(水)

11月22日に行われた川崎ふれあいフェスタにおいて、亀山市歴史博物館の学芸員の方々のご協力により、川崎小学校創立150周年記念展示を行っていただきました。

つきましては、その様子が亀山市歴史博物館のホームページに掲載されておりますので、ご案内いたします。以下のリンクをクリックしてください。