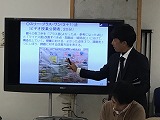

10月9日に低学年ブロック授業づくり研修会を行いました。2年1組で日高先生が教科は算数科で授業をしました。単元名は「長方形と正方形」です。

本単元のねらいは、観察、分類、構成、作図などの活動を通して、三角形と四角形について理解できるようにすることです。また直角を知り、直角に着目し図形を見ることで、「長方形」「正方形」「直角三角形」について理解することもねらいとしています。

また、1年生の算数科の「かたちづくり」で、具体物の中から形のみに着目して、「さんかく」「しかく」などの日常語を用いて初歩的概念にふれていますので、それを土台に、三角形や四角形、直角、長方形、正方形の意味や性質を理解するとともに、作図ができることにつなげていきます。

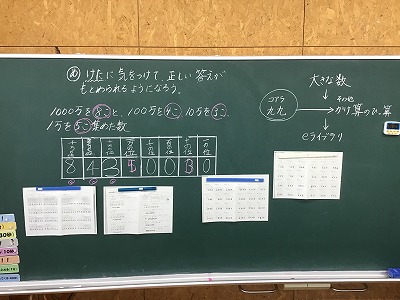

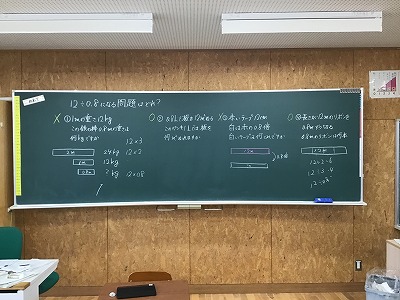

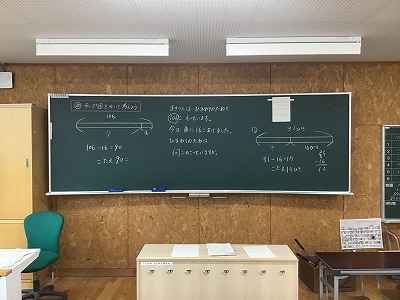

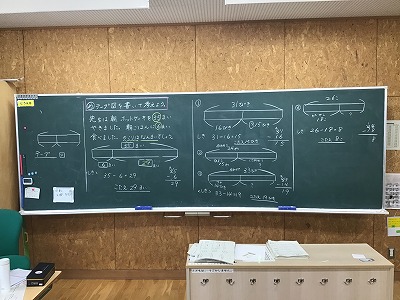

本時の授業はこの単元の導入の部分です。教師側から身近な図を提示したり、経験的に知っていることを子どもたちから発言させたりしながら、授業を進めていきました。また川崎小学校では、スタンダードとして授業の中にペアやグループ対話を取り入れています。対話するためにはまず友だちの話をしっかりと聴くこと、自分の考えを伝えることが大事ですので、各グループに黒板の図と同じものを与えて授業を行いました。児童が友だちとの関わり合いの中で学習の理解を深めていき、自ら学ぼうとする態度がたくさん見られました。

授業後の放課後には、参観した教員で事後検討会を行いました。発問のタイミングや算数的な定義づけを早めに提示したほうが、よりよい授業になったのではないかなど、次の授業にすぐ活かせる有意義な買いになりました。

保護者の方におかれましては、2年生の授業に関わらず、どの学年においてもお子様にとって、授業の内容やどの部分が楽しかったのか、理解が深まったのか聞いてあげてください。自分以外の人に話すことが一番の振り返り学習になります。よろしくお願いいたします。