気象庁等における報道によると、9月も厳しい残暑が続き、熱中症への警戒が必要な状況です。9月1日発行の学校だより第11号でもお知らせしましたが、2学期からの熱中症対策について抜粋して以下の通りお知らせします。

「⑦ 学 校」カテゴリーアーカイブ

学校だよりNO.11

2学期もよろしくお願いいたします

本日から2学期が始まりました。夏休み中は幸いにも本校では大きな事故やけがはなく、2学期を迎えられたことをうれしく思います。ご家庭でのご指導ご助言に感謝いたします。

さて、この2学期は150周年・150回目の2学期となります。2学期は通常の授業に加え、6年生の修学旅行や5年生の宿泊研修、4年生の社会見学など当日に向けて一つ一つ準備を重ねていく行事があります。また、学びを結実させていく時期であるのも2学期です。子どもたちの主体的な学びを引き出しながら、他者と協働して学びを深める、より実りの大きな2学期となるよう、教職員一丸となって取り組んでまいります。

保護者の皆様、地域の皆様におかれましては、引き続き本校の学校教育活動にご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

なお、熱中症予防のために、始業式はオンラインと録画を併用して、各教室で行いました。

Nコン東海北陸ブロックコンクール大会出場に向けて練習を再開しました

三重県コンクールで金賞をいただいたので、東海北陸ブロックコンクールに出場することができます。改めて、暑い日が続く中も子どもたちが練習してきたことが結果に表れたことを大変うれしく思います。

さて、東海北陸ブロックコンクール大会に向けて8月25日から練習を再開しました。

8月28日には亀山市文化会館ホールでの練習を行いました。この練習にあたっては、亀山市文化会館様のご配慮や送迎では関小学校様のスクールバスを使わせていただくなど、たくさんの方々のご協力をいただきました。ありがとうございました。

なお、東海北陸ブロックコンクールは9月13日(土)名古屋文理大学文化フォーラム(稲沢市民会館)大ホールで行われます。今後とも子どもたちへの応援をよろしくお願いします。

学校閉校日のお知らせ

〇学校閉校日 は8月12日(火)~8月15日(金)です。

閉校期間中は、緊急の連絡(事故、事件、入院等)は、以下へ連絡してください。 【8:30~17:00】亀山市教育委員会0595-84-5075 【時間外】 亀山市役所0595-82-1111

⇒ 学校以外の機関にご連絡いただいた場合も、学校職員に連絡が入ります。

Nコン三重県コンクール金賞受賞並びに東海北陸ブロック大会出場決定ポスターができあがりました

8月5日にNコン三重県コンクール金賞受賞並びに東海北陸ブロック大会出場決定ポスターができあがりましたので、お知らせします。なお、拡大したポスターが児童玄関前及び校内に掲示してあります。ご来校の際にご覧いただければ幸いです。

Nコン三重県コンクール金賞受賞・東海北陸ブロック出場決定!

第92回(2025) NHK全国学校音楽コンクール三重県コンクールが8月5日(火) に亀山市文化会館で開催されました。コンクールには川崎小学校5・6年有志が参加しました。

今年度は創立150周年ということもあり“歌声の聞こえる学校”としての取組を行ってきました。Nコンに出場する有志の子どもたちはもちろんのこと、文化的活動の一環として音楽の授業をさらに充実させるために、音楽科の授業で合唱指導に力を入れてきました。

また日々の練習に加え、亀山市文化会館アウトリーチ活動で来ていただいた、武田先生によるスーパーレッスンなどを経て、本番に臨みました。結果は、見事「金賞」でした。子どもたちは限られた練習時間のよくがんばりました。

保護者の皆様方におかれましては、夏休み期間中もお子様の練習への参加及びホール練習、当日の応援など、ご協力いただきありがとうございました。この場をお借りしてお礼申し上げます。

なお、三重県代表となりましたので、9月13日(土)に名古屋文理大学文化フォーラム(稲沢市)で行われる、2025年度東海北陸ブロックコンクールに出場します。

Nコンリハーサルを行いました

過日お知らせの通り、8月5日はNコン三重県コンクールです。本番に向けて7月30日に会場となる亀山市文化会館をお借りして、リハーサルを行いました。

6年生に経験者がいるとはいえ、1年前の出来事。緊張した面持ちでステージに立ち、本番を見据えたリハーサルを行いました。会場のサイズや響きを確認しました。会場のひな壇の設営も担当者の方にお願いして手伝わせていただきました。このような活動が当日舞台に立った時の感謝の気持ちにつながります。

このリハーサルを行うにあたっては、関小学校のスクールバスをお借りしたり、亀山市文化会館をお借りしたりと、保護者の方々はもちろんのこと、関係者の皆様方にたいへんご協力をいただきました。ありがとうございました。本番まであと数日ですが、さらにがんばってまいります。

英語デイキャンプ in KAMEYAMA2025が本校を会場にして行われました

7月29日に小学5・6年生対象に「英語デイキャンプ in KAMEYAMA2025」が本校を会場にして行われました。

中高生ボランティア(セントヨゼフ女子学園高等学校・中学校)や ALT(外国語指

導助手)などの方のご協力の下、行われました。本校からも数人の児童が参加しました。

参加者のみなさんはほとんどが初めて会う方ばかりですので、グループに分かれてアイスブレイキングで打ち解ける活動を行いました。その後、トークビンゴやALTの夏の思い出話を聞いたり、すごろくをしながら英語でお題にこたえるなど英語での対話を重視した正に英語キャンプでした。

夏休みは学校という学びの枠を超えて、普段会えない人と交流したり、学びを深めたりすることのできる絶好の機会です。記録的な暑い日が続きます。引き続き熱中症や健康管理に留意しながら、思い出に残る日々をお過ごしください。

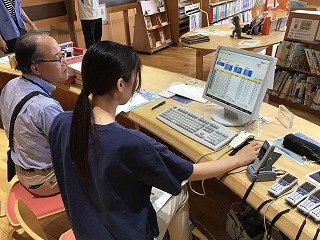

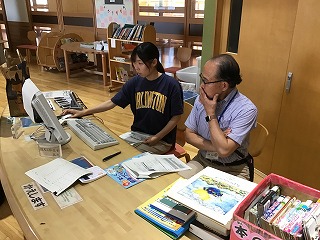

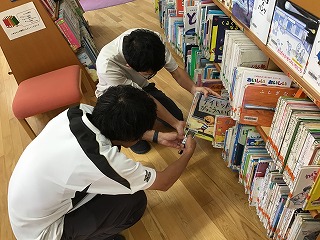

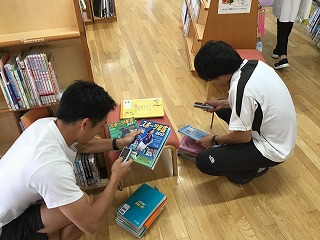

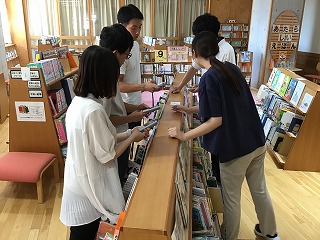

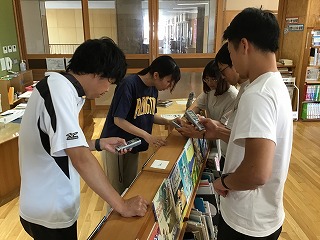

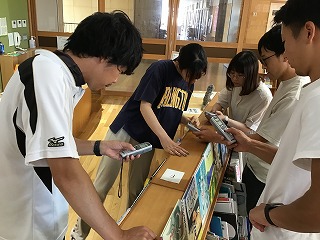

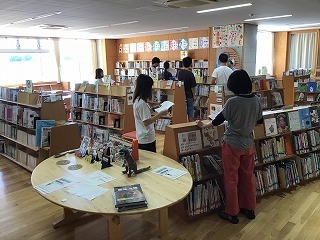

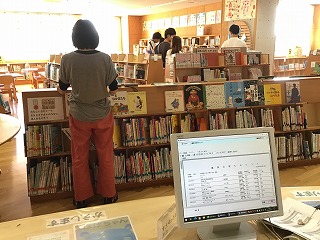

図書館の蔵書点検を行っています

学校の図書館の本は、すべて備品です。つまり、1冊1冊全てが登録してあります。

夏休みを利用して学校図書館の蔵書点検を行いました。その冊数約10,000冊です。ハンディーターミナルという端末機械を使って蔵書のバーコードを全て読み取ります。その後そのバーコードのデータをもとに蔵書点検を行い、蔵書点検漏れリストを出力し、蔵書全てが揃うまで点検をします。

学校図書館司書や先生は、夏休みとは言え、授業づくり研修会やこのような蔵書点検などをして、2学期の子どもたちの学びに備えています。

川崎小学校創立150周年記念事業に係る川崎小学校の歴史・思い出展示ブース(仮称)についてのご案内

過日学校だより等を通じてお知らせの通り、本年度本校は創立150周年を迎えます。学校では、今年度を「創立150周年イヤー」と銘打ち、150周年の歴史に感謝するとともに、未来に向けて新たな1ページを歩みだせるよう、150周年にちなんだ教育活動や楽しい授業を行っています。 その一連の取組の1つとして、今年度の川崎ふれあいフェスタでは、例年の催しに加え、川崎小創立150周年記念式典を行う予定です。

そこで、川崎小学校学校運営協議会としたしましては、川崎ふれあいフェスタにおける創立150周年記念事業として、川崎小学校の歴史・思い出展示ブース(仮称)を設け、 歴史博物館様にご協力いただくとともに、給食の変遷のわかる当時の給食レプリカや地域の方々からの展示を企画しております。

つきましては、昔使ったランドセルや学用品、教科書、制服、体操服など展示にご協力いただける方がお見えになりましたら、学校までご連絡ください。

なお、個人情報や著作権の観点から、ご希望に添えないことがあるかもしれません。また初めての試みですので、何卒ご理解とご協力をいただきますよう、よろしくお願いいたします。

1学期ありがとうございました

この1学期の間、保護者の皆様、地域の皆様におかれましては、学校教育活動に対し、創立150周年ということからも、例年以上に様々な形でご支援とご協力をいただきました。おかげをもちまして、1学期に計画しました全て教育活動を無事に終えることができました。

終業式及び表彰伝達式につきましては、熱中症対策のために各教室でオンライン方式で行いました。

間もなく夏休みです。子どもたちが家庭に戻り、家族の一員としての役割を果たす夏休みになってほしいと願っております。夏休み中も子どもたちが家庭や地域で元気いっぱい過ごせますよう、よろしくお願いいたします。

また、子どもたちにとって、夏休みなど長期の休みにしかできない体験がたくさんあります。健康管理と交通安全には十分気を付けて、充実した日々を過ごしてほしいと思います。2学期に元気に会えるのを楽しみにしています。ありがとうございました。

武田先生による合唱スーパーレッスンを受けました

8月5日はNコン本番です。亀山市文化会館アウトリーチ事業第2弾として、今回は合唱コンクールに出場する有志に限定して、武田先生による合唱スーパーレッスンを受けました。

前回のご指導を下に練習してきた成果をご確認いただくとともに、新たなアドバイスをいくつか、いただきました。課題曲は大きく4つに意味合いがわけられていること、それを意識して歌う必要があること。想像して、感じたことを歌で表現すること。子どもたちにもわかりやすくご指導いただきました。(学校のタブレット端末が不調で写真がありません)

本番まであと少しですが、アドバイスを意識して練習してまいります。

武田先生におかれましては、ご多用のところご指導いただき、ありがとうございました。

PTA役員と児童会役員の懇談会を行いました

近年子ども家庭庁が「こどもまんなか社会」の実現に向けてとして、子どもや若者の意見を聴いて、子どもたちにとって最もよいことは何かを考え、こどもに関する取組・政策を行うと謳っています。

7月11日にPTA役員さんと児童会役員が川崎小学校の活動について語り合う懇談会を行いました。本校のPTA会長は大変アグレッシブな方で、この懇談会は実際に子どもの意見を生で聞いて、今後のPTA活動に活かしていきたいというPTA会長の熱い思いから実現した会です。

児童会役員の子どもたちからは、日ごろの自分たちの活動内容や学校生活で思っていることについて報告しました。その後、PTA役員さんからの質問に答えたり、それについての自分たちの考えを話したりするなど有意義な時間となりました。いっしょに給食を食べながら和気あいあいとした雰囲気で行われました。ご多用のところ、ご来校いただいたPTA役員の皆様、ありがとうございました。

第2回フレンドリークラブを行いました

7月9日に第2回フレンドリークラブを行いました。7月も6月に引き続きたいへん暑い日が続きます。熱中症防止のために、中止や暑い中でも行えるメニューへの変更、空調のある教室への場所の変更など、各講座でご対応いただいた上で実施しました。講師の皆様におかれましては、たいへん暑い中、またご多用のところありがとうございました。1学期末にふさわしい楽しい時間となりました。

創立150周年記念グランドピアノ寄贈ありがとうポスターができました

7月8日に長谷先生からご寄贈いただいた、創立150周年記念グランドピアノ寄贈ありがとうポスターができ上りましたので、お知らせします。なお、拡大したポスターが校内に掲示してあります。ご来校の際にご覧いただければ幸いです。

創立150周年を記念してグランドピアノが寄贈されました

今年度から本校に来ていただいているスクールカウンセラーの長谷先生は元中学校の音楽の先生です。この度、何と今までご自宅で使ってみえたグランドピアノをご寄贈頂くことになりました。

創立150周年の節目の年に川崎小学校へ勤務したご縁もあり、ぜひ川崎小学校の児童のみなさんにこれからも使ってほしいとの思いからのご提案です。校長の私も驚きました。

そこで、 7月8日(火)の児童集会で児童に披露するとともに、贈呈式を行いました。長谷先生が児童会会長に目録を手渡し、このグランドピアノとの思い出や寄贈するにあたってのお話をしていただきました。お礼として子どもたちから校歌の全校合唱を長谷先生に贈りました。

長谷先生におかれましては、大変大切なものをご寄贈いただきありがとうございました。創立150周年の記念にふさわしいものとなりました。このピアノは川崎小学校の未来へ受け継いでまいります。

なお、現在体育館で使っているアップライトピアノは、校舎1階に設置し、誰でも演奏できるストリートピアノとして、運用したいと考えております。

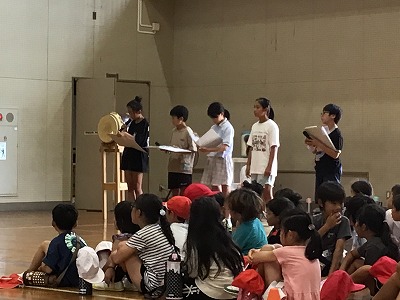

7月8日に児童集会を行いました

7月8日に児童集会を行いました。児童集会では、多くの人の前で発表することを通じて、児童の表現する力を高め、他学年の学習内容を知り、異学年間のつながりを深めことを大切にしています。

今回の児童集会は校長のあいさつ、グランドピアノ寄贈式、校歌斉唱、ストリートピアノについての説明、4年生学年発表 「かんこ踊り~ファイナル エディション~」、整備委員会・給食委員会からの報告、児童会からの報告・エコキャップ活動についてなど、今回も盛りだくさんでした。

着衣水泳を行いました

水から自己の生命を守ることは、水泳指導の大きなねらいの一つです。現実に水の事故は、海、川、湖などの自然環境において着衣のまま発生することが多いといわれています。

そこで今回は、6年生児童を対象にPTA会長の川本さんを講師としてお招きし、着衣水泳について学習しました。

着衣での水泳指導の目的は、プール等での水着での泳ぎと違う泳ぎの難しさを身をもって体験させ、そこから不慮の事故に出会ったときの落ち着いた対応の仕方を学ばせることにあります。

「あわてない・考える・浮く・見わたす」の4つのキーワードをもとに、具体例を出しながら教えていただきました。また、実際に服を着用しての実習も行いました。

川本さんにおかれましては、ご多用のところご指導いただき、ありがとうございました。

ネットトラブル防止教室を行いました

7月8日5・6年生を対象にして、ネットトラブル防止教室を行いました。

亀山警察署並び亀山市安全協会の方にお越しいただき、スマートフォンを含めたインターネットにおけるトラブルや危険性、その対策について教えていただきました。

年々小中学生のスマホの所有率は上昇していると言われています。また、学校でも日常的にタブレット端末を使用して授業を行っていることからも、以前にもましてインターネットの情報に触れる機会は年々増加しています。

報道などで報じられている通り、軽い気持ちでSNSに書き込んだことが大きな事件に発展したという例も少なくありません。場合によっては「被害者」にも「加害者」にもなりかねません。身近で便利なものですが、気を付けて使う必要があります。

夏休みを目前に控えた今こそ、改めてご家庭でスマートフォンやSNSを使用する際のルールを話し合ってみていただければ幸いです。