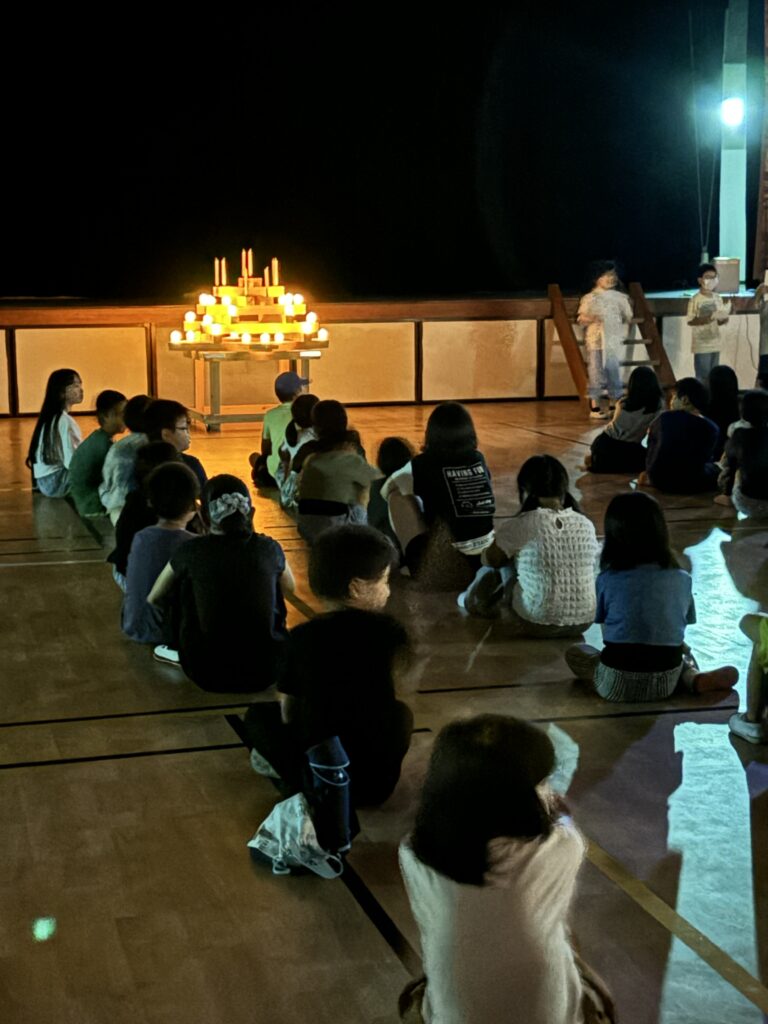

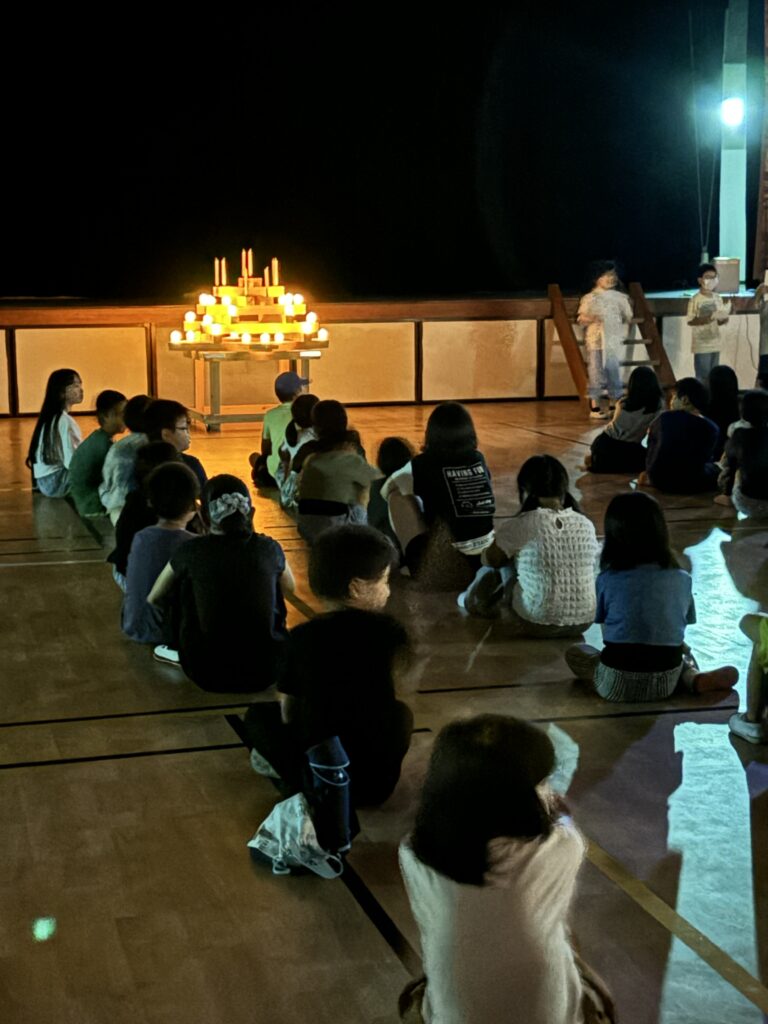

5年生の宿泊研修は、1日の締めくくりとして、「キャンドル・ファイア」をおこないました。

総合研修館の灯りを落とし、心しずかにキャンドルの点灯を見守りました。

なかなか、良いムードです。

その後は、楽しいレクリエーションの時間です。

ドッヂボールや、こおりおにで盛り上がりました。

たっぷりエンジョイしたのだから、夜ふかしせずに、就寝時刻になったら、ちゃんと寝てくださいね、というのが校長の願いです。

5年生の宿泊研修は、1日の締めくくりとして、「キャンドル・ファイア」をおこないました。

総合研修館の灯りを落とし、心しずかにキャンドルの点灯を見守りました。

なかなか、良いムードです。

その後は、楽しいレクリエーションの時間です。

ドッヂボールや、こおりおにで盛り上がりました。

たっぷりエンジョイしたのだから、夜ふかしせずに、就寝時刻になったら、ちゃんと寝てくださいね、というのが校長の願いです。

5年生の宿泊研修、野外調理でカレーをつくりました。

どのグループも、かなりおいしくできたようで、ひと安心です。

校長は、全員のご飯の担当だったので、失敗しないか、間に合うか、ドキドキしました。

後片づけをし、厳しいチェックに合格しないと、調理器具の洗い直しとなります。

ご指導いただいたスタッフの方々、応援に駆けつけてくれた先生たちに感謝し、宿泊棟に戻ります。

このあとは、キャンドル・セレモニーとレクリエーション・タイムです。

宿泊研修中の5年生ですが、雨のため、昼食はバス内でいただきました。

その後は、防災に関する学習です。桜の森公園の備蓄倉庫には、段ボールの間仕切りやマンホール・トイレ、洗える畳など、さまざまなものが保管されていました。

残念ながら、悪天候でマンホール・トイレを実際に組み立てることはできませんでしたが、組み立てられたものを見せていただき、説明をしてもらいました。

マンホール・トイレに座ってみる体験は、ちょっと恥ずかしそうでした。

写真のように、昔の消防車も見せていただきました。

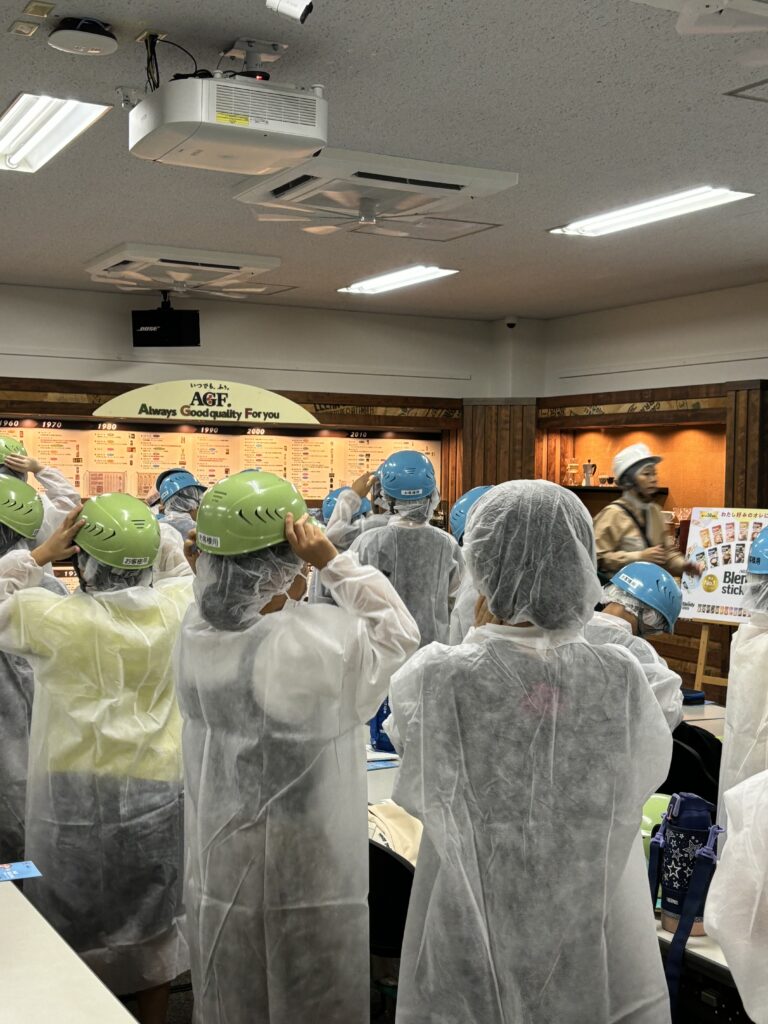

5年生の宿泊研修、まずは「AGF鈴鹿工場」さんで見学させていただきます。

お笑い芸人・チョコレートプラネットさんの注意事項映像を観たあと、白衣やヘルメットをつけて出発です。

いろんなところに学校名が入ったプレートが掲示されていて、歓迎していただいています。

雨の朝になってしまいましたが、5年生、表情は晴れやかな子が多いです。

出発式で校長からは、「持ち物の管理をしっかりすること」「感謝はことばにして伝えること」の話をしました。

また、研修中のホームページについての話もしました。

楽しい2日間にしたいですね。いってきます!

9月30日(月)、1年生が、だいこんの種をまきました。

種まきのしかたを教えにきてくださったのは、前校長の宇野先生でした。2年生以上の子どもたちからは、たくさん声をかけられたそうです。

ペットボトルのお尻の部分を土に押し当ててくぼみを作り、そこに種をまいていきました。

だいこんとにんじんは似ているけど、実はだいこんはアブラナ科、にんじんはセリ科の植物で、全然ちがうものだそうです。私も、よく知らないまま食べていました……。

1年生のみんなが心をこめてまいた種、これからの成長が楽しみですね!

さて、この日の夜、「『人権のまちづくり』フォーラム2024」が、川崎小学校で開催されました。本校からも何人かの方にご参加いただきました。

今回の講演のテーマは、「もう一度、考えてみませんか?インターネットのこと」でした。

お話の流れは、次のようなものでした。

まず、脳科学の観点から、脳が「ノーマル脳」「ビジュアル脳」「半ゲーム脳」「ゲーム脳」へと変化していくようすが、MRI(CT?)の写真とともに示され、私もショックを受けました。

次に、現在のゲームの特徴が、「暴力の学習を促進させる」ものになっていることを教えていただきました。そして、乳幼児がスマートフォンに接している、いわゆる「ネット子守り」の状態について、データで示していただきました。乗り物や病院の待合室で、小さい子にスマホの画面を見せている光景を目にすることがありますが、お話を聞くかぎり、とてもおそろしいことのようです。

さらに、ネットやSNSによって、「優劣コンプレックス」の状態がつくられたり、「他人を許せない人の脳」になっていくことで、人が「正義中毒」を起こしたりするという実態が報告されました。そこから、人権侵害や誹謗中傷につながるそうです。

個人的な感想として、ゲームの会社も利益を出すために、「やめられない」しくみをうまく作り上げているから、子どもが「1時間でやめよう」と思っても、なかなかそうはならず、ここは、おとなの助けがいるのではないか、という思いをもちました。

また、目の前にいる誰かにひどい言葉を言えば、相手は悲しい顔をするけれど、SNSやネット、オンラインゲームなどでは、ひどい言葉を書きこんでも、相手の顔を見られないから、どんどんそれが平気になり、エスカレートしていくのだろう、と考えました。

私もネットやSNSを利用していますから、今回の講演内容は、決してひとごとではないな、と感じました。

ご家庭でも、実態に応じて、ゲームやスマホのルールを見直していただければ幸いです。

9月27日金曜日、社会見学(亀山市消防本部 様、日東電工株式会社 亀山事業所 様、ダイシン工業株式会社 亀山工場 様)へ行ってきました。

教室での学習とは違い、実物を見たり、働く人から話を聞いたりと、3年生の子どもたちは目を輝かせながら「しおり」にいっぱい書き込む姿がありました。社会見学は、子どもたちの五感を大いに刺激してくれます。

実は、消防署では見学途中に救急車の出動があり、緊迫した雰囲気と共に出動していく隊員たちを見送る場面がありました。子どもたちはその姿を見て「かっこいい。」と自然に声が出ていました。

また、お昼は亀山市役所関支所の旧議会場をお借りして、楽しみにしていたお弁当を食べました。少し食べる時間は短かったですが、友だちと楽しそうに食べていました。

3年生の保護者の方々、お弁当作りや準備等おせわになりました。

「亀山市消防本部 様」「日東電工株式会社 亀山事業所 様」「ダイシン工業株式会社 亀山工場 様」見学にご協力いただいきありがとうございました。

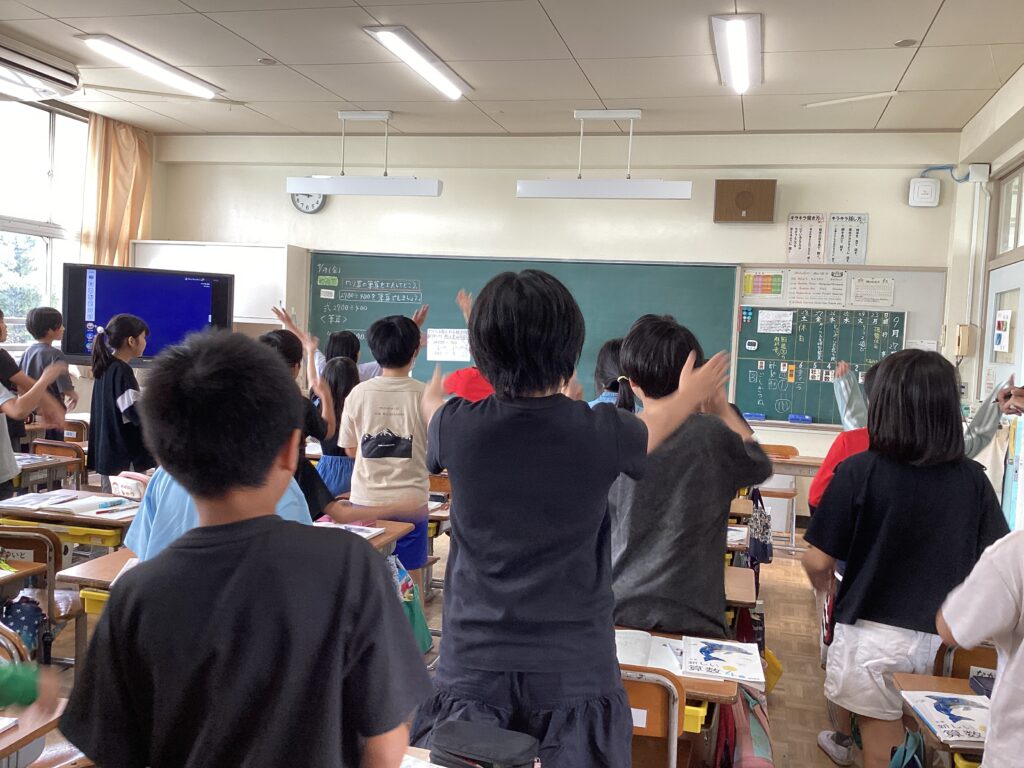

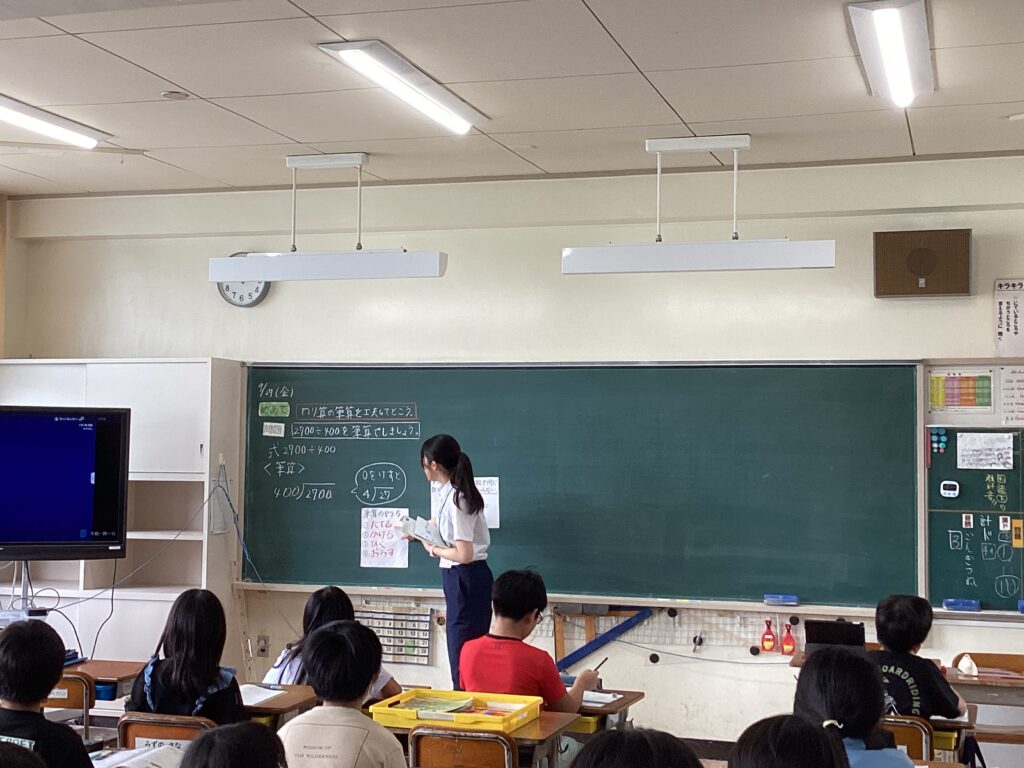

亀山東小学校では、9月2日(月)から教育実習を実施しています。

27日(金)、実習生による4年生の算数の授業を、複数の職員で観ました。「授業参観みたい」と言っている子もいましたが、子どもたちも実習生も、とてもはりきっていました。

体を動かすアクションつきでひっ算のルールを覚えたり、実際のお金(新紙幣)を用いてイメージしやすくしたりと、なかなか楽しい授業でした。

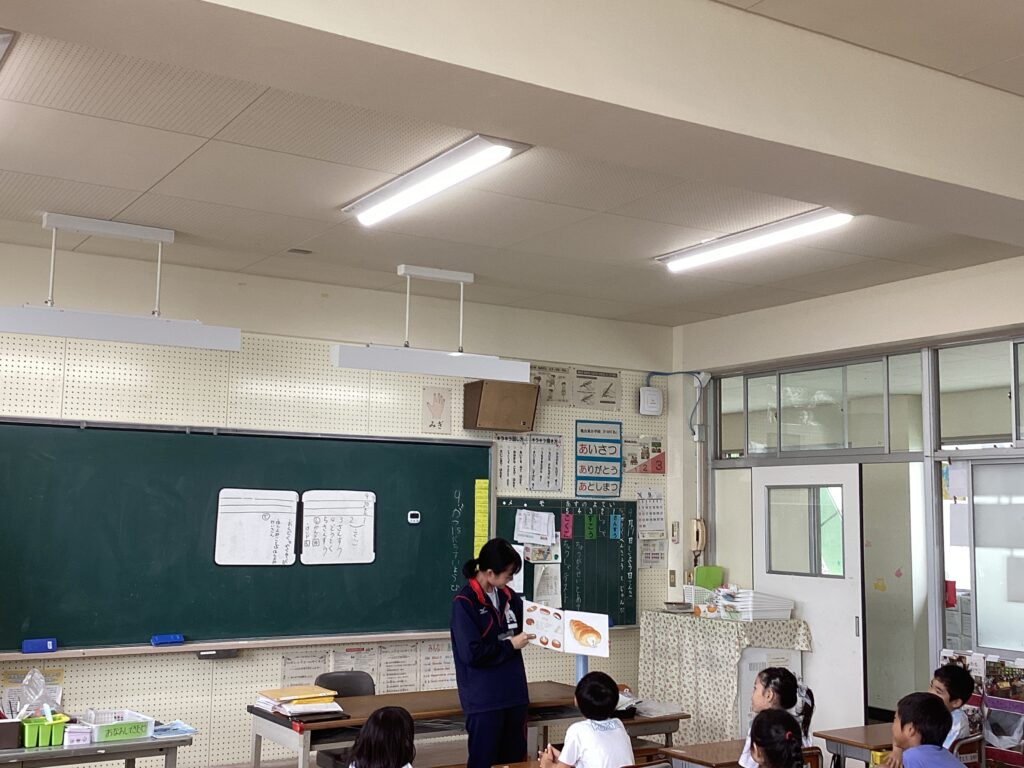

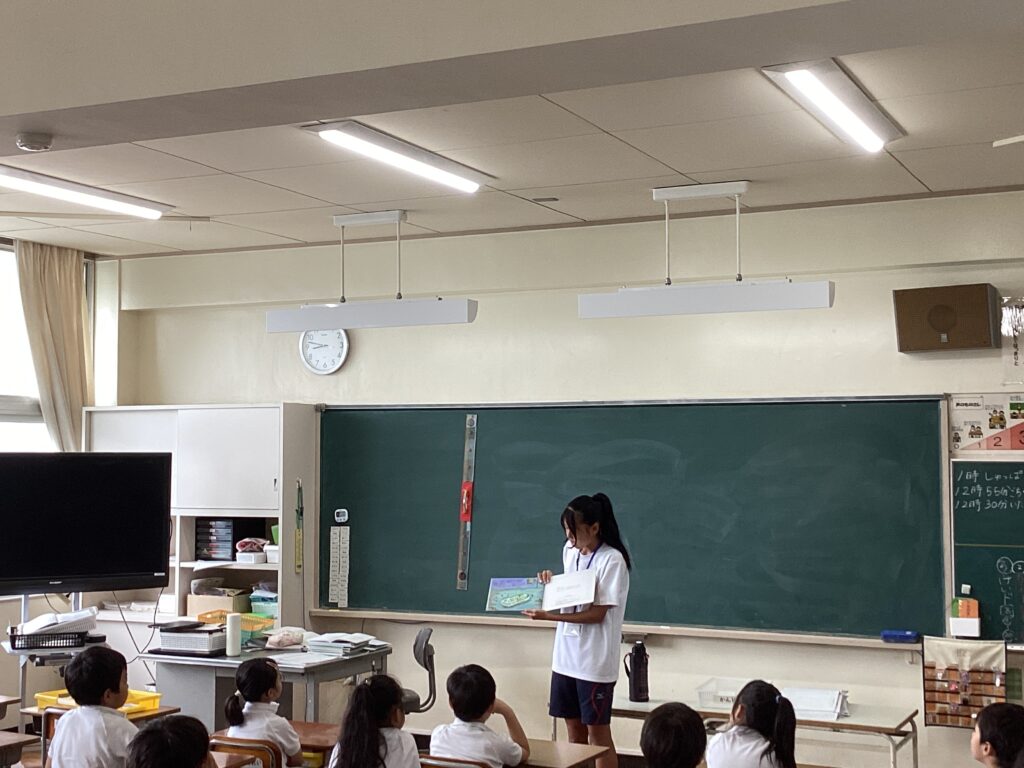

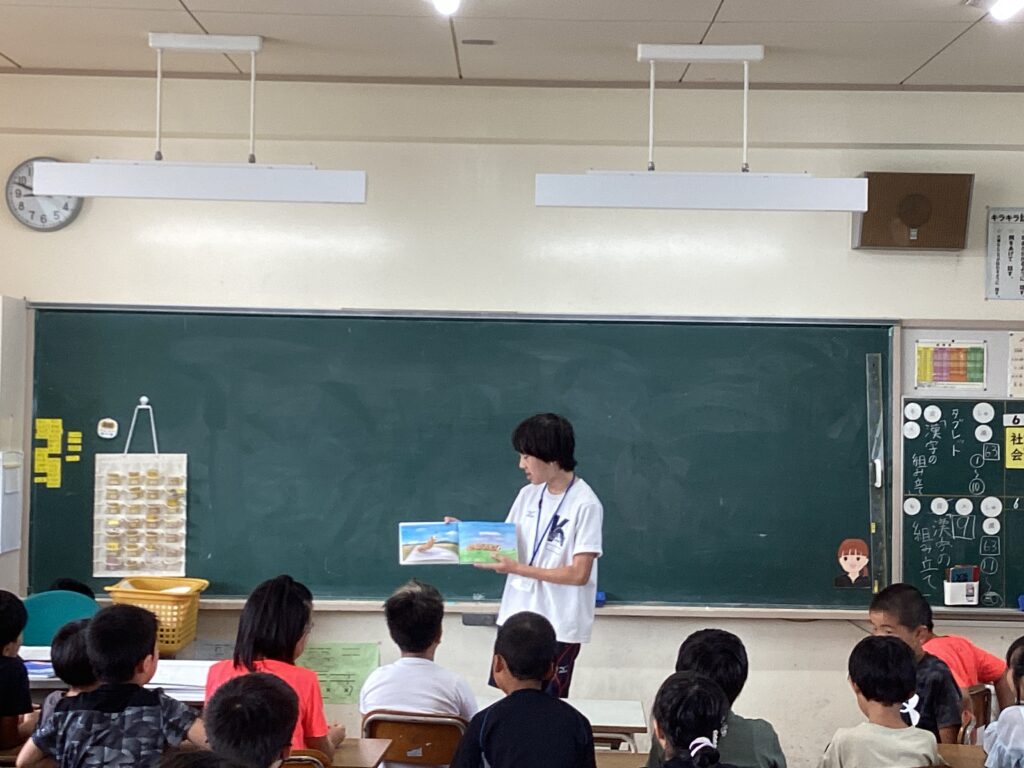

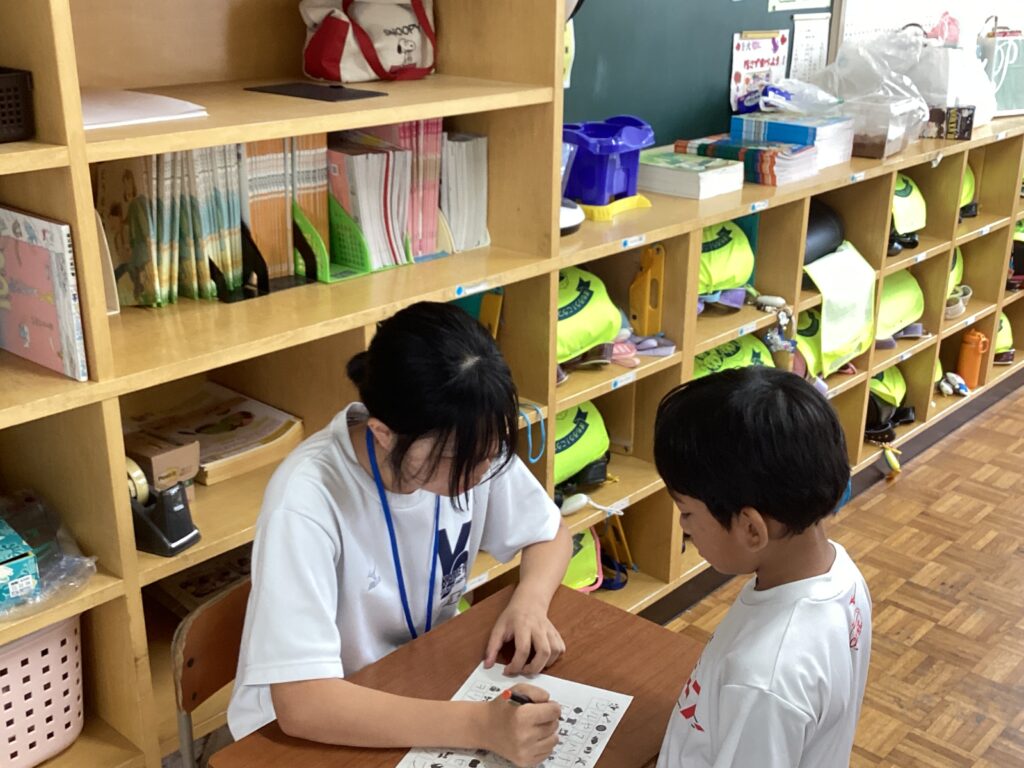

また、9月18日(水)から3日間、中学生の職場体験学習が実施されました。本校には10人の中学生が「出勤」し、小学校の仕事について学びました。

写真は、よみきかせをしているところ、丸つけをしているところですが、ほかにも、中学校の紹介をしたり、給食の配膳のサポートをしたりと、さまざまな仕事を体験してもらいました。

中学生たちには、プライヴァシィの保護については、厳重に指導しました。「仕事上知りえたことを、みだりに話したり、SNSにアップしたりすると、とても大きな問題になる」といったことです。

このホームページも、不特定多数の人の目に触れることを考え、あえて顔のわかりにくい写真を選んでいます。「お子様の顔を見たい」と思われる保護者の方もいらっしゃいますが、ご理解いただければ幸いです。

9月の後半となっても暑い日が続いていましたが、ようやく過ごしやすくなってまいりました。

さて、9月24日(火)、5年生を対象に、ふたつの行事を実施しました。

まず、午前は、「稲刈り体験」です。豊若会の皆さんに、たいへんお世話になりました。

最初に、籾(もみ)と玄米を配っていただき、乾燥や脱穀に使う機械の説明や、お米の消費量に関するお話を伺いました。

それから、いざ田んぼへ!

子どもたちのために、あえて残しておいていただいた稲を刈っていきます。逆手で稲穂を握り、鎌を引いて刈り取ります。

また、コンバインの内部も見せていただきました。

お米を作るためには、さまざまな段階で手を加える必要があります。ひと粒のお米ができるまでを考え、お米をたいせつに食べる子どもたちであってほしいです。

午後は、「文化年出前授業 ふれあいコンサート」です。

大阪交響楽団のテューバ奏者である潮見裕章さん、そしてピアニストの初瀬川未雪さんにお越しいただき、楽器や作曲家、オーケストラについてのお話をまじえながら、曲を演奏していただきました。

作曲家については、ベートーヴェン、モーツァルト、バッハの本名を教えてもらいましたが……5年生のみんな、覚えているかな?

テューバについては、唇を震わせながら吹いていることを知り、子どもたちの驚きの声があがりました。

曲は、『明るい街かどで』『「ソナタ」より2曲』『フヌック』『虹』の演奏でした。『虹』の途中には「ドラえもん」のいつくかのメロディがアレンジされていて、楽しませていただきました。

ふたつの行事を通して、農業に、また音楽に、子どもたちが興味をもてたら良いな、と願います。

今日も暑い日になりましたが、短時間におさまるようにして、「とちのき集会」をおこないました。

校長のあいさつは、「ひとつの発表の裏には、たくさんの準備や練習があるから、発表を楽しみ、精いっぱいの拍手をしましょう」ということだけを伝えました。

児童会長からは、「発表する1年生のほうを向いて、しっかり見ましょう」という話がありました。

1年生の発表は、歌と演奏、そしてマット運動でした。『かえるのうた』『どんぐりころころ』『あわてんぼうのサンタクロース』『めだかのがっこう』といった歌にのせて、「次に入学する新1年生をきちんと迎えたい」などのメッセージが伝えられました。たとえば『めだがのがっこう』では、強弱を意識した歌い方が素敵でした。やはり発表の裏にある努力が想像できる内容でした。

最後に児童会から、「SOS人権ミニレター」についてのお知らせと、「ルールみなおしクイズ」がありました。「図書館ですることは?」という問題、①おにごっこ、②しずかに本をよむ、③ボールあそび、という選択肢だったのですが、純粋に間違えてしまった人は良いとして、もしもふざけて答えていた人がいるとしたら、私は悲しいです。それこそ、「発表の裏にある努力」を考えたら、まじめに取り組んでほしいからです。

ところで、話は変わりますが、PTA広報教養部のみなさんが、「教育懇談会」を企画してくださっています。今年度のテーマは、「やさしい日本語」です。

ちょっとだけネタバレをすると、「放課後、体育館前に集合です」というのと、「帰りの会が終わったら、体育館の前に集まりましょう」というのでは、どちらが、よりたくさんの人に正しく理解されると思いますか?こういった、なにげないやりとりを見つめ直す良い機会になりますし、まるでクイズかゲームのように言い換えを楽しめるので、私には、「もっともっとやってみたい」と思える内容でした。

これから、再募集があるかと思いますが、ぜひぜひ、たくさんのみなさんに、楽しんでいただきたいと思います。堅苦しい場ではありませんので、お気軽にご参加ください。