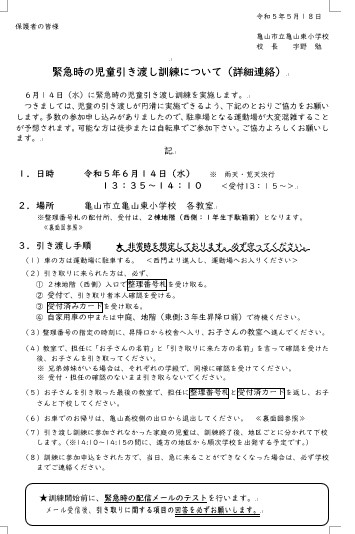

学校からだけでなく、保護者の皆様や地域の皆様からも改修の要望を上げていただいていた体育館屋根の改修工事が始まりました。

梅雨時の体育時間の確保が必要であり、本格的な工事は夏季休業に入ってからとなりますが、とりあえず屋根に工事関係者が頻繁に上がることから、調査用の足場が設置されました。これにより工事の施工や工程について調査が可能になります。

今後の予定ですが、まずは6月下旬から詳細な調査が始まります。

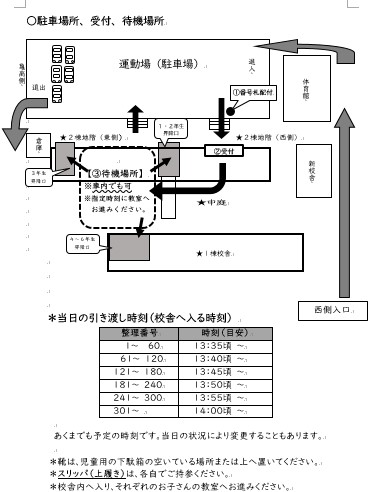

また、7月の終業式と同時に体育館全体の囲いが設置されます。夏季休業中は自動車の運動場乗り入れはできなくなりますのでお気を付けください。

7月下旬から、本格的に体育館の防水工事(塩ビシートの溶接)が始まります。天候にもよりますが、8月下旬には屋根の工事自体が完成する見込みです。

8月末までに体育館の囲いが外され、9月1日には運動場への自動車乗り入れが可能になります。

ただ、漏水で傷んだ体育館床の改修がこの時期に行われますので、体育館が使用可能になるのは9月に入ってしばらくたってからとなり、始業式は映像を使っての開催となります。

工事完成検査は9月末に予定されていますが、体育館が使用可能となるのはもう少し早くなる見込みです。施設開放や地域行事も影響が出ますが、予めご了解ください。