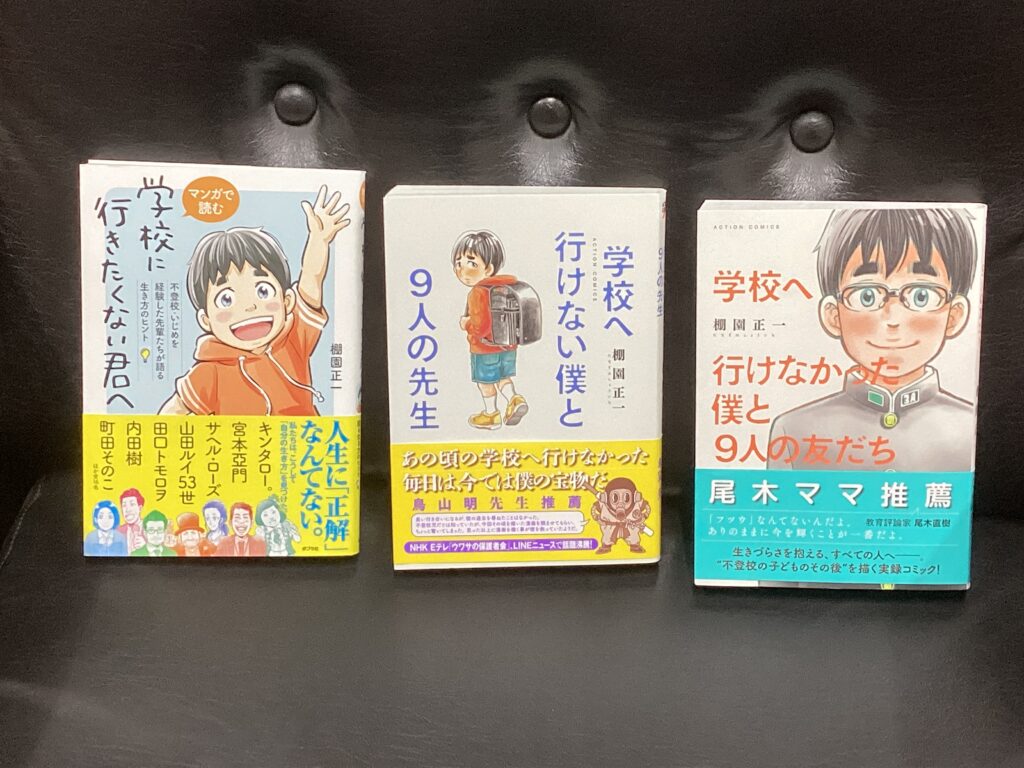

不登校のこどもと親と地域の会「でんでん」様より、本を寄贈していただきました。

著者は、自身の不登校の経験をもとに、特に不登校時代のさまざまな人との出逢いなどをマンガで表現されたそうです。

私もこの著者のお話は、ラジオ番組に出演されている際にうかがったのですが、実に人間的魅力にあふれた方だと感じました。

せっかくご寄贈いただいた本なので、職員が読んだり、学校図書館やぴーす(校内教育支援センター)に置いたりと、活用させていただこうと思っています。

不登校について、今は「学校へ復帰するのがゴール」ではなく、いろいろな道を考えていくべきだと言われています。不登校の子どうし、不登校の子をもつ親どうし、横のつながりができるのも、ひとつの選択肢だと思います。「でんでん」さんの活動に興味をもたれた方は、ぜひ講演会や「おしゃべりカフェ」、体験会などに参加されてはいかがでしょうか。学校へご連絡いただけたら、紹介をさせていただくこともできます。