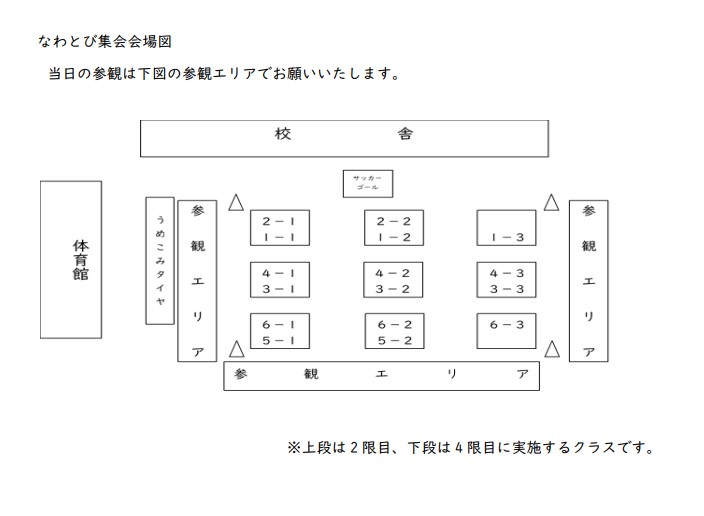

2月22日(水)なわとび集会を亀山東小学校運動場で行います。

2限目 9時40分~10時25分〈2・4・6年生〉

4限目 11時35分~12時20分〈1・3・5年生〉

保護者の皆さんは、参観エリアにてご覧いただくようにお願いいたします。

なお、駐車場はありません。徒歩もしくは自転車にてお越しください。

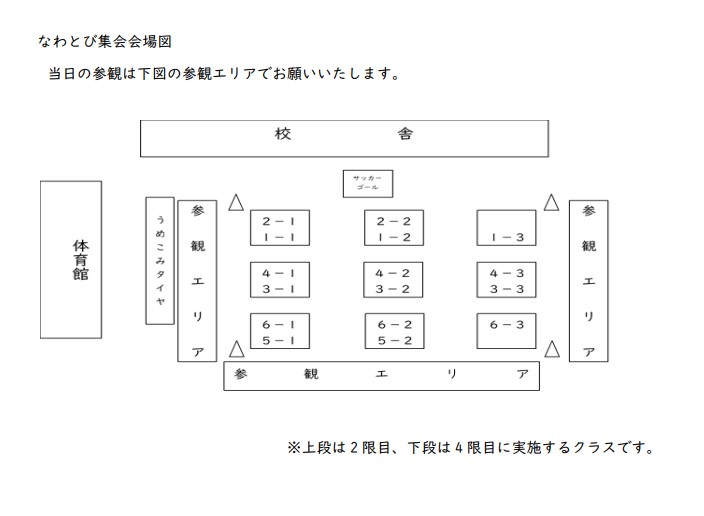

2月22日(水)なわとび集会を亀山東小学校運動場で行います。

2限目 9時40分~10時25分〈2・4・6年生〉

4限目 11時35分~12時20分〈1・3・5年生〉

保護者の皆さんは、参観エリアにてご覧いただくようにお願いいたします。

なお、駐車場はありません。徒歩もしくは自転車にてお越しください。

2月17日(金)16:00~ 職員作業で陰涼寺山環境整備を行いました。

今日は、環境ボランティアの方にも参加いただき、一緒に作業をしました。

子どもたちが安全に活動できるように、長く伸びた枝や枯れた樹木、垂れ下がったツルなどを切ったり、大量の落ち葉を集めたりしました。また、危険な箇所には、立ち入らないようロープもはりました。

1時間程の作業でしたが、ずいぶんすっきりとしました。今後は、フェンスも設置予定です。休み時間にも子どもたちが陰涼寺山で活動できるよう、引き続き環境整備を行っていく予定です。

本日、参加いただきました環境ボランティアの皆さま、ありがとうございました。

環境ボランティアも引き続き募集しています。ご協力いただける方がみえましたら本校教頭までご連絡ください。

2月4日(土)に開催しました「東っ子まつり」の子どもたちの振り返りと学校評価アンケートの集約結果及び分析を掲載しています。

↓こちらをクリックいただくと大きな画面でご覧いただけます。

0216亀山東小だよりNo.15

【保護者】R4亀山東学校校評価アンケのまとめ

【児童】R4亀山東学校評価アンケのまとめ

今日は、4年生が学校図書館アドバイザーの川口先生と一緒に、ジュニア学習年鑑を使って、都道府県について調べ学習を行いました。

今は、インターネットを使って簡単に様々な情報が手に入ります。インターネット上の情報は、すぐに手に入り便利ではありますが、すべてが正確な情報であるわけではなく、多くの情報の中から正しい情報、必要な情報を取捨選択する力が求められます。

今日は、調べ学習の3つの基本(2つ以上の資料で調べよう、まる写しではなく必要な部分、大切な部分を抜き出そう、出典名を書こう)を教えていただき、図書や新聞を使って、自分の担当の都道府県について調べました。

早いもので、3学期が始まったかと思ったら、あっという間に1月が終わり、2月も中旬に差し掛かりました。

3学期は、1年間の学習や生活のまとめの時期でもあります。

2月9日(木)今日は、二年生が国語の時間に「つたえたいことをきめて、はっぴょうしよう 『楽しかったよ、二年生』」の学習をしていました。二年生ももうすぐ終わりです。たくさん学んだり、遊んだりしましたね。今日は、一年を振り返って、学校でのこと「行事」「勉強」「遊び」の中から、楽しかったことを思い出し発表し合っていました。

スポーツ・デーやプール、友だちと遊んだこと、おもちゃランド、東っ子まつり、陰涼寺山、なわとび、体育の時間の跳び箱などなど、いろいろなことが出てきました。これらの中から一つ選んで、自分が話したいことを作文に書き、発表する予定です。

今日2月9日(木)、3年生が亀山市歴史博物館へ『昔の道具展』の見学に行ってきました。

それぞれのクラスで、話を聞きたい道具を事前に選び、選んだ道具の説明を歴史博物館の中川学芸員に教えていただきました。子どもたちは、当時のものと現代のものを比べ、その違いや特徴を見つけていました。

今、私たちが使っている道具も、子どもたちが大人になったころには、変化しているんでしょうね。

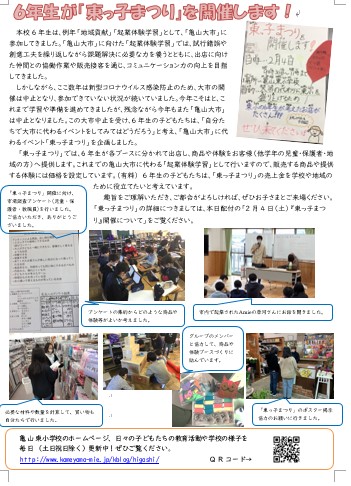

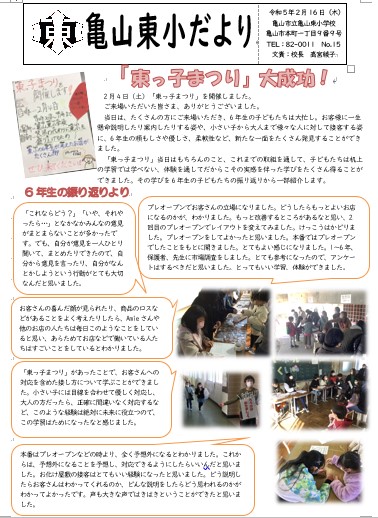

2月4日(土)東っ子まつりを開催しました。

本番を迎えるにあたり、6年生は30日(月)にプレオープンを行い、自分たちが店舗側とお客に分かれて、交代で予行練習を行っています。

「どうやって待ってもらうの?」「お店に来てくれたお客さんは、どんな順番で何をすればいいの?」「これで、お客さんに値段や回数、ゲームの方法が伝わるの?」

実際に行ってみると、様々な課題が…。

プレオープンで気づいた課題をさらにグループで相談し、改善しました。

当初の計画にはなかったけれど、プレプレオープンも2月2日(木)に行いました。掲示物、教室内のレイアウト、お客さんへの指示や待ってもらう場所の工夫などなど、プレオープンの時に比べると、工夫や改善がなされていました。

そして、迎えた4日(土)当日。

たくさんの来場者を迎え、6年生の子どもたちは大忙し。

お客様に一生懸命説明や案内する姿や、小さい子にやさしく声をかける姿、ゲームの結果をお客さんと一緒に喜んだり、励ましたりする姿に、6年生の子どもたちのやさしさや、頼もしさ、柔軟性や臨機応変さ等々、新たな一面をたくさん発見することができました。

たくさんの方に来ていただき、そして楽しんでもらえて、6年生の子どもたちは充実感と達成感でいっぱいです。

「東っ子まつり」にご来場いただいた皆さま、ありがとうございました。

本日6日(月)、6年生は片づけとふり返りを行っていました。また、改めてご報告します。

今日は、5年生が「みえスタディ・チェック」に挑戦しました。

「みえスタディ・チェック」とは、これまでに行われてきた「全国学力・学習状況調査」等の解答を分析して三重県教育委員会が作成した問題です。今回は県下の小学校5年生が国語と算数の問題に挑戦し、これまでの学習の定着度を測ります。

タブレットが整備された環境を生かして画面上で解答する短答・選択問題等と紙面で解答する記述式問題等の両方があります。子どもたちは、真剣にテストに向き合っていました。

今日1月30日(月)、なかよし学級のみんなは「第43回特別支援学級作品展」の見学と買い物学習を行うために、亀山エコーへ行ってきました。

まず初めに買い物学習。事前に、おうちの人と相談して決めたものをスーパーサンシでお買い物。予算は、300円です。「くだものを買ってきてと頼まれた。」「カイロを買うよ。」「残ったお金であと何が買えるかな?」と売り場を歩きながらお目当てのものを探します。先生のアドバイスももらいながら、計算したり、レジで必要なお金を準備したりしながら、楽しそうに、でもちょっとドキドキしながら買い物をしていました。

買い物学習の後は、作品展見学です。

生活単元学習で制作した自分たちの作品や他校の作品をみんなで見学しました。

↓ここをクリックしていただくと大きな画面でご覧いただけます。

0127亀山東小だよりNo.14