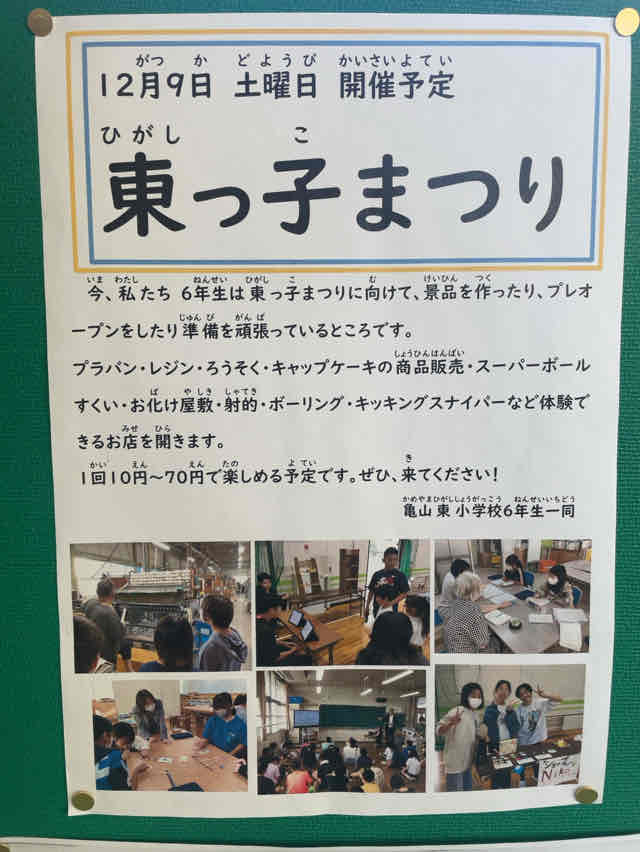

12月9日(土)朝から好天に恵まれ、ポカポカ陽気の中、東っ子まつりの当日を迎えることができました。

地階には受付前から多くの行列が。

6年生はそれを見て「緊張してきた」という声が。

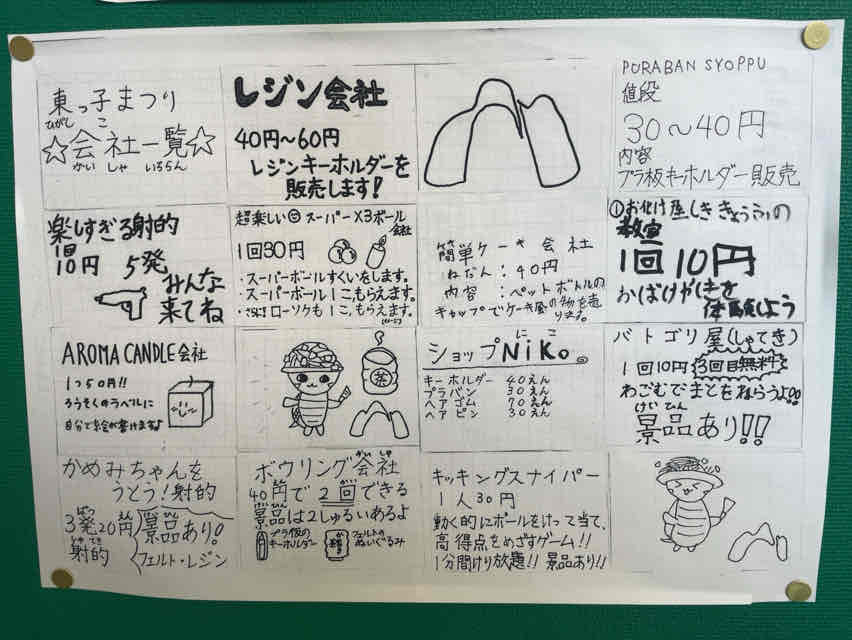

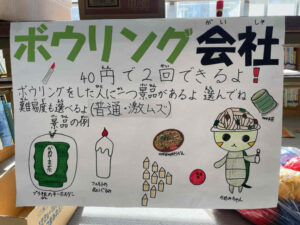

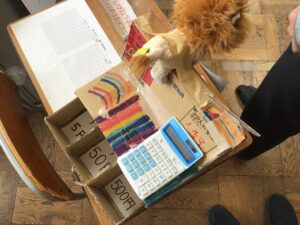

当日の様子です。

たくさんの方に来校いただきましてありがとうございました。

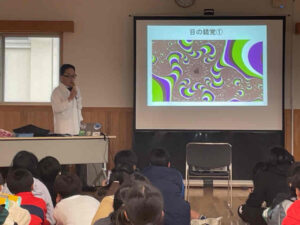

本校児童や保護者の皆様だけでなく、地域の皆様、キャリア教育でゲストティーチャーでかかわっていただいた皆様も声をかけていただき、6年生は感動していました。

事前に1円でもお金を払っていただいた以上はプロとしての自覚を持つことをめあてに活動してきましたが、学習後の感想は「つかれたけどやりがいがあった」「活動そのものが楽しかった」「来てくれた人が喜んでくれてうれしかった」「お世話になった地域の先生からほめてもらえた」などの感想が聞かれました。

※「東っ子まつり」は、文部科学省による「起業体験教育推進事業」の指定を受け、その予算を活用して行っている学習です。地域の事業者の皆様、商工会議所、保護者の皆様や亀山中学校、三重県立亀山高等学校などのご協力も頂いています。「起業体験教育推進事業」はキャリア教育の一環として様々な個人や団体の皆様のご協力を得てようやく実現できる学習です。今後は4年ぶりに開催される予定の亀山大市に向けて取り組みを継続して参ります。