今日、5年生の調理実習があり、校長・教頭にも、「ほうれんそうのおひたし(ゆで卵を添えて)」を届けてもらいました。

とてもおいしく、いただきました。

詳しくは書きませんが、届けてもらったときのやりとりが、なかなかおもしろかったです。

今日、5年生の調理実習があり、校長・教頭にも、「ほうれんそうのおひたし(ゆで卵を添えて)」を届けてもらいました。

とてもおいしく、いただきました。

詳しくは書きませんが、届けてもらったときのやりとりが、なかなかおもしろかったです。

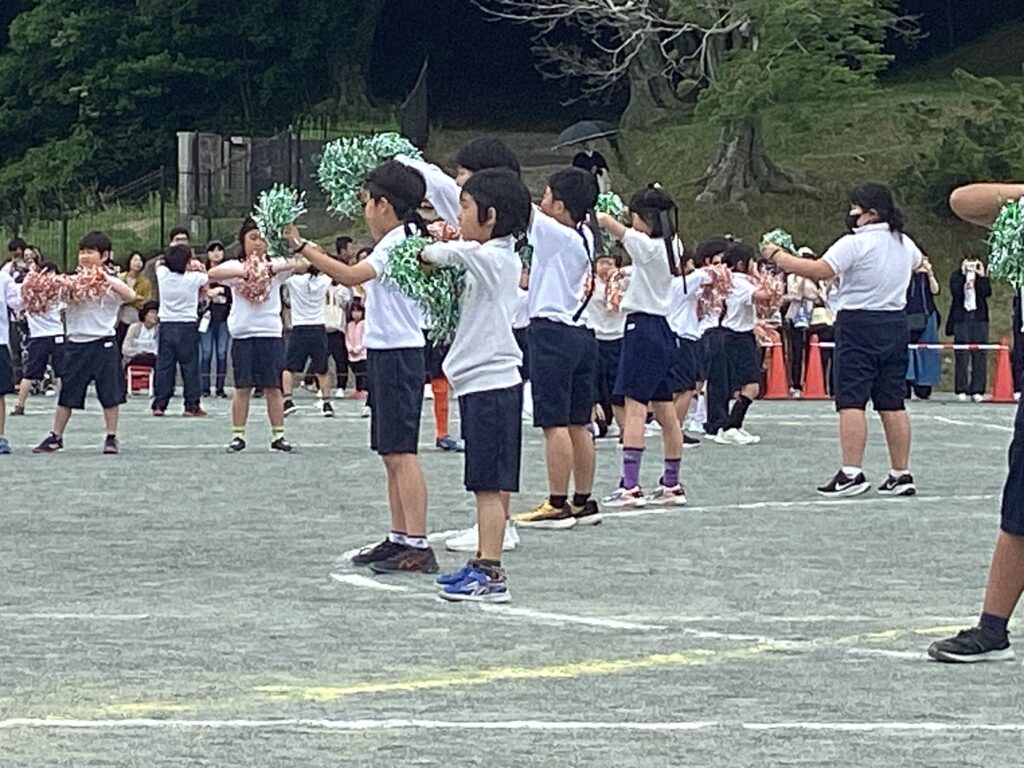

昨日29日(木)、27日の午後に中止となったスポーツ・デイの高学年の部を開催することができました。「Kameyama Sports Week」の初日を飾る行事となりました。

これから準備運動を始めようというタイミングで、ぽつり、ぽつりと雨粒が落ちてきましたが、幸い、じきにやんでくれました。きっと、5・6年生の「やる気」が、雨雲を吹き飛ばしてくれたのでしょう。

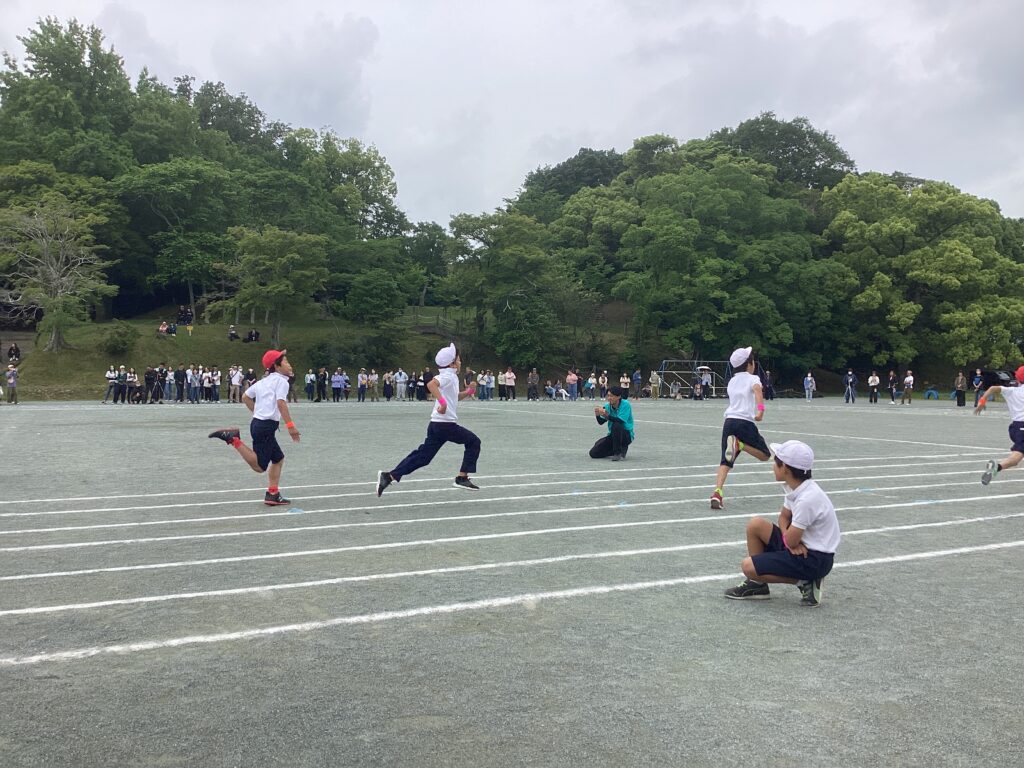

徒競走では、はやる気もちからか、時折フライングとなって再スタートをきりました。低学年のかわいらしさや中学年の確かな走りとはまた異なる、迫力のようなものが感じられる好レースでした。靴が脱げたり、転んだりといったトラブルにもめげずにゴールを目指す姿には、心を動かされました。

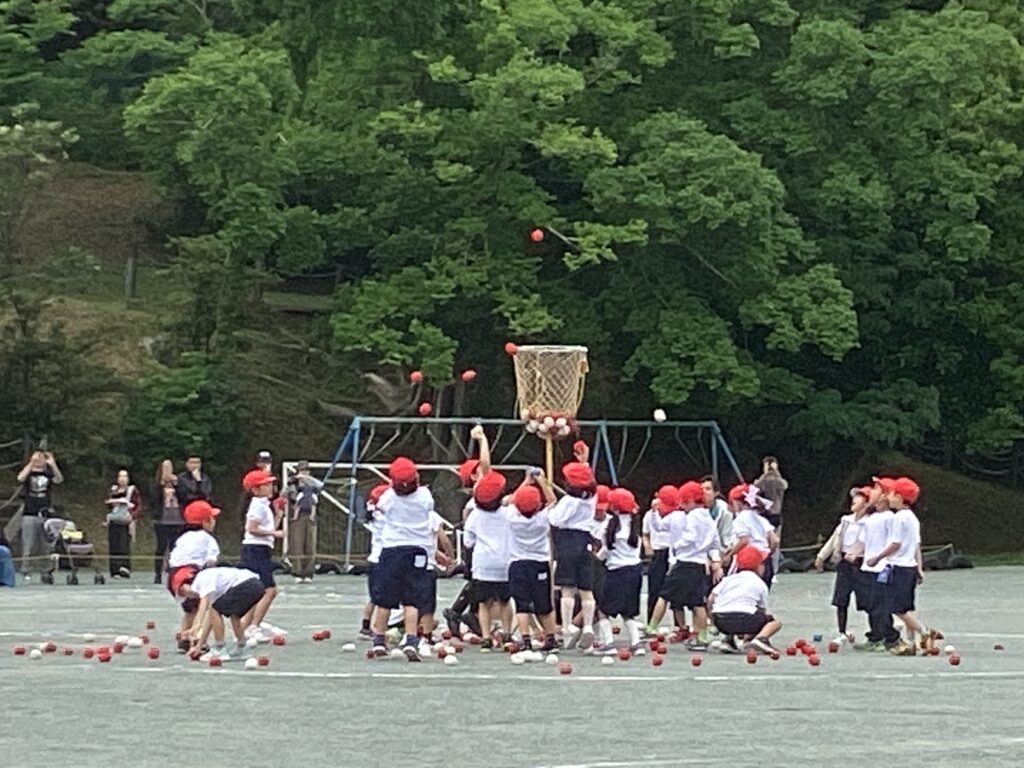

団体競技の部では、5年生・6年生それぞれ、「ぜったいに勝ちたい」という熱い思いが伝わる種目となりました。5年生が、騎馬を組んだ状態からボールを落とさないのは見事でした。6年生は、綱を引く体勢にくふうが見られ、見ていても、ついつい力が入るほどでした。

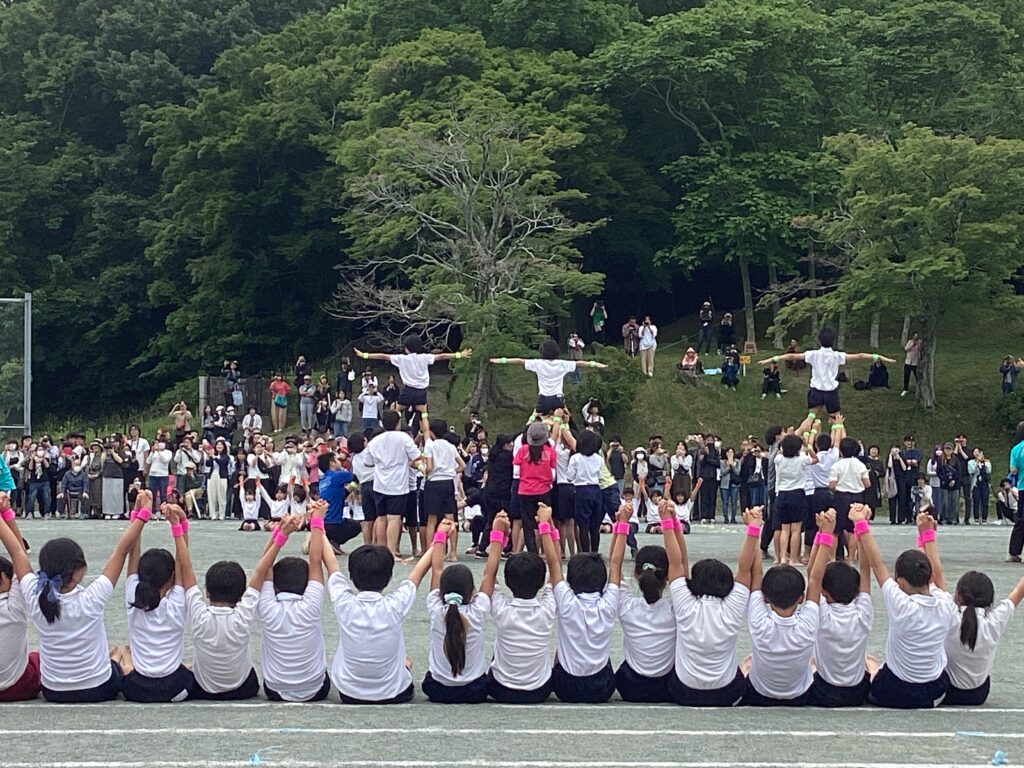

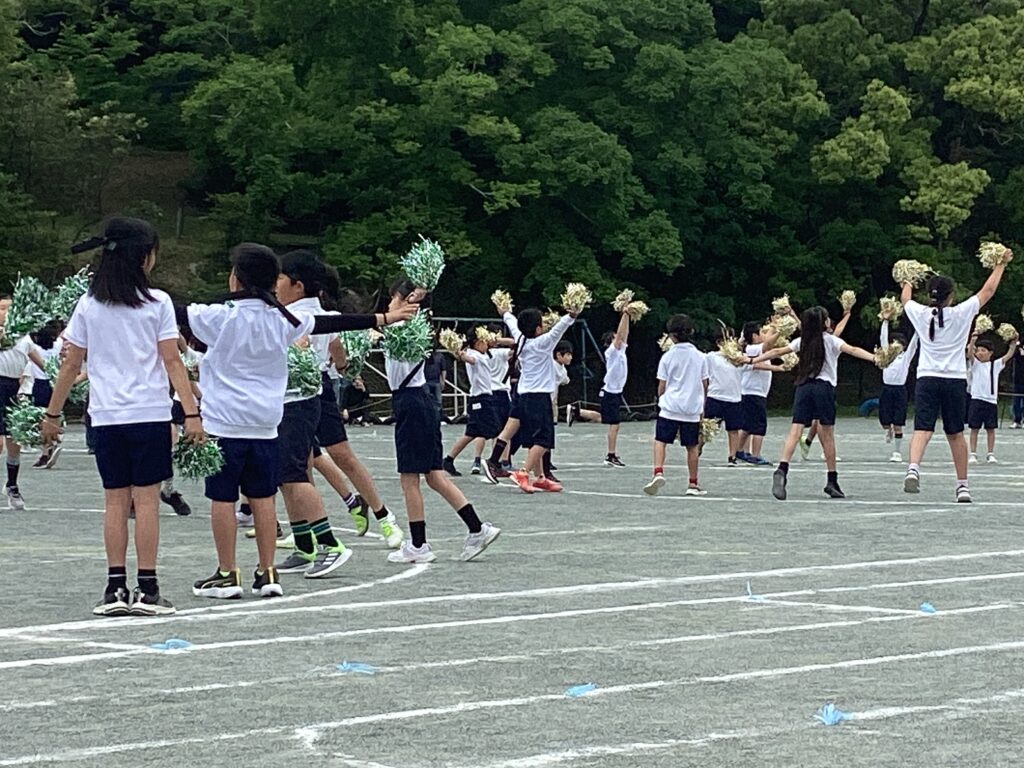

最後の表現「HIGASHISYSTEM ~亀山から世界へ~」は、動きをそろえること、音楽とのシンクロはもちろん、きちんと「見せる」ことを意識したパフォーマンスになっていました。表情や指先までの全身を使った演技には、「さすがは高学年」とうならされるものでした。

火曜に午後の中止を伝えたとき、泣くほど悔しがった子もいたと聞いています。このパフォーマンスにそれだけ真剣に取り組み、当日みてもらうことに賭けていたし、楽しみだったのでしょう。そういう思いにまでなってくれたこと、素晴らしいと思います。

5月29日(木)~6月4日(水)まで、今年度の第1回「Kameyama Sports Week」です。

雨の予報がけっこうみられますが、児童たちには、動かせるときには、しっかり体を動かしてほしいと願っています。もちろん、それぞれの子に合わせて、です。

本日は、朝の状況、予報等からスポーツ・デイを決行と判断させていただきましたが、途中から風が強くなり、寒いほどの気候となり、午後には雨となりました。

当初は、子どもたちの気もち、お休みをとって観に来ていただいた保護者の方々のことを考え、先に表現活動をおこない、雨の都合で団体競技や徒競走をしたいと思いましたが、雨の勢いがしだいに増し、雨雲が濃くなる状況や一部予報サイトで雷の危険も伝えられたところから、児童の安全を最重視し、午後は中止という判断に至りました。

見通しの甘い部分があったと反省するばかりです。申し訳ございませんでした。

運動場でアナウンスさせていただいたように、高学年の部は木曜に延期とさせていただきます。時間帯等は、「つながる連絡」で本日中にお知らせします。

雨のなか、最後まで片付けに協力いただいたPTA厚生部の皆さま、PTA会長さま、ありがとうございました。高学年の発表を楽しみにお越しいただいた皆さま、ご容赦ください。

午前中のスポーツ・デイの写真を一部掲載させていただきます。なるべく保護者の顔のわからないものを選ばせていただきました。子どもたちの一所懸命さ、かわいらしさ、ひたむきさの一端なりと、伝われば幸いです。

いよいよ、明日はスポーツ・デイ当日となります!

子どもたちは、この日に向けて努力を続けてきました!

天気予報は多少、不安なことを伝えていますが、きっと、晴れます!

写真のように、運動場にコースなどのラインも引かれ、準備は整っています!

見てください、この美しい夕焼けを!晴れて実行できることを信じています!

亀山東小学校では、昨年度から、授業その他の場面で、特に「聞くこと」「話すこと」に力点をおいて指導を進めています。各学年に応じて、「キラキラ聞き方」「キラキラ話し方」を示し、「相手のほうを向く」「うなずく」「相手の話をさえぎらずに最後まで聞く」など、意識させています。

今日は、5年生の学級で、「きいて、きいて、きいてみよう」という授業が実践されていました。相手に質問することも「聞く」ですので、相手に応じた形で質問することについて、考え、挑戦していました。

校長には、「何歳ですか」「犬の名まえは何ですか」「好きな動物は何ですか」などの質問があったので、私も誠心誠意、答えました。

このところ、最優先で取り組むべきことがあり、本ホームページの更新が滞っておりました。申し訳ございません。

写真は、5月21日(水)に実施しました、4年生の環境学習のようすです。

パッカー車にごみを投入する体験をさせていただいたり、車内のようすを見せていただいたり、職員の方に質問したりと、貴重な機会となりました。

身の周りのごみのこと、環境のことなど、興味をもってほしいと願います。

今日も暑いくらいの日になりましたが、なかよし学級では、午前中に、畑に野菜の苗を植え付けました。

道路側(北側)には、さつまいもとズッキーニを植えました。運動場側(南側)の畑には、きゅうり、パプリカ、なす、ミニトマトを植えました。

これから、水やりなどのお世話が必要ですが、早くも収穫が楽しみです。頼むよ、猿の群れ、この畑は見逃しておくれ!

また、きょうはシルバー人材センターの方々に草刈りをしていただきました。明日も、助けていただきます。ありがたいことです。

5月14日(水)、今年度も「豊若会」様のご協力をいただいて、5年生による「田植え体験」を実施させていただきました。

田に入る際、最初の一歩から「気もちいい!」と喜んで入っていく子と、なかなか入れない子が両極端でした。

友だちや先生に手を取ってもらい、おっかなびっくり泥のなかで歩みを進めていた子もいましたが、すでに植えられた苗を踏まないように歩を進め、一直線に張られた紐を目印に苗を植えつけた後は、「楽しかった!」「もう一回やりたい!」と、大喜びでした。

実際に、時間ぎりぎりまで田植え体験をさせていただき、たいへん貴重な経験となりました。

ふだん私たちが口にしているご飯、そのお米ができる一過程とはいえ、稲作、米作りの大切さを学べる良い機会です。

昨今、「米不足」「令和の米騒動」などと言われています。私が子どもの頃には、「米のひと粒ひと粒に神様が宿っている」と教えられました。米がとれるまでのことを、しっかりと学んでほしいです。

子どもたち、早くも稲刈りを楽しみにしていましたが、それはずいぶん、気が早いぞ!

脚をきれいに洗わせていただき、学校に戻った5年生でした。

豊若会の皆さま、ほんとうにありがとうございました。

今日も、6年生の調理実習のおすそわけで、校長はみそ焼きうどんを食べることができました。

3クラスのみそ焼きうどんは、それぞれ、少しずつ味わいが違ったけれど、どれも、とてもとてもおいしいものでした。決しておおげさではなく、お店で出してもおかしくないレベルだったと思います。

せっかくこれだけのものを作れるようになったのだから、(火や刃物の扱いはおとなの協力が必要ですが)家でもつくり、家族にふるまってほしいと感じました。

たのむよ、6年生!