きょう1月9日(金)から、3学期の給食が始まりました。

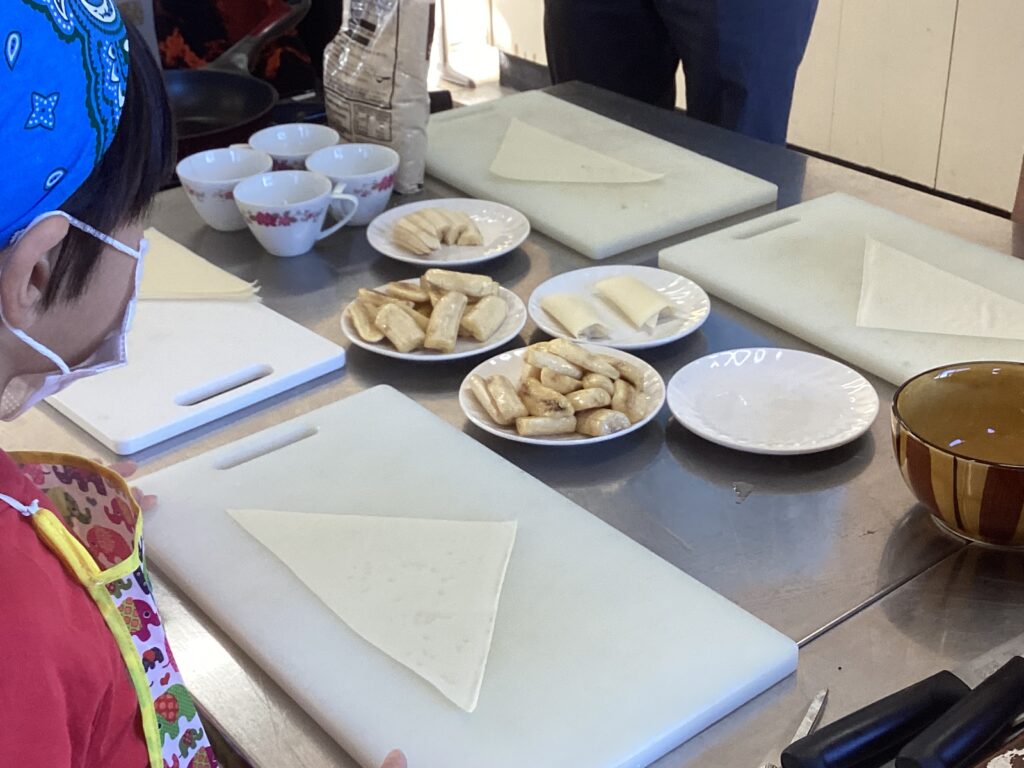

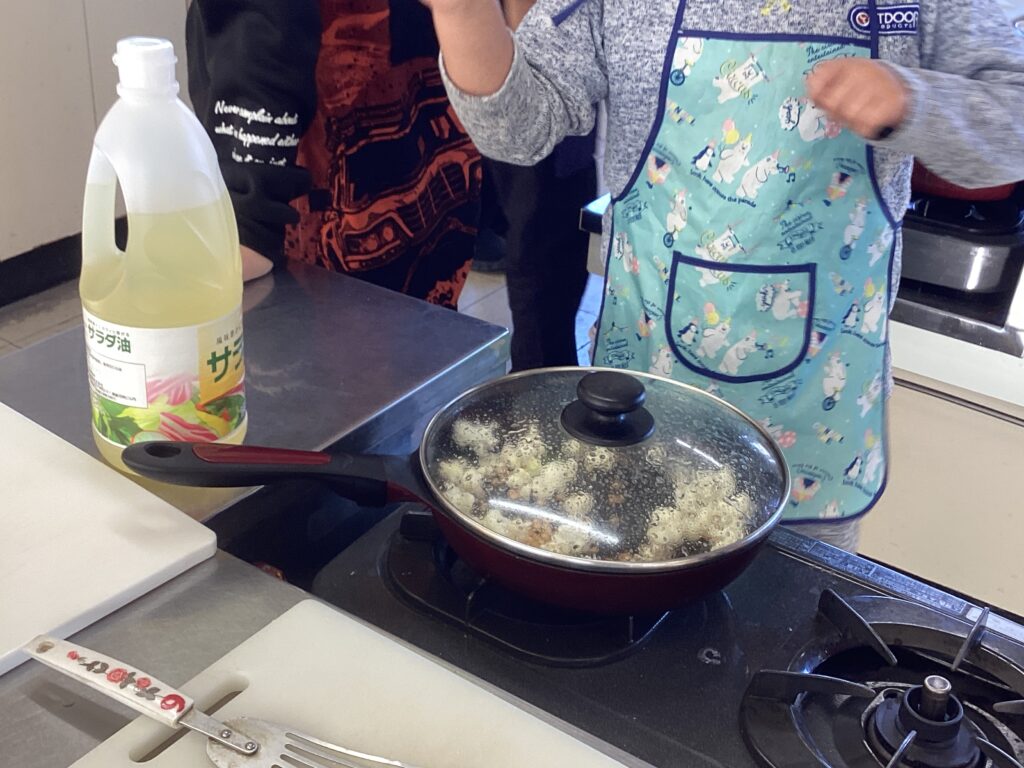

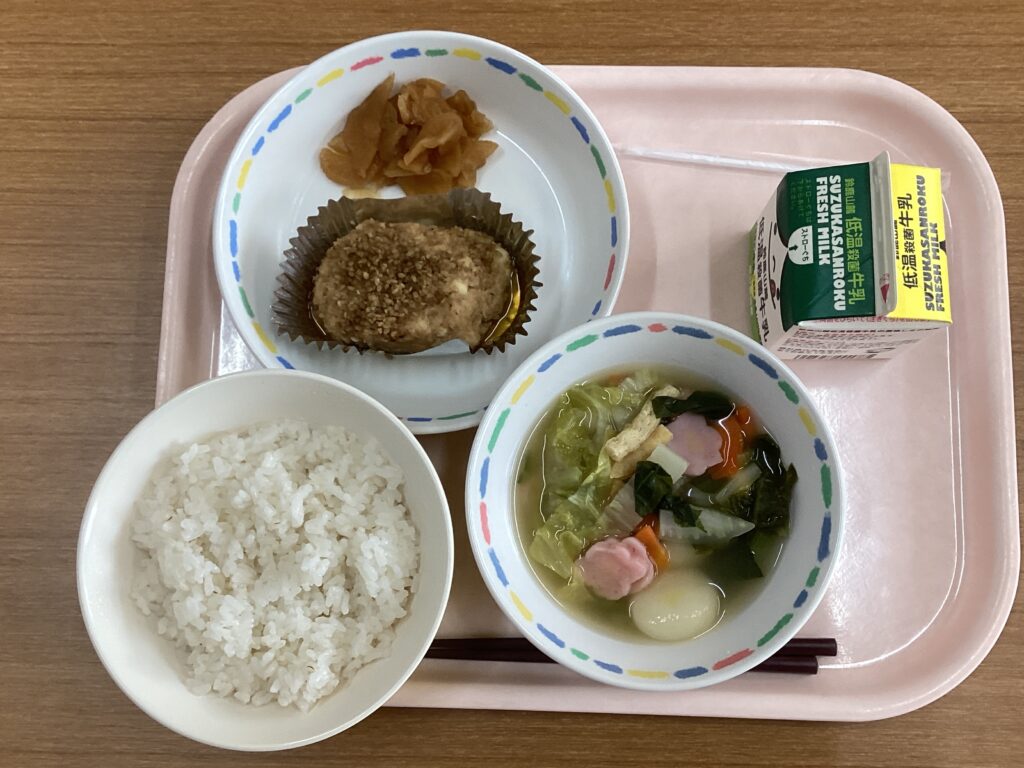

献立は、麦ごはんと牛乳のほか、お雑煮、松風焼き、つぼ漬です。

おせち料理メニューですが、松風焼きについては、表面にはゴマなどが付いていても、裏は何もない、鶏肉の料理です。「裏がない」というところから、うらおもてのない正直な人に……という願いが込められているそうです。そういう人に、なりたいものです。

ところで、昨夜は少し雪が降ったので、今朝、雪玉を持って登校する児童がたくさんいました。「運動場はいいけど、校舎には持ち込まないでね」と声をかけたのですが、返ってきたのは、「校舎ってなんですか?」という質問でした。「学校の建物で、上靴に履き替えて行くところだよ」と答えました。高学年でも、使い慣れていないことばは、わからないのだとあらためて思い至りました。

本日の出席停止状況も、昨日のまま、インフルエンザ2人、マイコプラズマ感染症1人です。3連休ですが、感染対策は怠らずにまいりましょう。

なお、13日(火)からは、「Kameyama Study Week」が始まります。取り組みにつきましては、また、ご紹介します。