今日は、亀山高校のシステムメディア科の皆さんにお越しいただき、4年生の交流学習をもちました。

めあてを「自分の将来について、高校生とともに考えよう」とし、小学生の「未来予想図」の発表に対して、高校生からアドバイスをもらう形で進めていきました。

有名な話で、元メジャーリーガーのイチロー選手が小学校6年生ときに、「目標達成のために何をすべきか」をとても具体的な作文に書いていたという話があります。

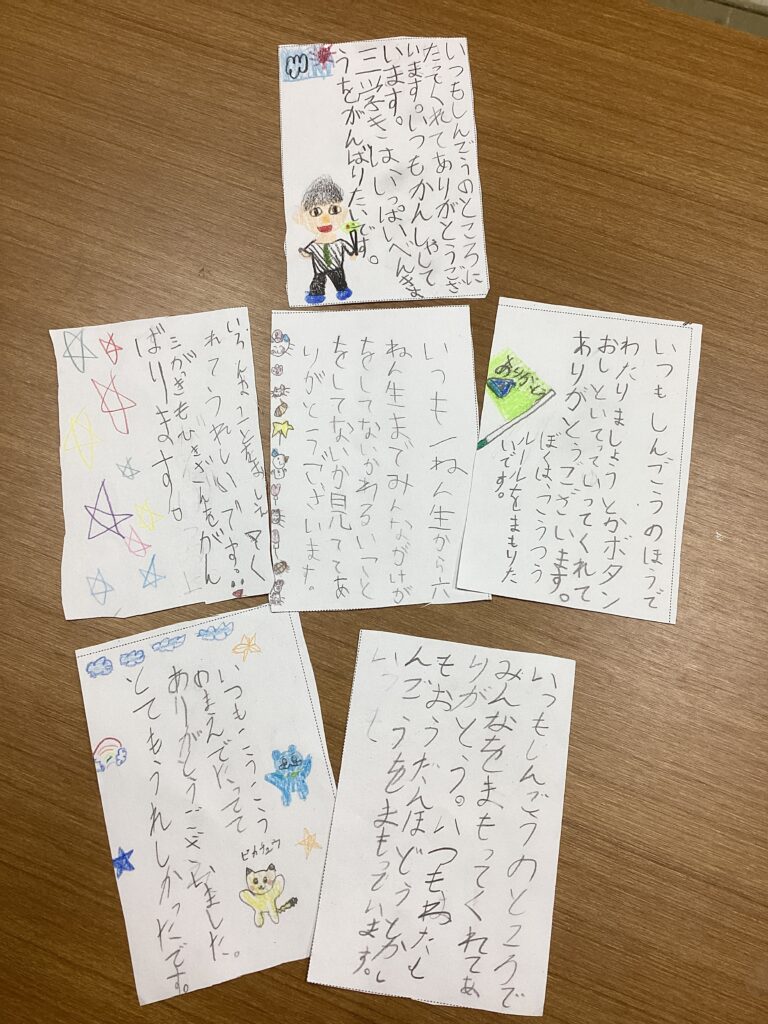

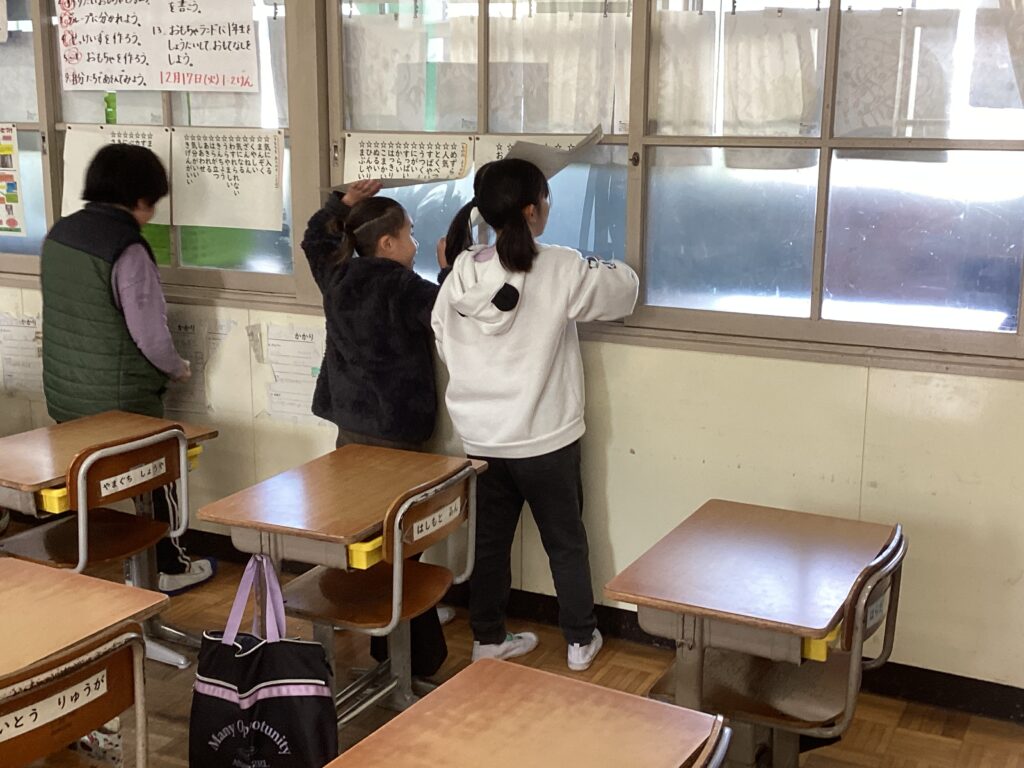

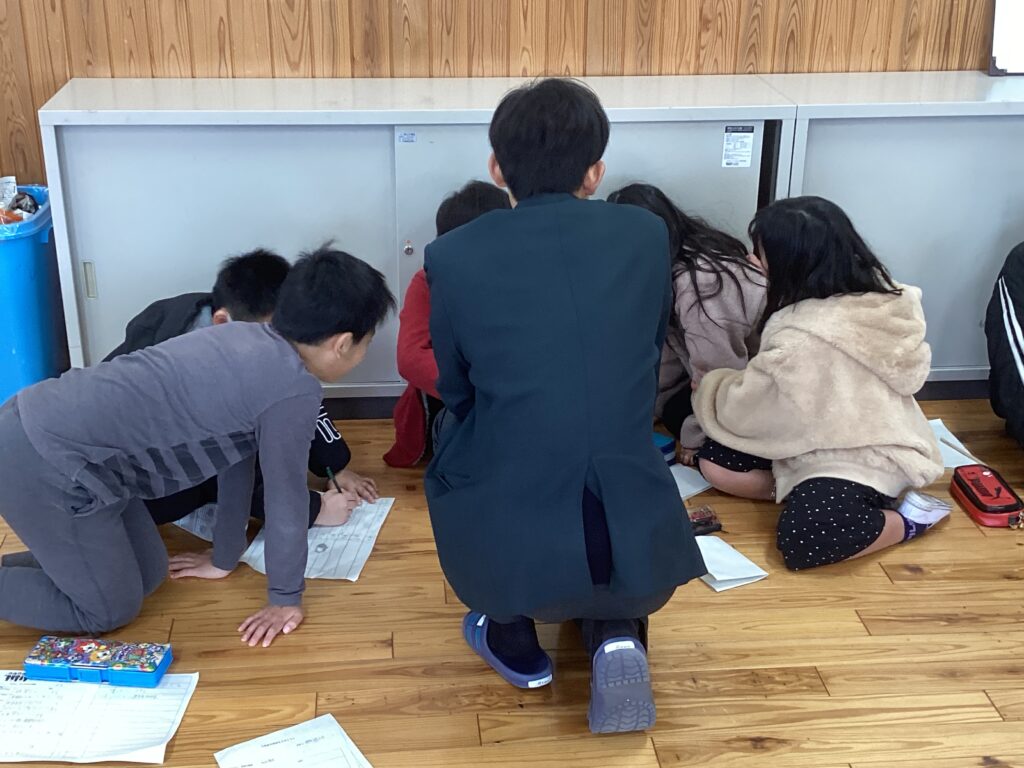

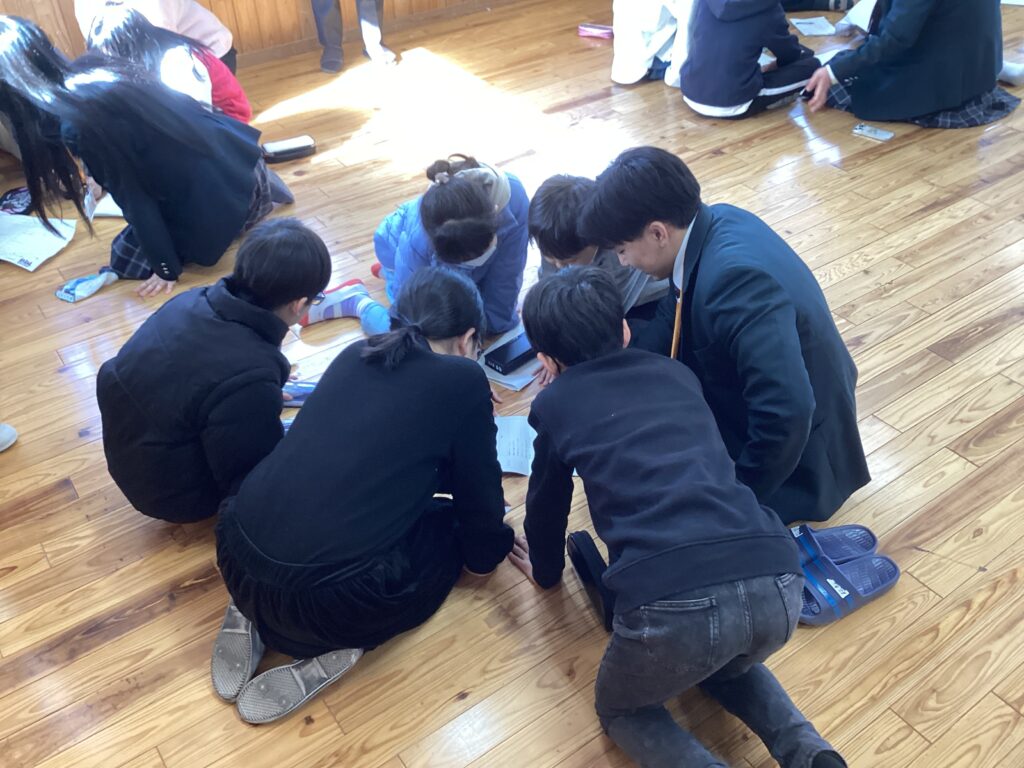

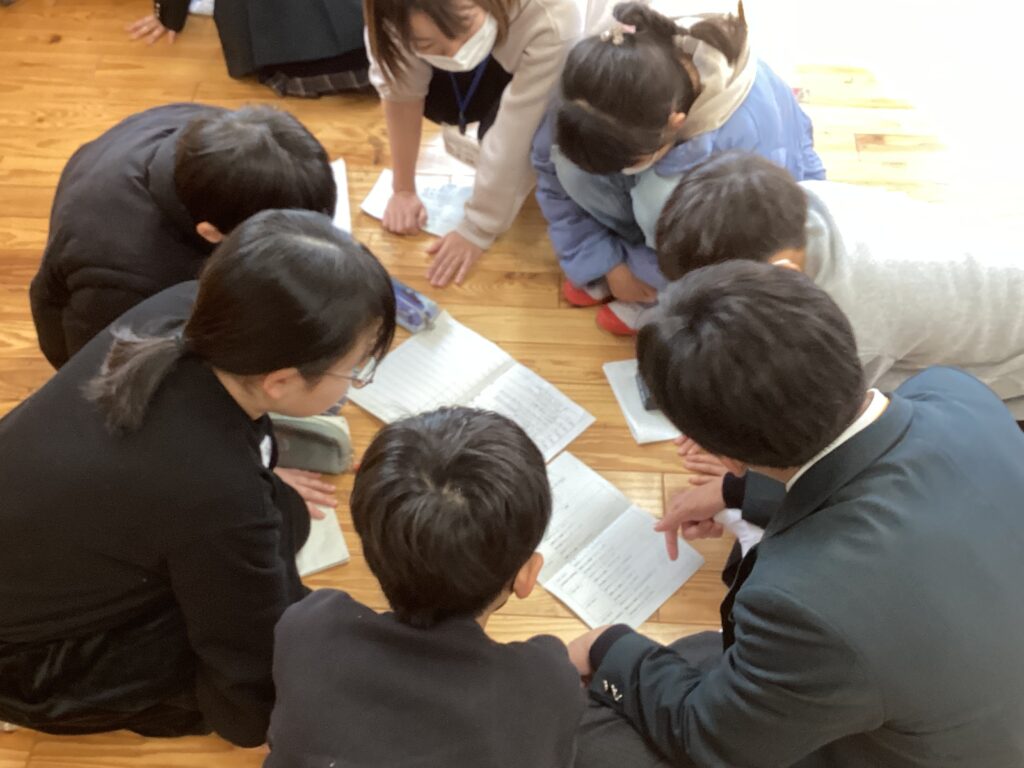

今回、4年生は、「〇〇大学へ行って」「〇歳で外国に行って」など、自身の将来についてしっかり考えたことがわかる発表が目立ちました。高校生からは、それぞれの児童の夢を夢で終わらせないための助言や提案がなされ、「未来予想図」がより具体的に練り上げられていった感があります。

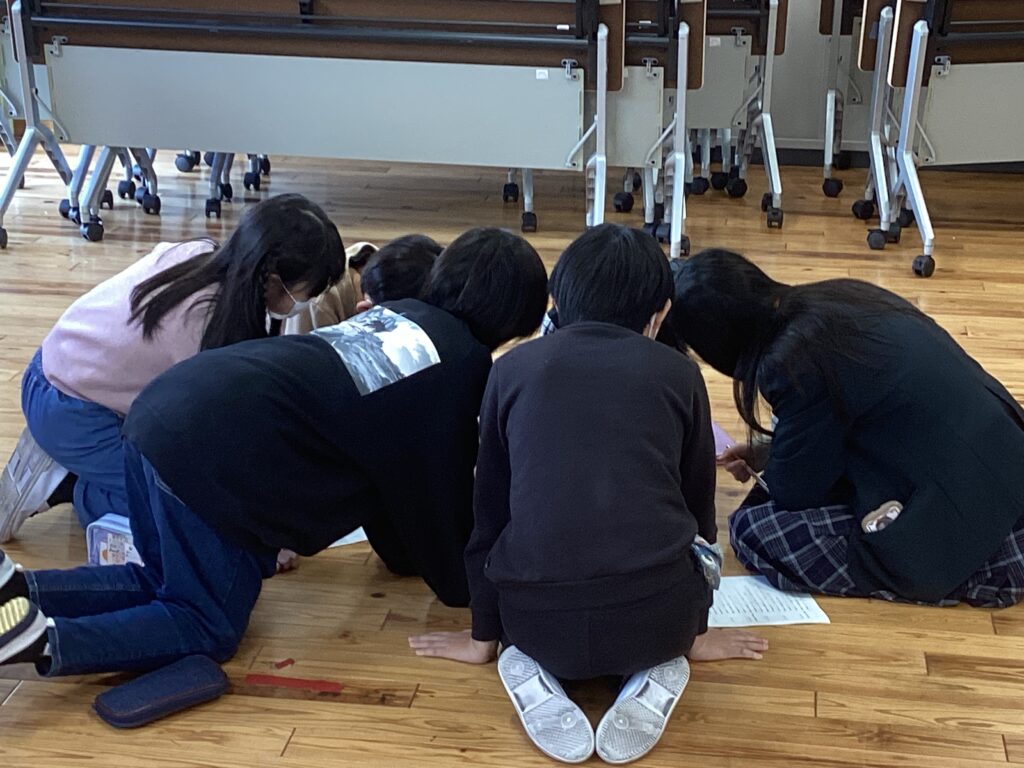

写真のように、文字通り「顔を突き合わせて」話をしていただいた高校生の皆さん、ほんとうにありがとうございました。お見送りで、いつまでも手を振る4年生に気づき、手を振り返してくださったことにも感謝しています。

【本日の欠席状況】

出席停止は、インフルエンザ4人、新型コロナウイルス感染症1人です。感染者が、どこか特定の学年に集中しているということはありません。

風邪症状・体調不良による欠席は、全校で7人です。うち、発熱症状のある児童が2人、含まれています。