清水寺の拝観を終え、現在は班別行動中です。予定より10分早く班行動を開始することができました。

そして、予想はしていましたが、インバウンドの影響で、清水坂は多国籍国家のようです。

チェックポイントに立つ校長も、ハングルや中国語や英語や……の飛び交うなかで人の波にのまれて、溺れかけています。

ともあれ、清水の舞台からの景色は荘厳で、だれも飛び降りなかったので安心しました。

清水寺の拝観を終え、現在は班別行動中です。予定より10分早く班行動を開始することができました。

そして、予想はしていましたが、インバウンドの影響で、清水坂は多国籍国家のようです。

チェックポイントに立つ校長も、ハングルや中国語や英語や……の飛び交うなかで人の波にのまれて、溺れかけています。

ともあれ、清水の舞台からの景色は荘厳で、だれも飛び降りなかったので安心しました。

銀閣(慈照寺)を拝観しました。

インバウンドの観光客が多く、なかなかのにぎわいでした。

国宝・東求堂(とうぐどう)の特別公開が昨日から始まっており、混雑が予想されたため、バス内での学習の後、現地に到着しました。

3cmずつずらしてふいた屋根の技巧に、驚きの声が上がっていました。

駐車場で隣にとまったバスは、野登小学校のものでした。とりあえず、間違えてそちらに乗ってしまった子はいないようです。

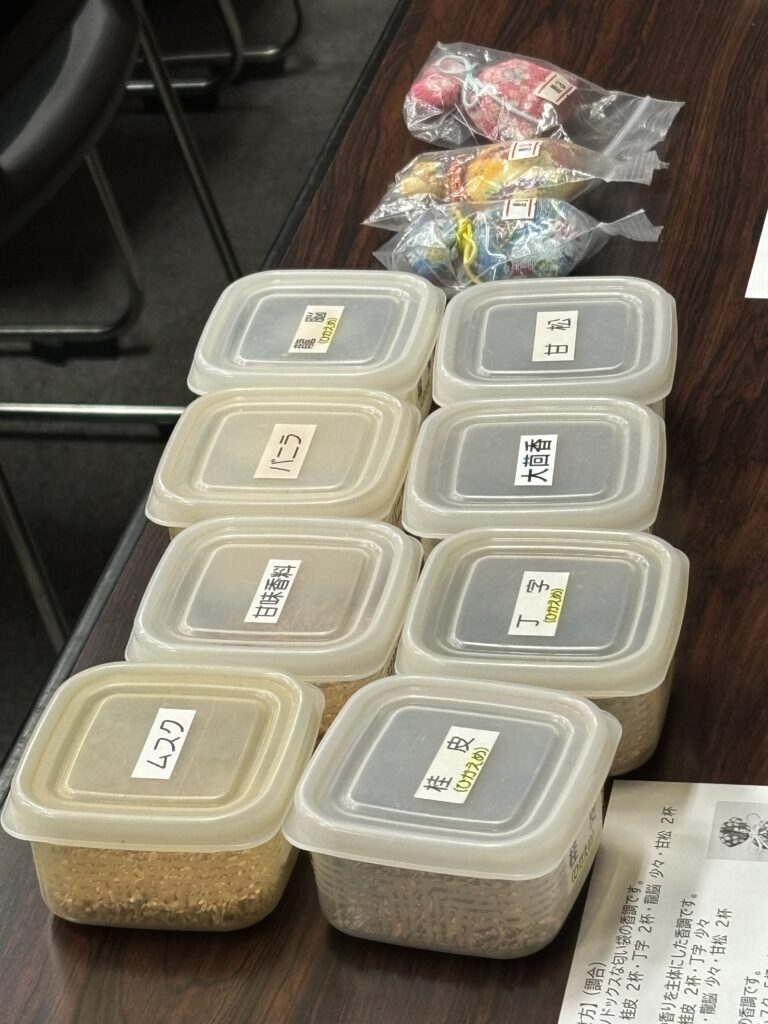

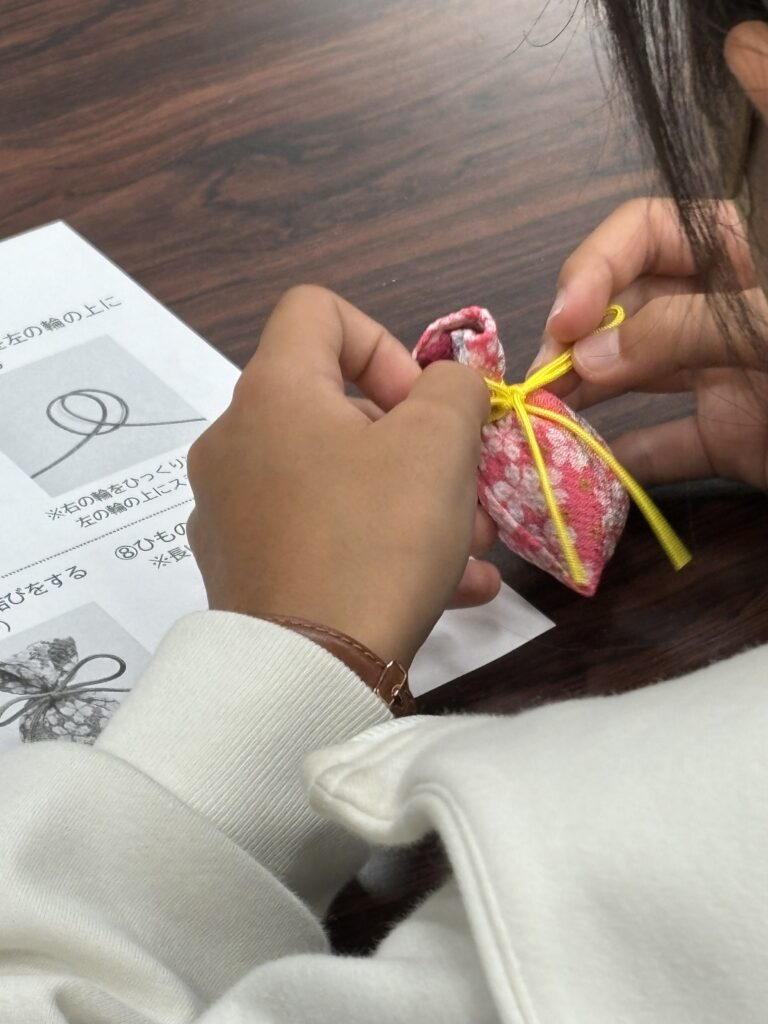

「みやこめっせ」で、匂い袋づくりの体験を実施しました。

本日の会場である大会議室へ入ると、すぐに「コーラの匂いがする!」という声があがりましたが、実際は桂皮や甘松、バニラやムスクなどの香料の匂いでした。それらの香料をうまくブレンドして袋に入れ、匂い袋ができるわけです。

子どもたちは真剣に取り組み、最後に袋に飾りひもを結ぶ工程に苦心しながらも、それぞれ自分だけの匂い袋を完成させました。

お待ちかねの昼食は、「智積院会館」でいただいています。

はじめに料理の説明があり、「ごはんは、おかわりできます」と言われたときに、なかなかの歓声があがりました。

冷やしうどんを中心としたメニューで、わらびもちも付いていて、子どもたちは満足げです。

修学旅行の最初の目的地として、「柳原銀行資料館」「世界人権問題研究センター」「京都市立芸術大学」を見学させていただきました。

「修学旅行にしては、堅苦しい」と思われるかもしれませんが、たとえばテーマパークなどは、家族ででも行く機会があるでしょうし、もう少し大きくなれば、友だちと出かけられるでしょう。観光地も同様です。

ただ、今回のような施設は、なかなか通常の旅行先にはなりにくいでしょう。だからこそ、意味があると思うのです。

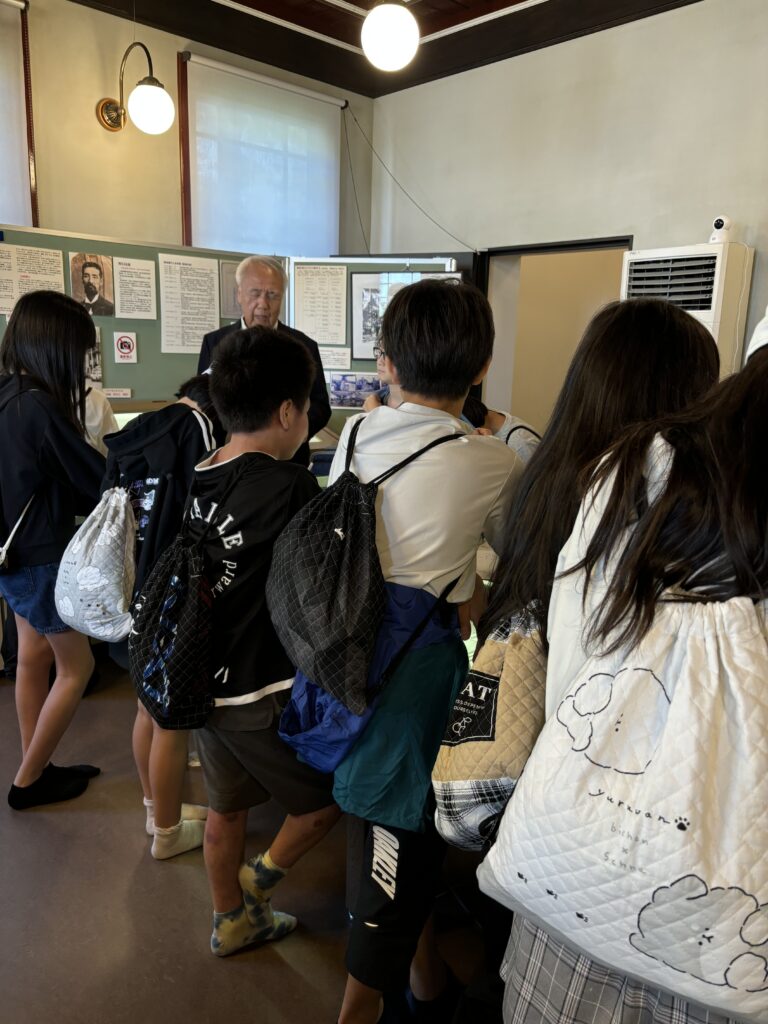

子どもたちは、柳原銀行資料館で差別の歴史的背景や解消へ向けた活動などの説明を真剣に聴きました。「銀行の仕事はいつまで続いたのですか?」「建物の材質は何ですか?」などの質問をする子もいました。

世界人権問題研究センターでは、まんがを入り口として、さまざまな人権課題について静かに学んでいました。小学生向きに、資料も整えていただいたそうで、とてもありがたいことです。

京都市立芸術大学では、とても豪華でオシャレな図書館をご案内いただきました。校長が洋書のサルヴァドール・ダリの画集を読んでいると、児童から「先生、食べもの好きやなぁ」と言われてしまいました。たまたま、ロブスターをモチーフにした作品だっただけで、食べものが好きなわけじゃないんだ……シュール・レアリスムが好きなだけなんだ……。

順調にバスは走り、大津サービスエリアを出発しました。

バス内、児童発案のレクリエーションなどで盛り上がっています。

天気は、まさに秋晴れです。だれのおかげでしょう?それぞれが、「自分の日頃のおこないがいいから」など主張しますが……。

予定どおりの時刻で、6年生を乗せた修学旅行のバスが出発しました。

出発式で、校長から3つの話をしました。

その1:写真撮影のこと。みんなの嫌がるような写真は撮らないので、先生たちがたよりやホームページ、みんなの授業などで使うための写真を撮ることをわかってください。

その2:ひとを大切にすること。おとなになってから笑って話せる楽しい修学旅行にするために、友だちを大切にしましょう。また、柳原銀行などを訪れ、差別をなくすために行動した歴史を学びますが、そこで知った差別のことばで、ひとをからかったり、ふざけたりすることは絶対にしないでほしい。

その3:ものを大切にすること。重要文化財など、歴史的価値のある場所にも行くので、決して傷つけない。また、ユースホステル内の備品なども大切に扱いましょう。もちろん、鹿のいやがることをしません。

実行委員のかけ声で、「楽しむぞー、オー!」と声をあげ、体育館を出ました。

見送りの先生方も、大きく旗を振っていただきました。

2日間、このホームページで行動のようすをお伝えしますので、保護者の皆さま、よろしくお願いします。

今朝、交通指導から戻る途中、ひとりの児童から、「とちの実ひろった。見て」と声をかけられました。

全校集会のことを「とちのき集会」と呼ぶように、玄関前に植わっているとちの木は亀山東小学校のシンボルのひとつです。それが今、たくさんの実をおとしています。

なんでもないことですが、拾ったとちの実を大切そうに見せてくれる児童の姿に、朝から癒され、こころ洗われる思いでした。うまく説明できませんが、とても子どもらしい純粋なものを感じて、なんだか嬉しくなったのです。

中原中也の詩に、『月夜の浜辺』があります。月夜の浜辺で拾ったボタンを、何かの役にたてようと思ったわけではないが、捨てるにしのびなく、袂(たもと)へ入れて持ち帰るという内容です。

とちの実もボタンも、一見無価値のようでいて、その人にとっては大切にできるものがあるのでしょう。とちの実を見せてくれた子に、もう一度「ありがとう」と言いたいです。

ほんとうは、図書ボランティアさんのこと、とちのき集会のこと、ご寄贈いただいた雑巾のこと等、ホームページに書くべき記事がまだまだあるのですが、追いついていません。ご容赦ください。

月曜は、校長は早朝より東京へ日帰りで出張しますので、亀山高校前交差点には立てません。今日のように、いきなり歩道から車道へおりる子がいなくて、みんなが安全に登校してくれることを祈ります。

ご報告が遅れてしまいましたが、先週末9月20日(土)と21日(日)の日程で、本町一二三会さまが、本校の正門側の垣根を剪定してくださいました。

たいへんていねいに刈り込んでいただき、新芽も取っていただけました。とてもすっきりして、「学校の顔」というべき部分を整えていただけたこと、ことばでは言い尽くせないほど感謝しております。ほんとうに、ありがとうございました。

昨年度、校長はご挨拶に出向いたのですが、私が行くよりももっと早い早朝に作業を終えられていましたので、ご挨拶は叶いませんでした。今年度につきましては、別の用件もございまして、またもご挨拶できなかったこと、お詫び申し上げます。

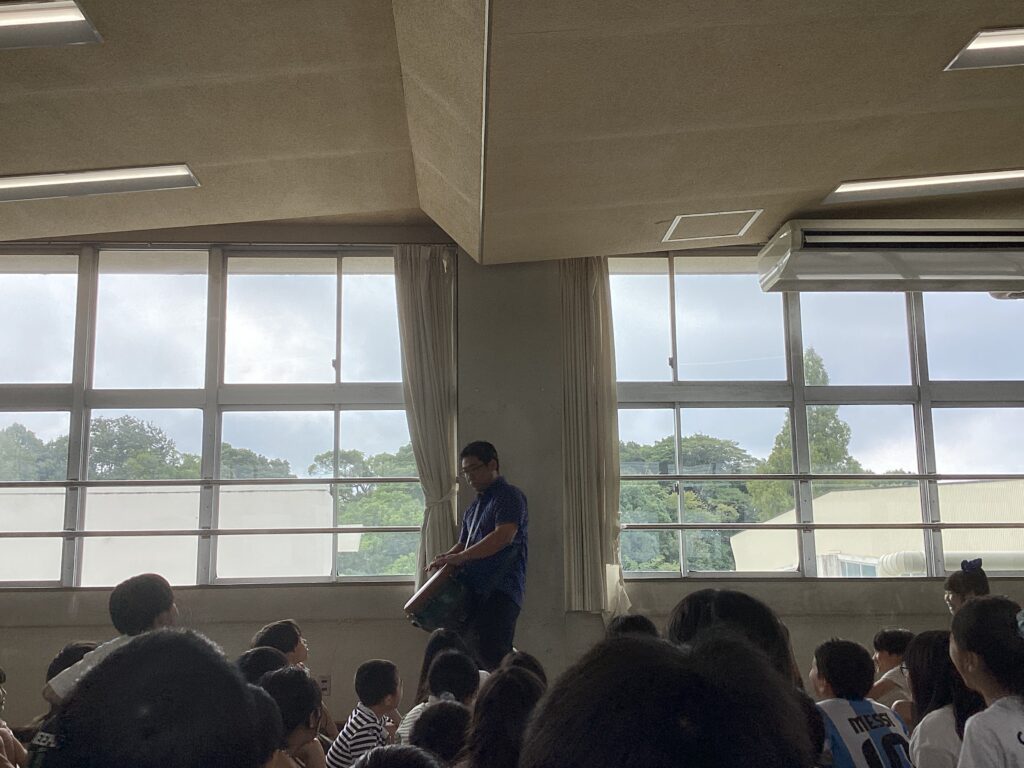

9月25日(木)、3年生を対象に、文化芸術アウトリーチ活動の一環として、「ピアノ・マリンバ・パーカッション わくわくコンサート」を実施しました。

3人の演奏者の方にお越しいただきました。『道化師のギャロップ』『カルメン幻想曲』『ディズニー・メドレー』『トゥ・ザ・ゴッズ・オブ・リズム』『さんぽ』『エルクンバンチェロ』の演奏をしていただき、アンコールとして『情熱大陸のテーマ』もご披露いただきました。

子どもたちが自然に笑顔になり、笑い声があふれ、からだが動きだし、手拍子をたたきだす……そんな姿から、まさに音を楽しむ「音楽」の根っこの部分を感じました。

アフリカの楽器であるジャンベのソロでは、みんなの周りを移動しながらの演奏で、校長も、至近距離から突然大きな声を出され、思わず、びくっとなりました。

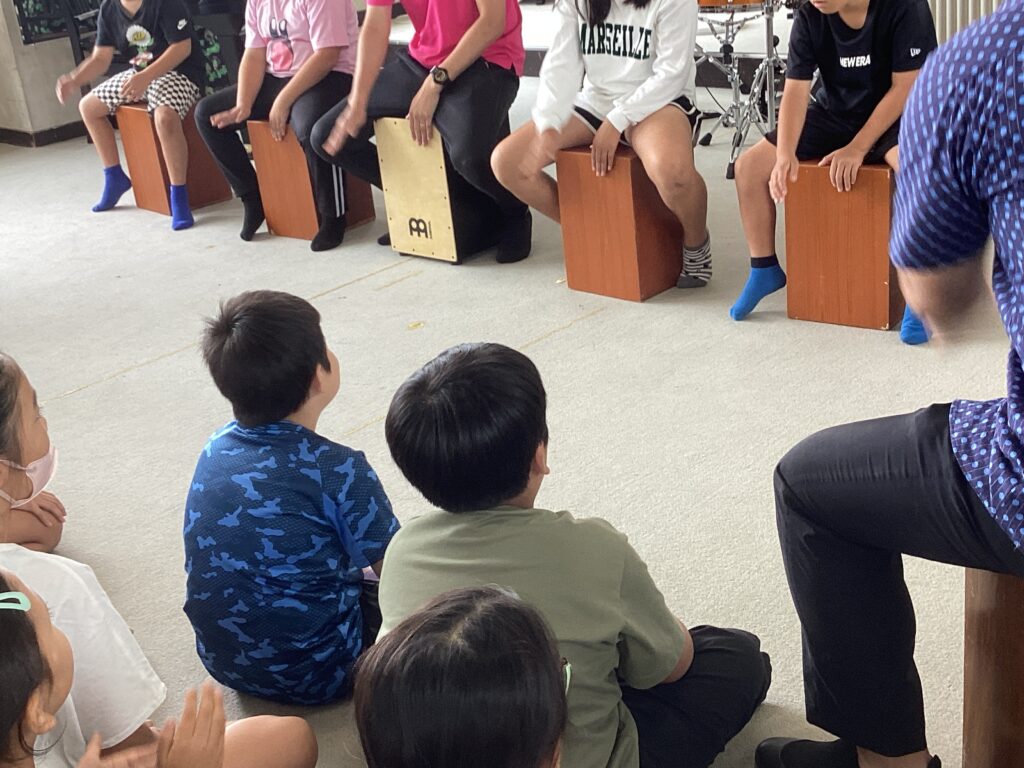

『さんぽ』では、打楽器カホンを数人の児童と先生が体験させていただいたうえ、全員の合唱で盛り上がりました。

最後まで、子どもたちの喜びに満ちたコンサートとなりました。演奏者の皆さま、支えていただいた方々、ほんとうにありがとうございました。