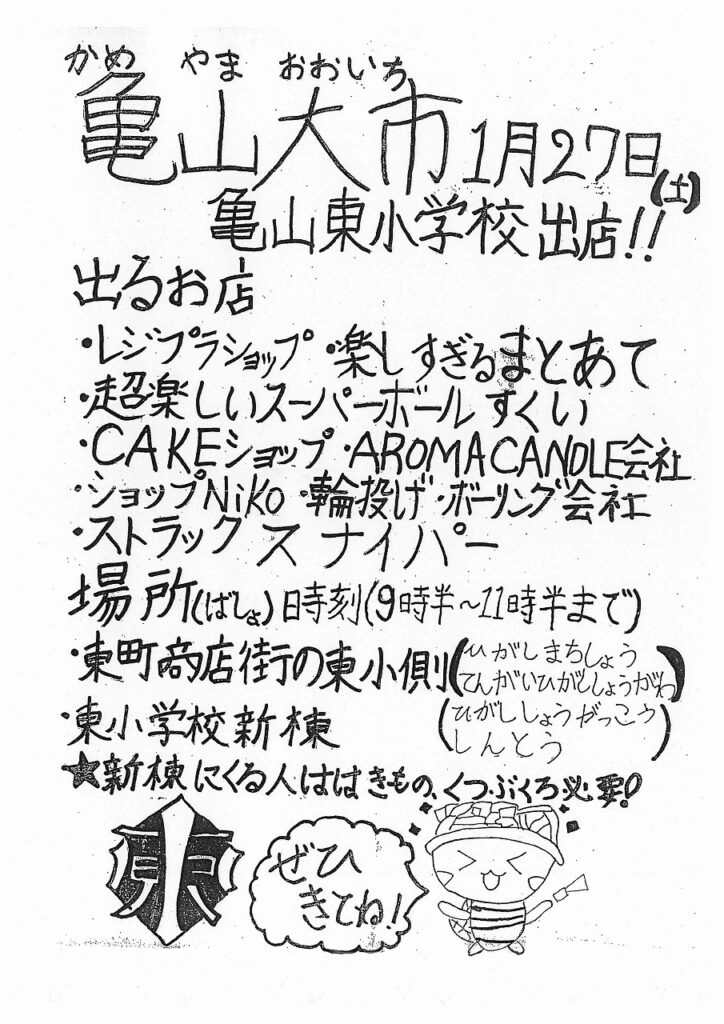

本年度起業体験学習の総まとめとして行った亀山大市の取組について、売り上げ等の結果報告をいたします。

☆亀山大市での売上金総額120,305円

☆能登半島地震義援金 23,006円(亀山東小学校が扱った義援金のみの集計)

売り上げにつきましては起業体験学習では得られたお金をどのように活かすかも学習の重要な内容になっており、今後有効な使い方について6年生が検討を行ってまいります。

また、能登半島地震義援金につきましては、亀山市社会福祉協議会を通じて被災された皆様に届けさせていただきます。

今回の取組で、児童は多くの経験を積み、たくさんの人と関わり、深く学ぶことができました。多くの皆様のご協力、本当にありがとうございました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

【1月29日(月)の出欠状況】

本日の病気欠席26名、出席停止3名(インフルエンザ)と、先週に比べて病欠者が増加しています。また、市内他校では学年閉鎖や学級閉鎖が多数発生しているとの情報も入っています。

病欠者が若干多い学級は1年1組、5年1組の2学級です。今のところ学級閉鎖を行う水準には達していませんが、今後注意が必要です。

例年、亀山大市の時期にインフルエンザが流行することから、大市とインフルエンザの関連が話題になることがありますが、亀山大市に出席していた6年生の欠席は非常に少なく、出停も0人となっています。

今週は比較的暖かい日が続くという予報ですので、学校では換気を十分に行うなど、基本的な感染防止対策を行ってまいります。なお、病欠者が多い学級につきましては調理実習の延期など、学習内容を変更して実施することがあります。また、学級閉鎖を行うレベルまでインフルエンザ等がまん延した場合は、なわとび集会等の全校的な行事につきましても変更の可能性がありますのでご了解ください。