2学期が始まりました。

欠席の子が何人かはいるものの、ともあれ、朝の交差点や始業式で、元気な子どもたちの顔を見るとほんとうに安心します。

写真は、8月14日(水)にお招きいただいた、阿野田地区の盆踊りです。他の地区にもさまざまな行事があり、それぞれ、子どもたちも地域の方とともにがんばって活動していたのですが、なかなかすべての地区におじゃますることができず、申し訳ありません。

さて、阿野田地区の盆踊りで、私は「子どもって、たくましいなぁ」と実感した出来事がありました。それは、子どもたちがペットボトルの飲み物を販売していたときのことです。校長は最初に1本、コーラを100円で買いました。しばらくして、まだ残っていたものを袋に入れて売り歩いているようすだったので、「何本あるの?4本?1000円札しかないから、おつりくれる?」と言うと、「まだありますよ!」と、おつりではなく、コーラを6本持ってきてくれました。結局校長は、コーラを11本買ったのです……。

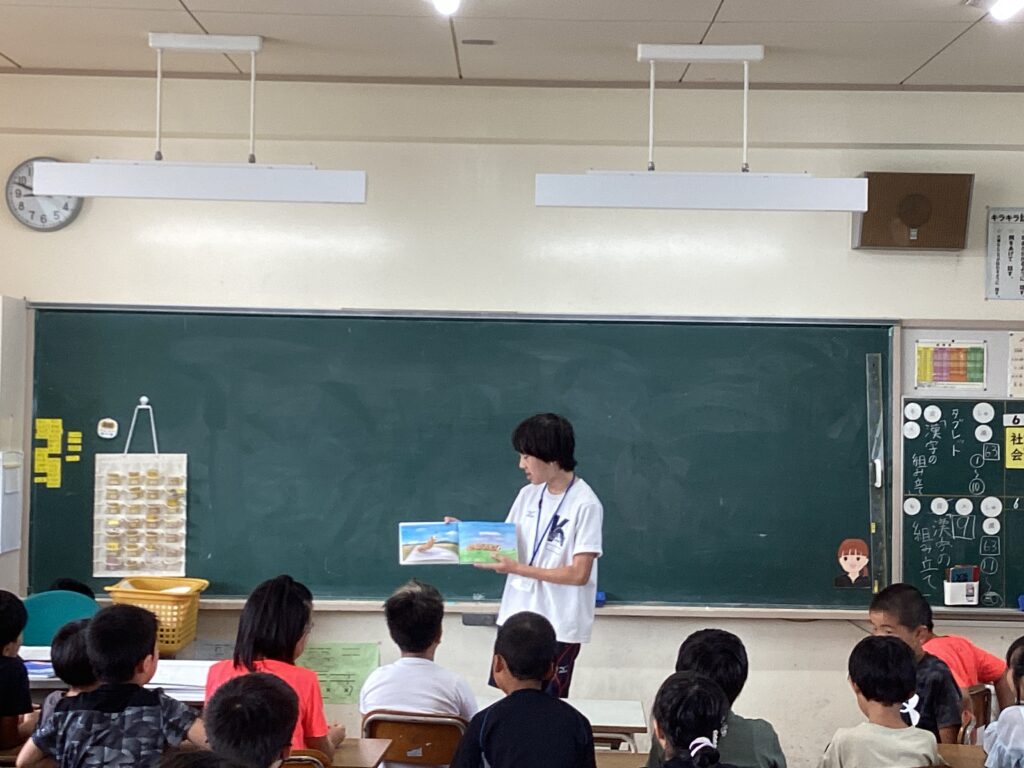

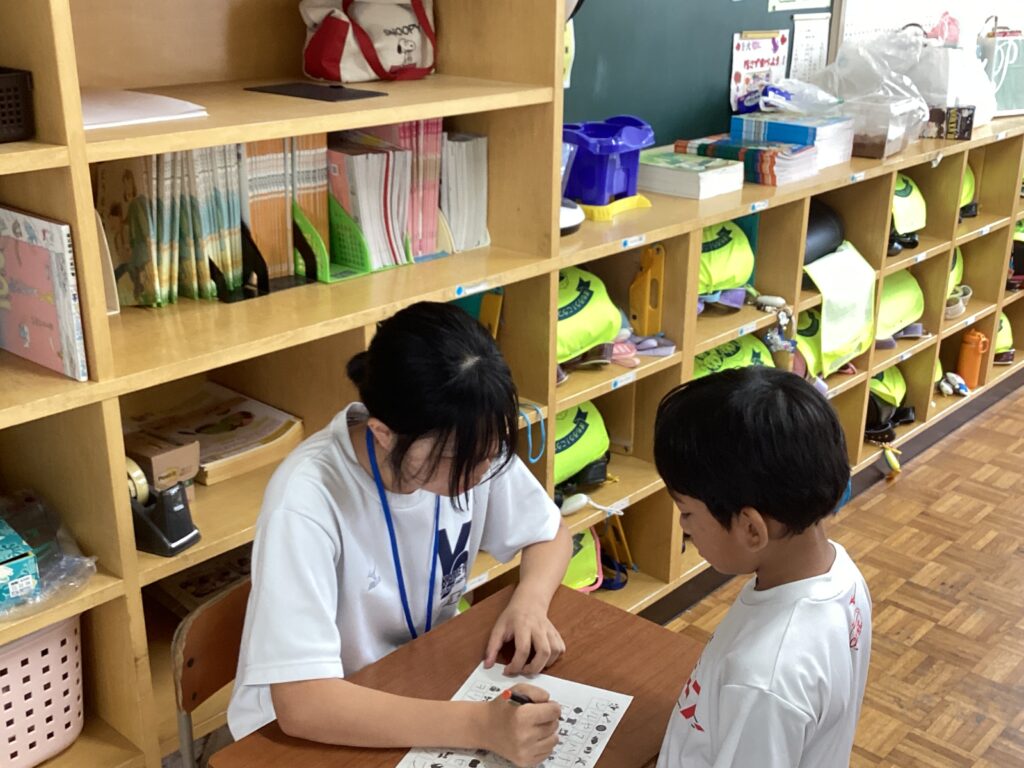

この写真は、鈴鹿峠自然の家の外観です。まさに、抜けるような青空ですよね!サマーキャンプの最終日にお手伝いにいったときに撮影したものですが、サマーキャンプに参加した子たちの表情は、若干の疲れはみられるものの、達成感を感じさせるものでした。サマーキャンプでは、高校生のリーダー、中学生のサブリーダー、そして小学生と、1つの班にいろいろな年代の子がいるから、他ではなかなか体験できないチームワークが作られていきます。ゲームやスマートフォンのない、デジタルデトックスが味わえるのも、今どきは大切なことかもしれません。

話を始業式に戻すと、校長からは、次の3点の話をしました。①「防災・減災のこと」、②「出会いと別れのこと」、③「健康なからだのこと」です。

ひとつめの話題は、昨日9月1日は「防災の日」で、今は5日までの「防災週間」のまっただなかですから、ふだんから備えようという話です。今回の台風10号は、亀山ではそんなに強い風は吹かず、雨がたくさん降りました。でも、全国的には、亡くなった方も、行方がわからなくなっている方もいらっしゃいます。文字通り、災害を防ぐ「防災」というだけでなく、いざというときに少しでも災害を減らす「減災」という考え方も合わせて、ご家庭でも話題にしていただけると幸いです。

ふたつめの話は、出会いと別れについてです。始業式の前に、3人の転入生を紹介し、みんなで歓迎の拍手をしました。ALTの先生も変わられますし、教育実習の先生も来られました。

校長は、「人って、教科書以上にいろいろなことを教えてくれる存在だと思う」と話しました。人は一人ひとり違うし、その違いを素敵なものだと捉えてほしいと考えています。人間がみんな、工業製品みたいに同じだったら、変ですよね。自分と他人をくらべて、その違いをもとに差別したりいじめたりするのは、間違いです。違いをたいせつにすることから、あたたかい人間性がうまれると信じます。

みっつめは、健康についてです。体育館の裏、学童さんの隣にあったビオトープの跡地が荒れ放題になり、危険な状態だったため、PTAやボランティアさんの力を借りて、この夏、更地に整備していただきました。本当に暑いなかの作業で、たいへんなご苦労をかけてしまいました。この後の処理が終われば、保護者の方が雨天時に子どもを迎えにいらした際、子どもを乗せつつ方向転換できるロータリーにしていけそうです。ただ、現在、まだコンクリート片や木材等が撤去できていませんので、「ここには入りません」という立札を立て、囲ってあるとおり、ぜったいに入ってはいけないと話しました。けがをしてからでは遅いのです。

恥ずかしいことですが、校長は先週、雨の公園で大型犬と散歩をしていて、急に走り出した犬に引っ張られ、濡れた地面に足をとられ、派手に転倒しました。左ひじをすりむき、肋骨を骨折しました。現在、胸をベルトで固定していますが、呼吸をしても痛むし、足元のものを拾ったり、靴下を穿いたりするだけで、激痛です。夜も満足に寝られませんし、一度身体を横にしたら、立ち上がるのにたいへんな時間がかかります。車のハンドルを右へ回すのも、おそろしい痛みが伴います。咳やくしゃみなんて、地獄の苦しみです。一度こうなってしまうと、健康がいかに大切か、実感されます。よく言われることですが、健康は、お金では買えません。

だからこそ、危険な場所には入らないこと、自分のからだも友だちのからだも大切にし、冗談のつもりでも、他人にけがをさせるおそれのあることについてはストップする、そういうことを真剣に考えてほしいのです。

ながらく、ホームページの更新を怠けてしまいました。2学期も、子どもたちのようすをお伝えしていきたいと思いますので、本ホームページを、よろしくお願いします。