7月18日(金)、先ほど、1学期の終業式を終えました。

保護者の皆さま、地域の皆さまには、亀山東小学校の活動にご理解とご協力をいただき、ありがとうございました。

終業式に先立ち、まずは「よい歯の審査」「歯と口の健康に関する図画ポスターコンクール」「アウトメディアチャレンジ」の表彰をおこないました。

終業式は、校歌、校長の話、夏休みの生活についての話の順に進行しました。

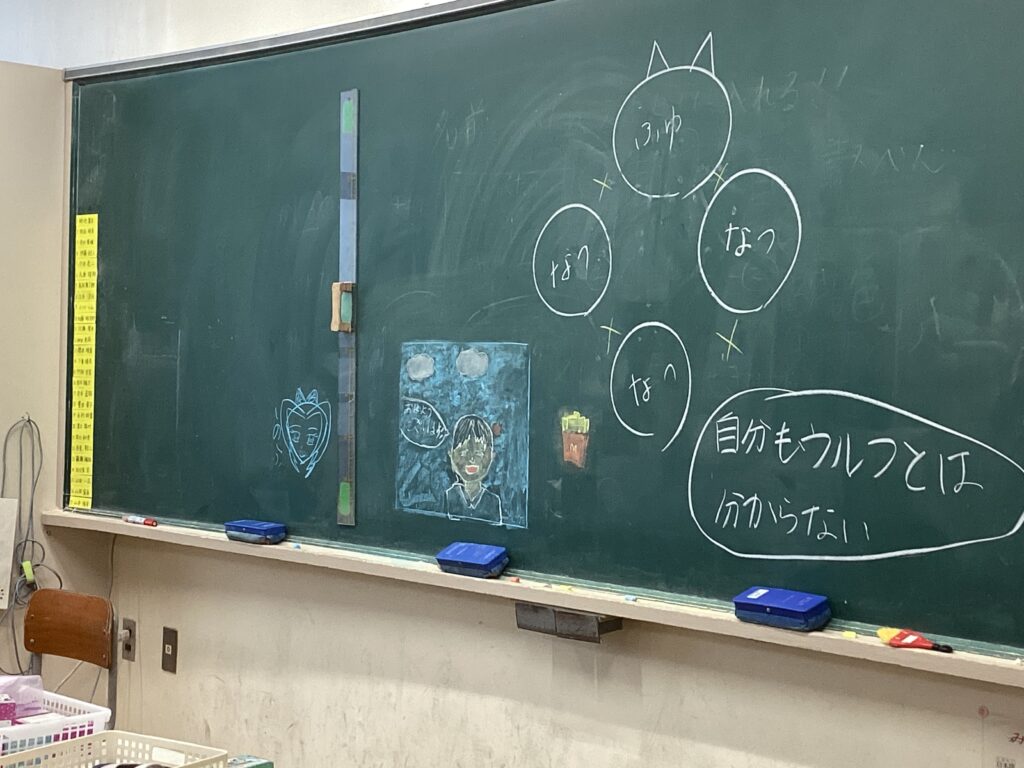

校長からの話としては、昨夜、校舎の廊下に入り込んで出られなくなった鳥を外へ逃がしてやったら、外で仲間の鳥と鳴き合っている声がしたから、「だいじょうぶだった?」「こわかったね」「けがしてない?」「心配かけてごめん」「待っていてくれてありがとう」と会話していたのかな?……というところから、言葉によって励まされる強さ、一歩まちがえれば言葉によって傷つけてしまう怖さを伝え、「あったかい言葉で支え合おう」と呼びかけました。鳥を逃がした話のところで、児童たちは拍手してくれ、予期せぬことで驚きつつも嬉しくなりました。

夏休みの生活については、「水の事故に気をつけよう」「交通ルールを守ろう」「スマートフォンやタブレット端末を正しく使おう」という話がありました。どれも、とても大切なことです。

今朝も交差点で、点滅を始めた信号に気づいて、ひとりでも渡らずに止まれた子がいました。他の子たちが先に行っても、何もいわず、その子を待っていた子がいました。こういう言葉を介さないやさしさに触れ、朝から気もちがよかったです。亀山東小学校の子どもたち、自慢の子たちです。