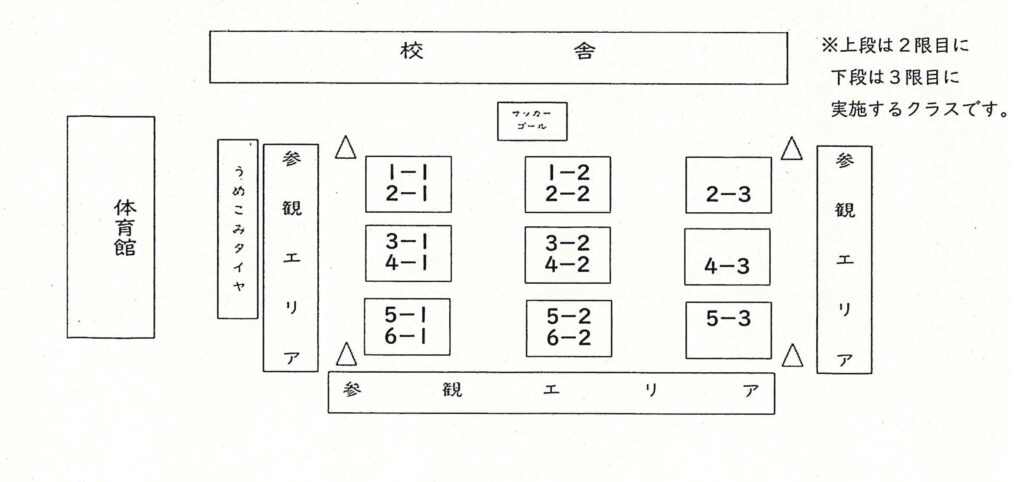

2月2日(金)のなわとび集会会場図をアップいたします。来場の際の参考としてください。

2月2日(金)のなわとび集会会場図をアップいたします。来場の際の参考としてください。

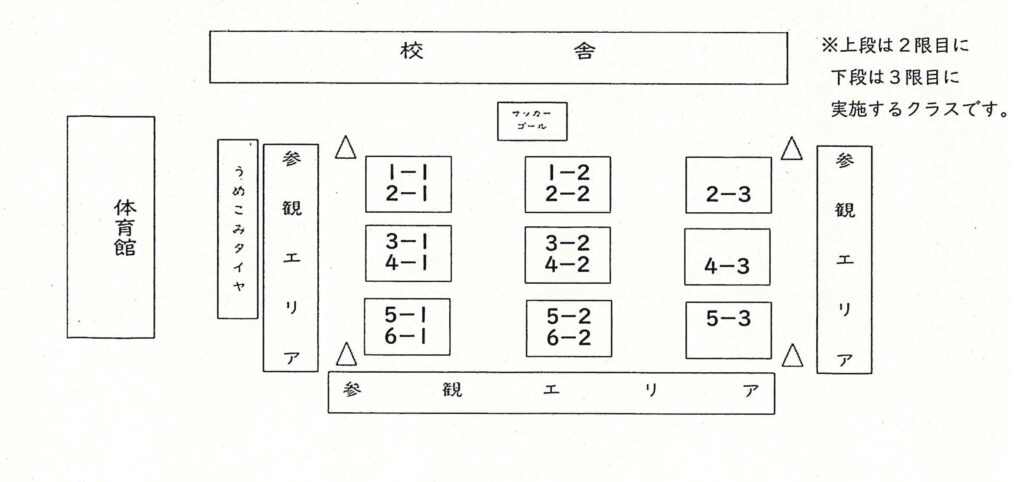

出席停止は感染症の拡大を防止するために決められたルールです。しかし、医療機関で「何日から登校できます」と言われた場合以外は、「いつから登校できるのだろう」と不安になることがあります。今日はその疑問にお答えするよう解説するとともに、資料も付けましたので参考にしてください。

なお、今回は最も一般的な「新型コロナ」と「インフルエンザ」にしぼりました。

【インフルエンザもコロナも同じところ】

「発症日を0日として、次の日から5日間は登校できない」

【最短で登校できる日】

月曜日発症→次の月曜日

火曜日発症→次の月曜日

水曜日発症→次の火曜日

木曜日発症→次の水曜日

金曜日発症→次の木曜日

土曜日発症→次の金曜日

日曜日発症→次の次の月曜日

※上記は最短日数であり、下の例も参考に判断します。

【コロナについて】

「最短の日かつ症状が軽快した後1日が経過している事」

(事例)

水曜日に発症した。熱やせきなどが止まったのは翌週月曜日だった→火曜日は登校できない。水曜日から登校可。

金曜日に発症した。熱やせきなどが止まったのは翌週木曜日だった→金曜日は登校できない。週明けの月曜日から登校可。

【インフルエンザについて】

「最短の日かつ症状が軽快した後2日が経過している事」

(事例)

水曜日に発症した。熱やせきなどが止まったのは翌週月曜日だった→火曜日と水曜日は登校できない。木曜日から登校可。

木曜日に発症した。熱やせきなどが止まったのは翌週火曜日だった→水曜日と木曜日は登校できない。金曜日から登校可。

文字だとわかりにくいので早見表も参考にしてください。

【2月1日(木)の出欠状況】

本日は病欠、出席停止とも落ち着いており、多数が病欠出停という学級はありません。(全校でインフルエンザによる出席停止は2人)

明日はなわとび集会です。天気も晴れという予報です。

5年1組は学級閉鎖となっていますが、延期をした場合の欠席者の見込みは立ちませんので実施の方向で準備を進めています。5年生につきましては落ち着いてから学年内のクラスマッチ等の実施を検討いたします。

学校だより2月号(NO.11)をアップします。

【今後におけるたより等のデジタル化推進について】

教育予算については市等のご尽力により減額されることなく予算配当が行われていますが、物価高騰による値上がりで、学校運営に欠かせない用紙やインク等の消耗品費が非常に厳しい状況となっています。

学校としましても国や県、市の研究推進事業や委託事業を積極的に受けて、その分の予算上乗せ分を確保し、その結果児童の教育活動に必要な物品につきましては確実に購入をしてきました。研究の計画、推進、報告等各職員の負担は大きくなりましたが、その成果もあって本年度3月末までに必要な分の予算は確保できています。

一方で、来年度以降の学校からのたより等学校全体に配布する分について、紙による配布は希望者のみにしていくことも検討しています。メール配信で重要なたよりが発行されたことをお伝えすることで、見逃しも防止できると考えられます。希望者や翻訳版などは今まで通り紙による配布も継続します。

ホームページに学校だより等を掲載することはすでに何年も行っていることで、学校としましても特別に何か負担が増えることはありません。むしろ、印刷や配布に関する負担が軽減されることも期待できます。

ここに書いたことは、まだ決定したわけではありませんが、児童の教育活動に限られた予算を集中し、デジタル化が可能な部分から省資源化を進めることが、持続可能な学校運営に必要な時代になりつつあります。

今後は保護者の皆様のご意見等もうかがいながら、PTA役員会や学校運営協議会にも諮り、たより等のデジタル化の推進等を検討して参ります。

【1月31日の出欠状況】

5年1組は2月2日(金)まで学級閉鎖となっています。それ以外の部分では学校全体の病欠者は17人、インフルエンザによる出席停止は1人と感染症のまん延には至っていません。本日は病欠者が集中している学級もありません。

感染症の流行が一時的に止まったことは学級閉鎖の効果もあると思いますが、市内各地でも本校よりも先に学級閉鎖等が発生していることから、今後におきましても感染症の防止については慎重に対応していく必要があります。

1月30日(火)全校の病欠者は18人、出席停止者は4名となっています。学校全体では減少傾向ですが、昨日病欠者が多い学級としてお伝えした5年1組では病欠と出席停止の合計が学級の2割を上回っており、病欠者も発熱やせきなどインフルエンザとみなされる症状の児童が大半を占めております。

5年1組につきましては学校医の先生とも対応を協議した結果、本日は給食後下校、1月31日(水)から2月2日(金)までの3日間を学級閉鎖といたします。

その他、1年1組は昨日に続き病欠者が比較的多くなっていますが、インフルエンザの児童はいません。

他の学級は病気欠席は少なく出席停止の児童もいません。このような状況から、他の学級に感染が拡大しないような措置を取りましたことをご了解ください。

2月献立表をアップします

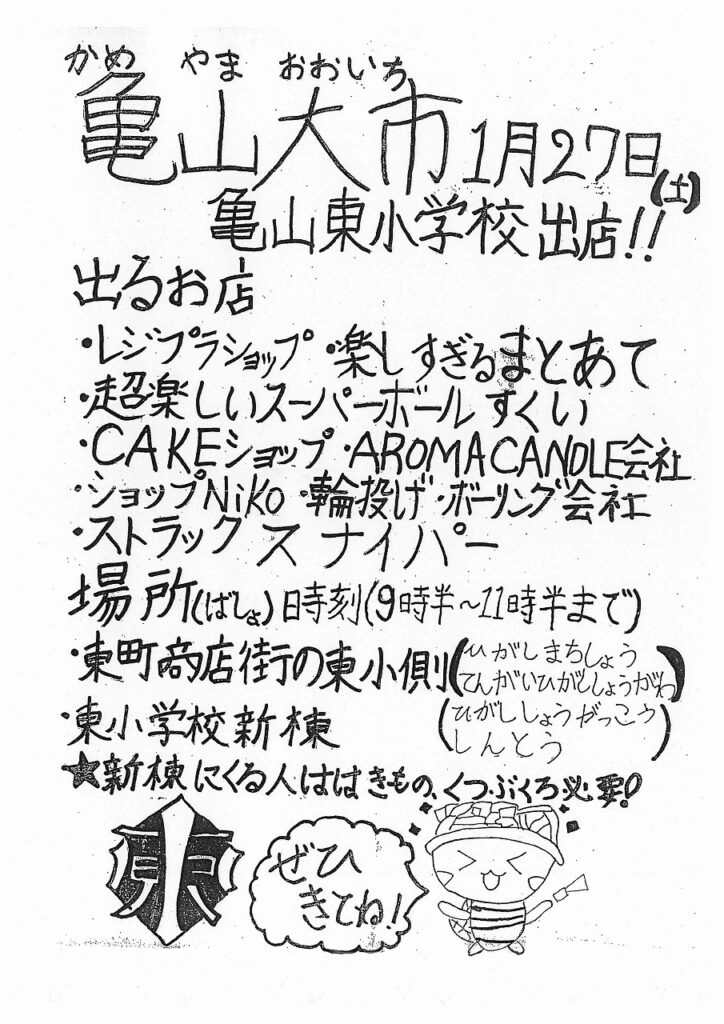

本年度起業体験学習の総まとめとして行った亀山大市の取組について、売り上げ等の結果報告をいたします。

☆亀山大市での売上金総額120,305円

☆能登半島地震義援金 23,006円(亀山東小学校が扱った義援金のみの集計)

売り上げにつきましては起業体験学習では得られたお金をどのように活かすかも学習の重要な内容になっており、今後有効な使い方について6年生が検討を行ってまいります。

また、能登半島地震義援金につきましては、亀山市社会福祉協議会を通じて被災された皆様に届けさせていただきます。

今回の取組で、児童は多くの経験を積み、たくさんの人と関わり、深く学ぶことができました。多くの皆様のご協力、本当にありがとうございました。この場をお借りして厚く御礼申し上げます。

【1月29日(月)の出欠状況】

本日の病気欠席26名、出席停止3名(インフルエンザ)と、先週に比べて病欠者が増加しています。また、市内他校では学年閉鎖や学級閉鎖が多数発生しているとの情報も入っています。

病欠者が若干多い学級は1年1組、5年1組の2学級です。今のところ学級閉鎖を行う水準には達していませんが、今後注意が必要です。

例年、亀山大市の時期にインフルエンザが流行することから、大市とインフルエンザの関連が話題になることがありますが、亀山大市に出席していた6年生の欠席は非常に少なく、出停も0人となっています。

今週は比較的暖かい日が続くという予報ですので、学校では換気を十分に行うなど、基本的な感染防止対策を行ってまいります。なお、病欠者が多い学級につきましては調理実習の延期など、学習内容を変更して実施することがあります。また、学級閉鎖を行うレベルまでインフルエンザ等がまん延した場合は、なわとび集会等の全校的な行事につきましても変更の可能性がありますのでご了解ください。

1月27日(土)亀山大市が開催されました。

この3年間はコロナ禍の影響で中止となっていたため4年ぶりの開催となります。亀山東小学校の6年生は過去に出店していた先輩は高校生になっており、その当時のイメージはほとんどありません。職員も前回亀山大市に出店した時にいた職員はほとんど異動して現在はいません。そのような中、手探りでの復活でした。

9時30分営業開始。いよいよ亀山大市が始まりました。が・・・ほとんどのお店が10時からなので人通りがあまりありません。これはピンチでしょうか。

はじめの人出は校内会場の方がよさそうです。

外に戻ってみると、ゲーム関係のブースに列ができていました。

前半好調であった販売関係の校内ブースも、買うものを決めて来校したお客さんが一巡すると、急に人がいなくなりました。亀山東小学校関係者以外の方は、どこでお店を出しているのかわからなかったようです。

大ピンチを打開するため、急きょ長机を出して外に店を出しました。

徐々にお客さんが増えてきました。

ZTVのカメラもやってきました。

久々の亀山大市の出店でした。大成功の部分と反省すべき点の両方が残りました。やはり、起業は簡単ではありません。それも含め、深い学びがあったと思います。

本日、来店いただきました皆様、ありがとうございました。子どもたちはうれしさだけでなく、何かを成し遂げようとすると創意工夫や協力が必要なこと、努力や難しさ、困難を打開することなど得るものが大きかったと思います。

本日の売り上げや能登半島地震の義援金総額などは、来週報告いたします。

1月26日(金)はお伝えしたいことがいくつもあるので、まとめて3選アップします。

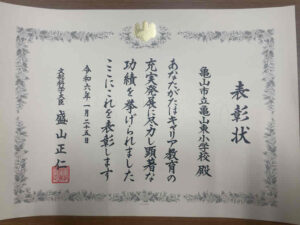

【キャリア教育に関する文部科学大臣表彰】

学校に戻り、全体の写真を撮りましたので紹介します。

子どもたちの感想は、「いつも見る賞状よりも大きい。」

「裏から見ると何か薄い字が入っている。」(すかしが入っています)

「真ん中の金色のマークがかっこいい。」(桐紋が中央上にあります)

壇上で直接表彰されたのは、全国の小中学校の中で亀山東小学校だけでした。この賞状は今まで本校のキャリア教育にかかわって頂いた全ての方の取組の積み重ねだと考えています。

【作品展】

エコータウン本館2階催事場で、

第43回亀山市特別支援学級作品展が開催されています。

今日は、なかよし学級の児童も鑑賞に行ってきました。

午前10時から午後7時、本日より1月29日(月)まで開催中です。ぜひ皆様もどうぞ。

【いよいよ明日から亀山大市】

この日に向けて、6年生は準備をしてきました。皆様応援をお願いいたします。

1月25日(木)東京でキャリア教育推進連携シンポジウムが開催されました。その中で文部科学大臣賞の授賞式があり、その後に行われた実践報告会で全国の小中学校を代表して、亀山東小学校が報告を行いました。

亀山東小学校が代表に選ばれたのは、キャリア教育という言葉が浸透する前の平成12年度から亀山大市で学校ブースを出店するなど、今まで続いてきた取組実績が評価されたものです。

初めて大市に出店した時に6年生を担任していて、その当時から現在までの報告を校長として行うというのも、何かのご縁を感じます。

小学生が地域の行事に参画したり起業したりして、主体的に活動すること。長く続ける、コロナを乗り越えて続いているということは、いかに大切かという事を改めて認識しました。

つないでくれた子どもたちや、関わっていただいた全ての方に感謝いたします。

これで今週末の亀山大市の活動に弾みがつきました。

これらの様子は後日、学校だより等でお伝えします。

本日午前5時時点で、気温0度 積雪わずかとなっています。冬季期間にはよくある程度の気象状況ですので、平常通りの始業時刻で授業を行います。

なお、場所によっては歩道の凍結等がありますので、気をつけて登校するようご指導ください。

また、手袋やぼうしは防寒だけでなく、転倒時にけがを防ぐ効果もあります。ポケットに手を入れて歩いている児童を見かけますが、このような日には手袋の着用をおすすめします。