13日(金)、ようやく、プール水泳をスタートすることができました。月曜から続いた雨、木曜は降らなかったけれど、水温が上昇せず……。

早くから水着やタオルなど、用具の準備をしていただいた保護者の皆さま、ありがとうございました。

さっそく、歓声の響くプール水泳となりました。

とちのき集会で校長から伝えたように、「プールサイドを走らない」など、命や安全を守るための約束ごとは、ぜったいに守ってほしいです。

ぜひ、安全で楽しいプール水泳にしましょう!

13日(金)、ようやく、プール水泳をスタートすることができました。月曜から続いた雨、木曜は降らなかったけれど、水温が上昇せず……。

早くから水着やタオルなど、用具の準備をしていただいた保護者の皆さま、ありがとうございました。

さっそく、歓声の響くプール水泳となりました。

とちのき集会で校長から伝えたように、「プールサイドを走らない」など、命や安全を守るための約束ごとは、ぜったいに守ってほしいです。

ぜひ、安全で楽しいプール水泳にしましょう!

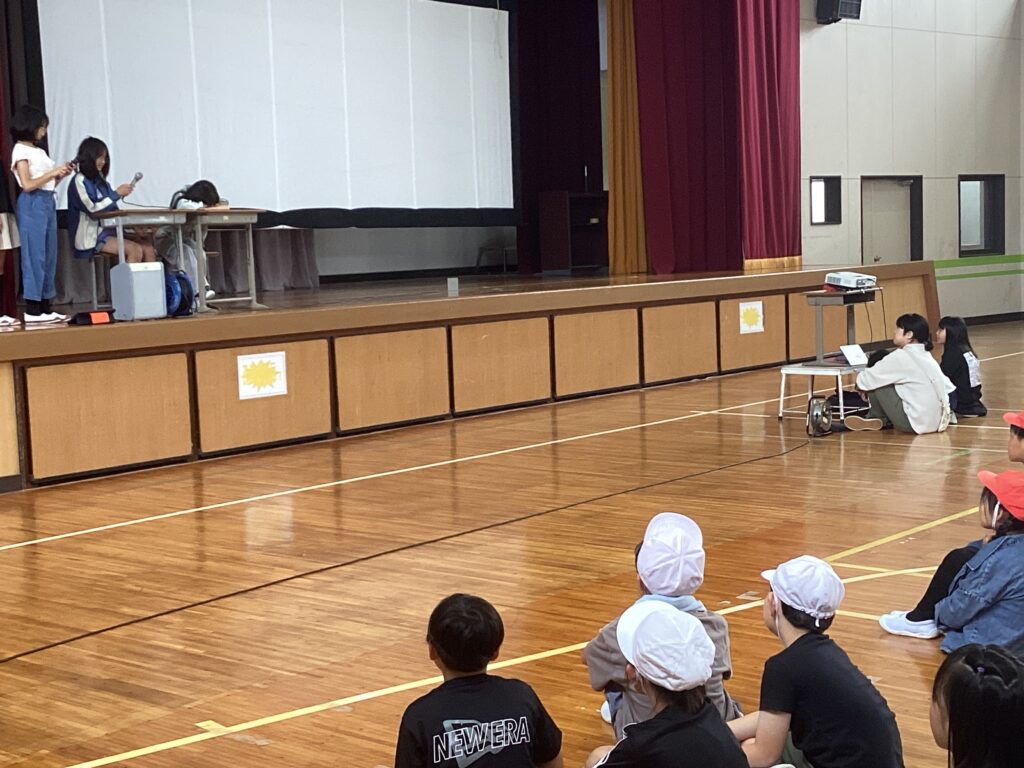

11日(水)、とちのき集会(全校集会)をもちました。

最初に、児童会長からの話、校長の話がありました。

校長は、「約束」について話しました。約束を守ることはとても大切で、信頼関係を築くことになるということ、学校や社会のきまりも約束であり、守らなければならないという内容の話をしました。

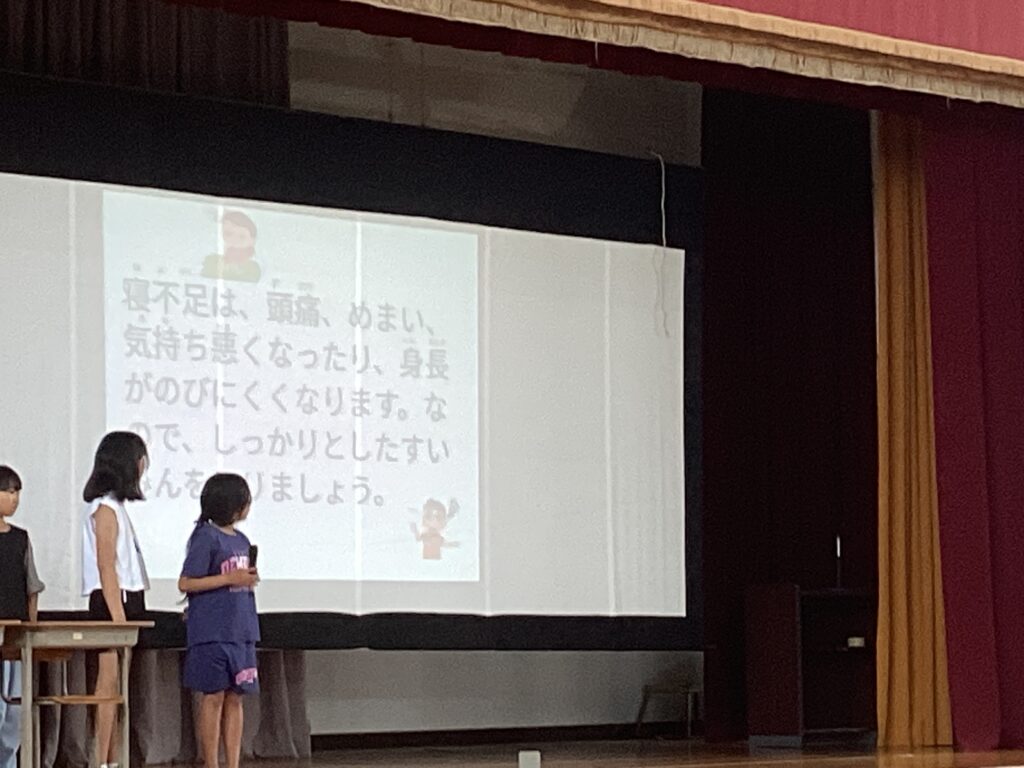

次に、保健委員会の発表がありました。「睡眠について」「メディアについて」、劇やクイズを通して、全校で考える機会をつくってくれました。睡眠不足やメディアへの依存で、イライラして人との関係がうまくいかないのは困りますね。

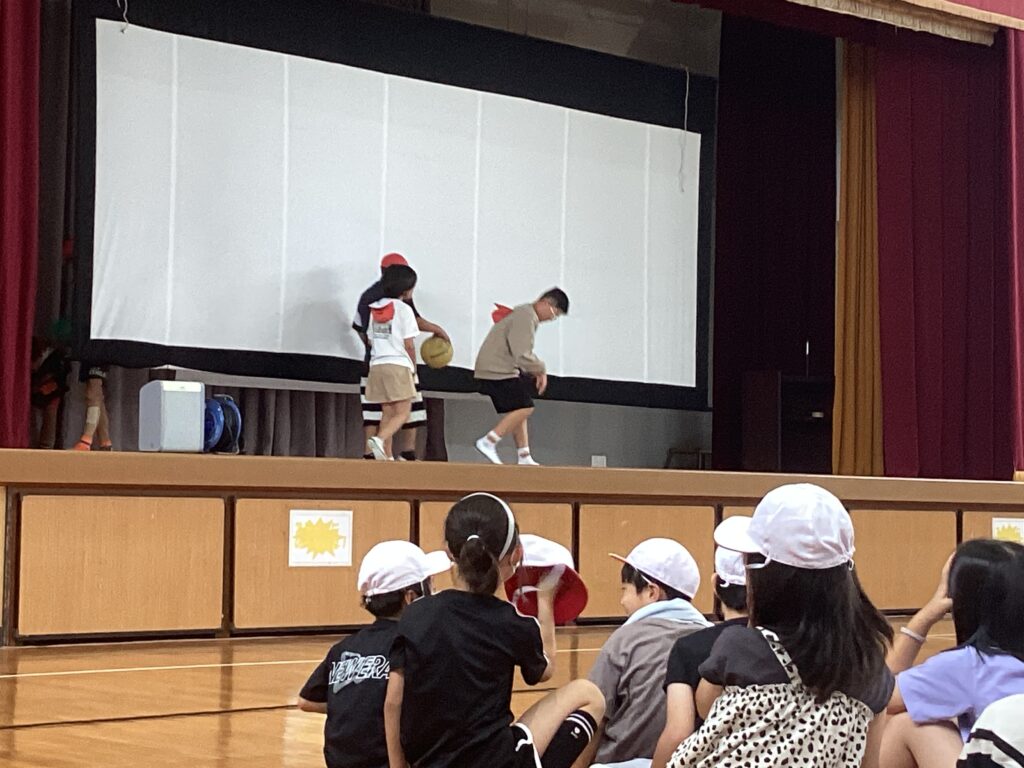

続いて、体育委員会の発表です。ボールの扱い方(蹴ってもよいボールと、蹴ってはいけないボール)や陰涼寺山での遊びなど、〇×クイズでルールを確認しました。「ちゃんと考えてる?ふざけて答えてない?」と心配な態度の子もいましたが、反響の大きい発表でした。

最後は、児童会からの連絡でした。現在、曜日ごとに決められている運動場の学年別使用可能エリアを解除するための試みである「交流デイ」について、よかったことと問題点の両方を知らせてくれました。異学年の子といっしょに遊べるのはたしかに良いと思いましたし、けんかが起こってしまったことは、問題です。

児童会主体に、自治的な活動があることは、とても素晴らしいことです。安全第一ですが、みんなで考えて、みんなで変えていくのであれば、学校のルールを見直す意義は大きいと思います。

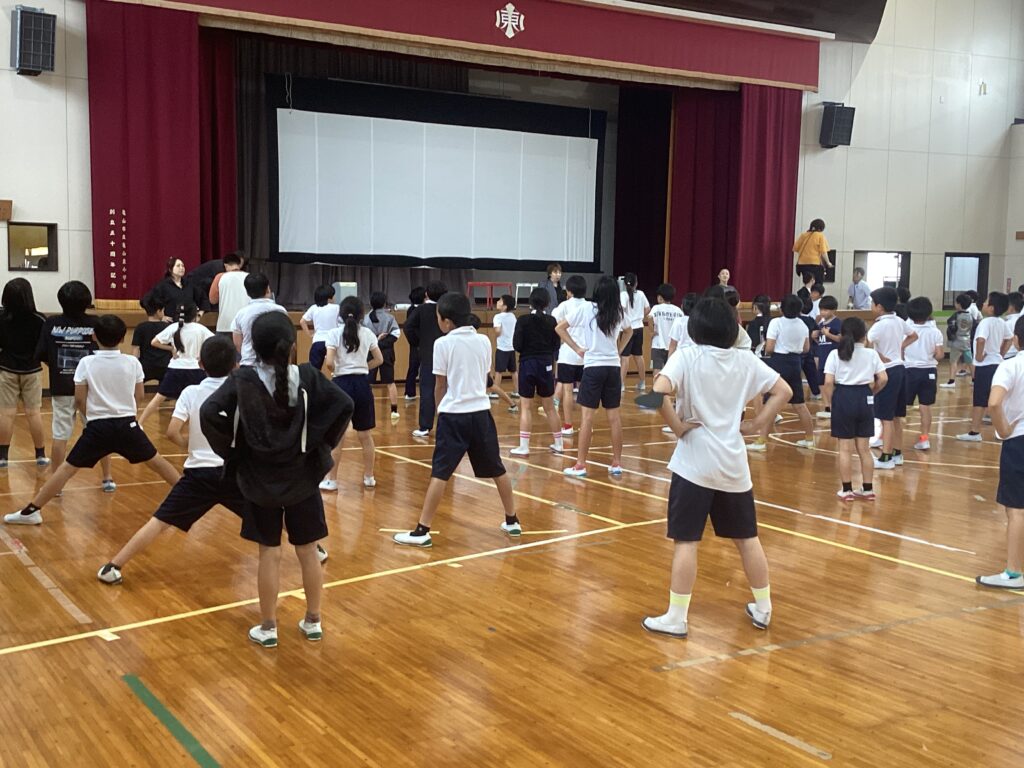

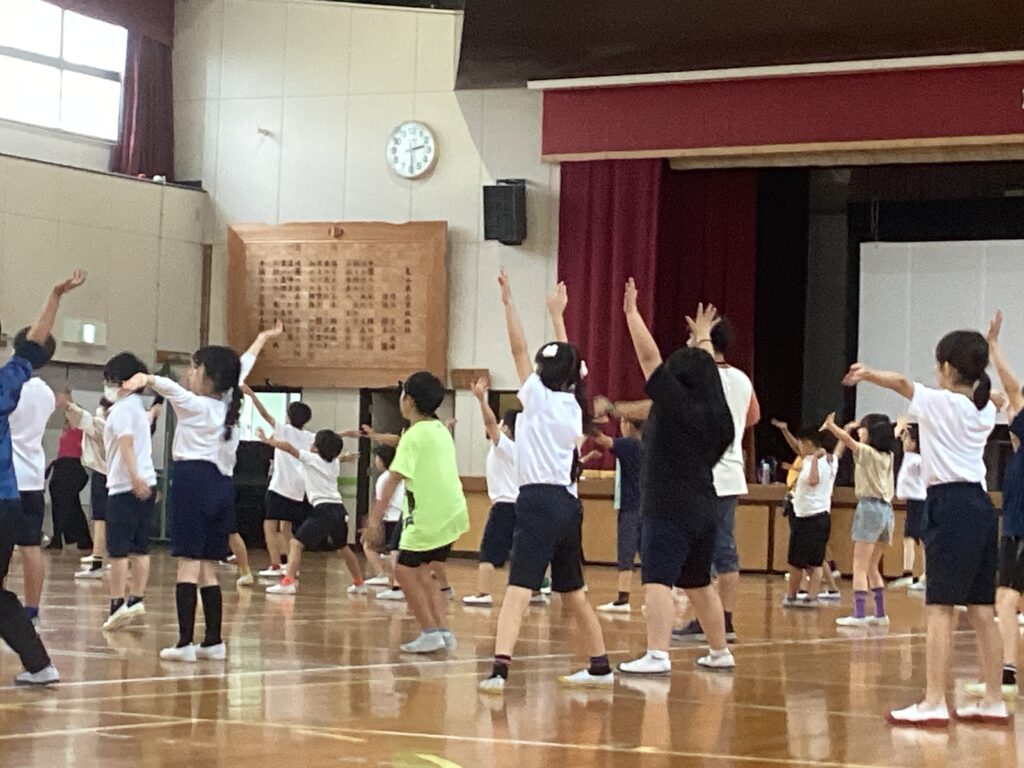

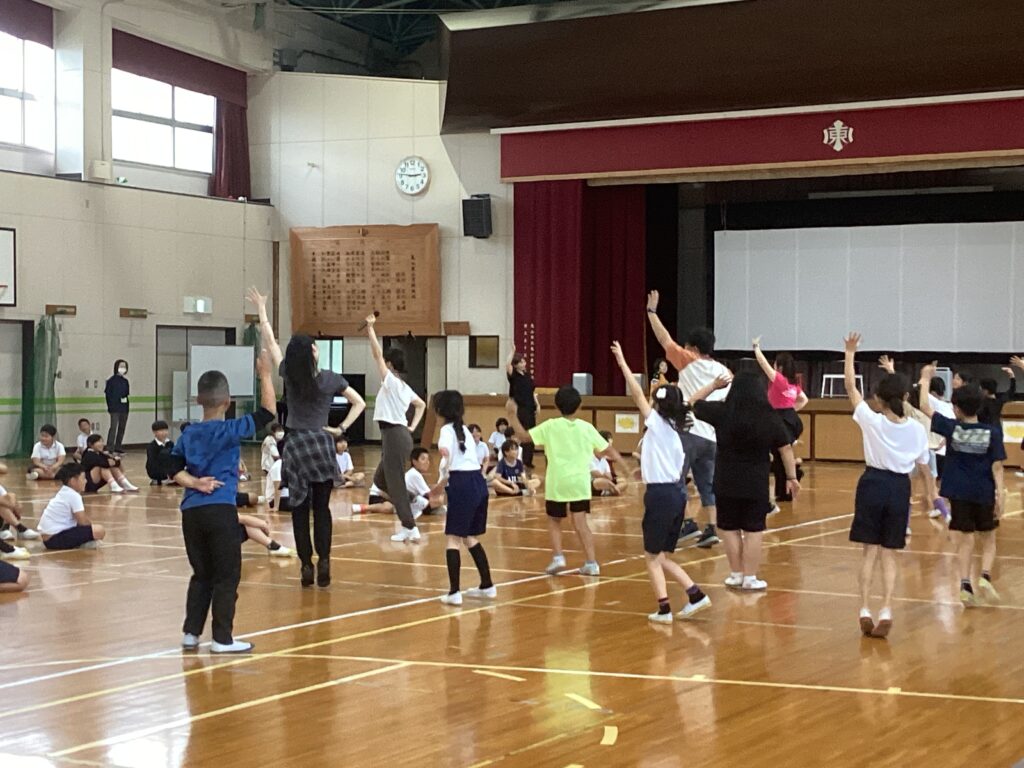

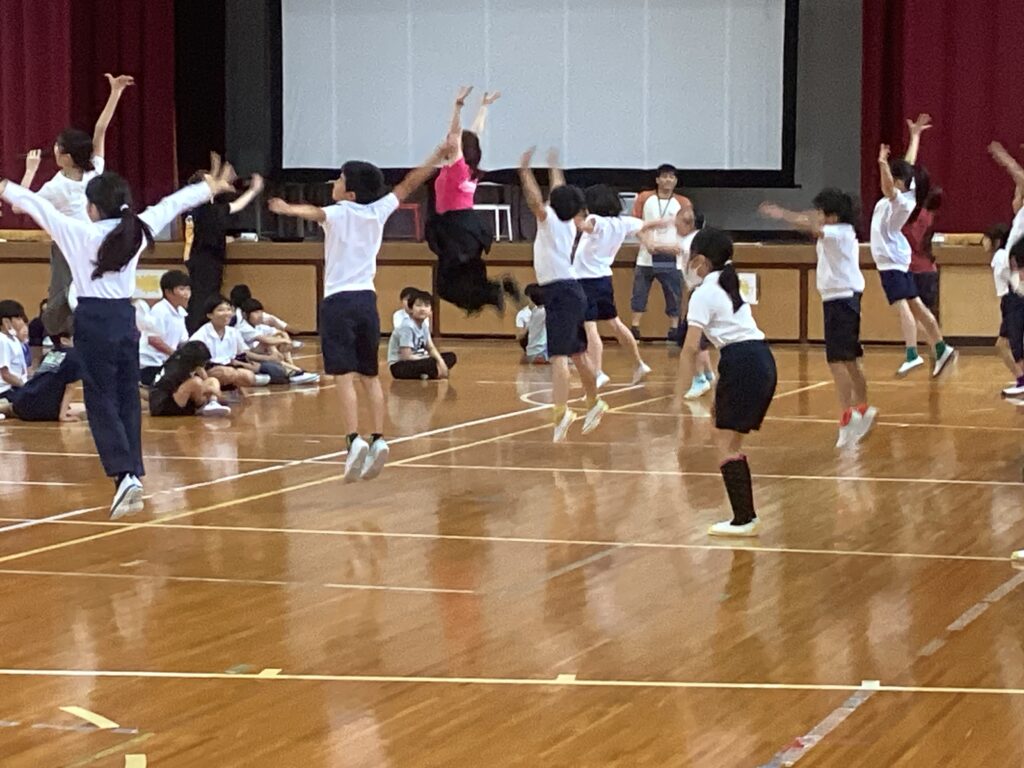

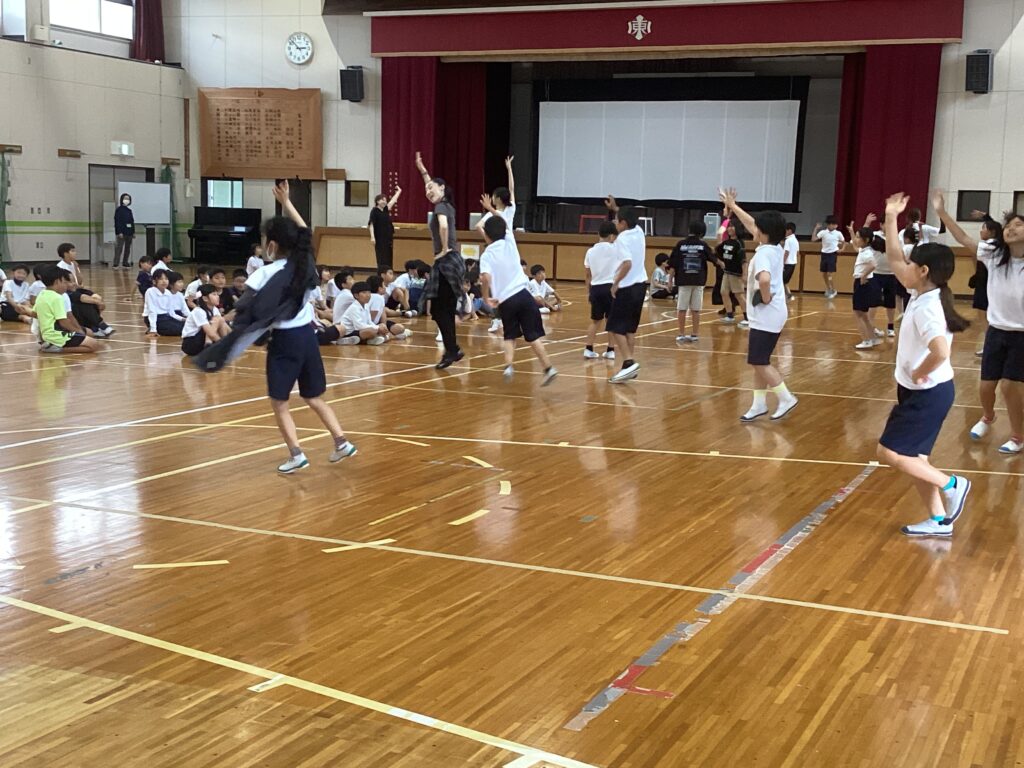

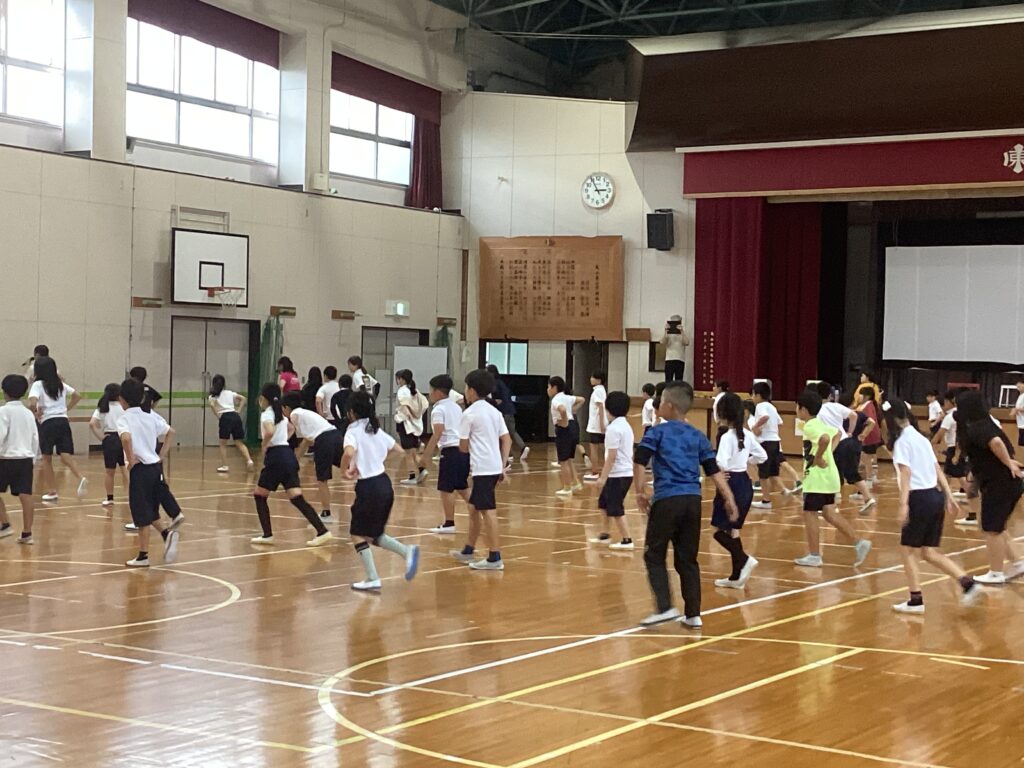

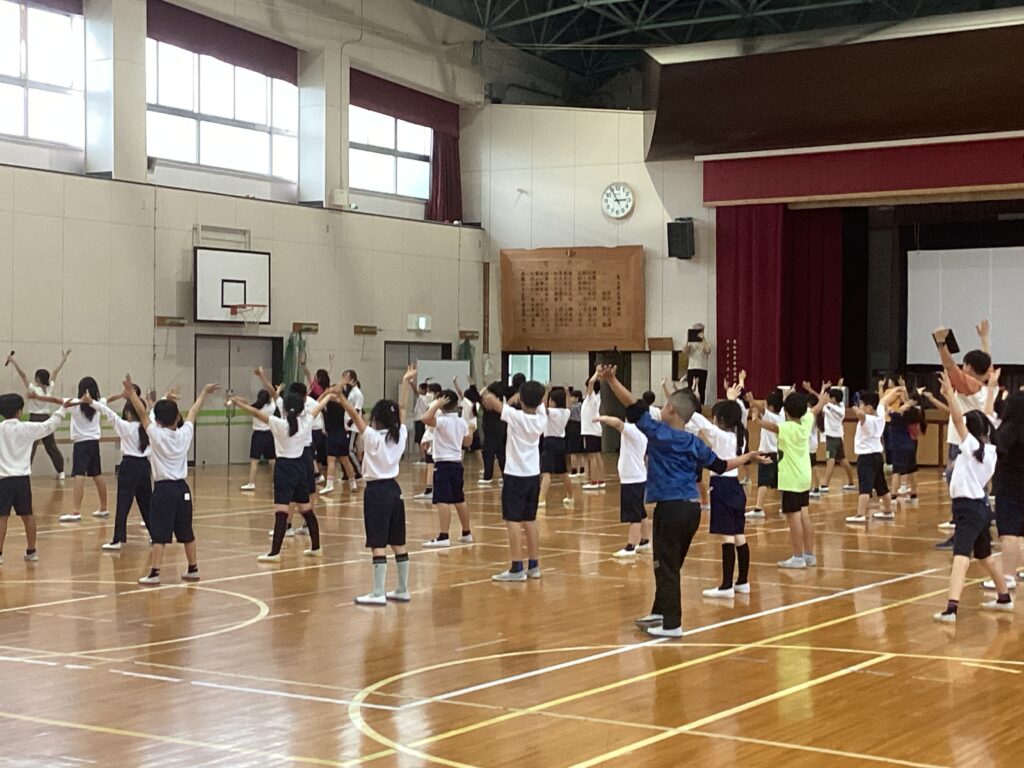

10日(火)、アウトリーチ活動として、亀山市文化大使の小嶋先生をはじめ、4人の先生方をお迎えし、4年生を対象にミュージカルダンスを教えていただきました。

まずは、基本となる腹式呼吸の練習から。次いで、発声練習を経て、ダンスを中心に、「ここはみんなが声を出そう」と、踊って歌うことを学びました。題材は、『アラジン』のジニーの曲です。

クラスごとの発表の前には、「ひげを描きたい人!」という呼びかけがありました。男女関係なく希望者が集まり、嬉しそうにひげを描いてもらいました。そのまま下校した子については、家族がびっくりすることになったのではないでしょうか。

最後は、全員で踊りました。声をそろえて「ワハハ!」と声を出すところなど、ノリノリで踊れていましたね。この調子で道をきわめれば、将来はミュージカル・スター、あるいはねずみのキャラクターの王国で、キャストとして活躍できるかもしれませんよ!

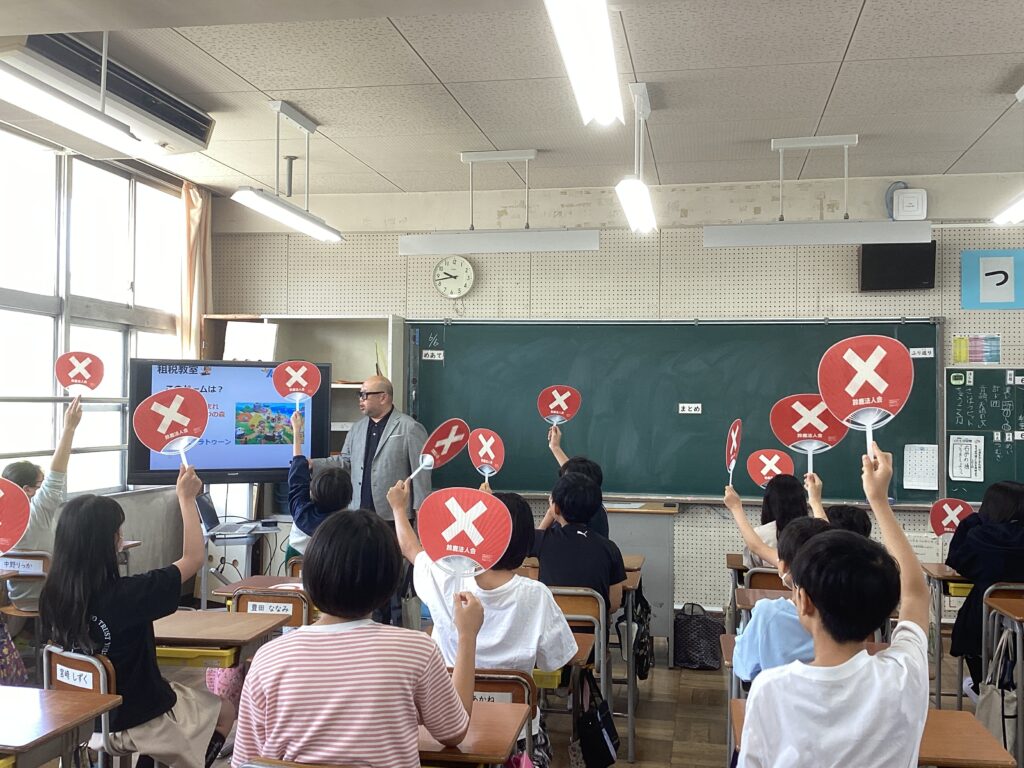

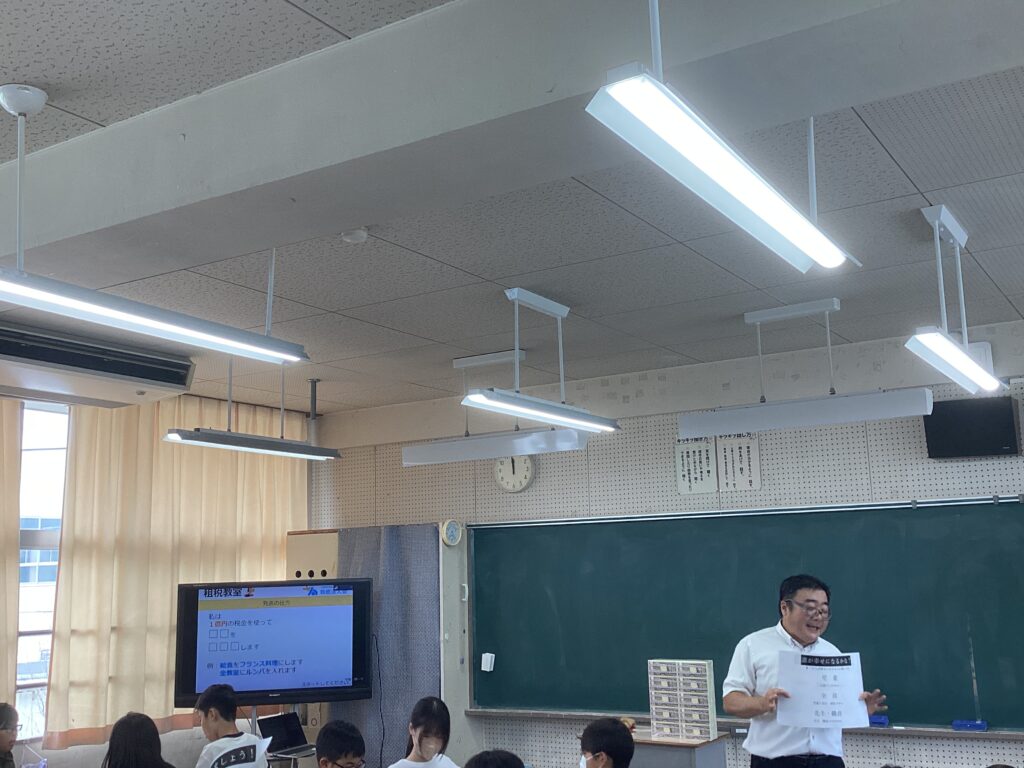

先週末の6日(金)、ゲスト・ティーチャーにお越しいただき、6年生を対象とした租税教室がおこなわれました。

税に関する〇×クイズや、1億円の現金のサンプルをもとに、「1億円で亀山東小学校をどう変えるか」を話し合って発表するうちに、自然に税に関する知識が身についていきました。

1億円をつかった亀山東小学校改造案について、子どもたちは真剣に取り組み、さまざまなアイディアを出していました。「全校児童をバスで送迎する」「学校にフードコートをつくる」「校舎の窓を強化ガラスにする」などなど。なかには、「校舎の隣にUSJみたいな遊園地をつくる」みたいな奇抜なものもあって、楽しかったです。私が書いた「ドッグランをつくる」に賛成してくれた子もいました。「校長秘書にアイドルをやとう」は笑われただけでしたが。

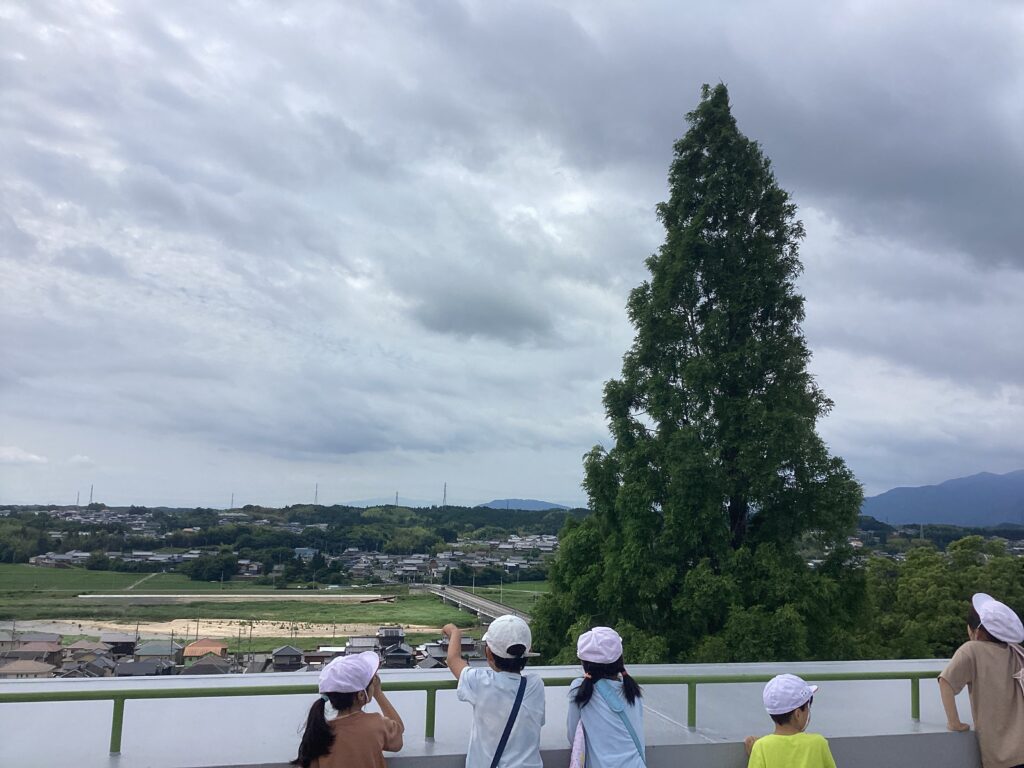

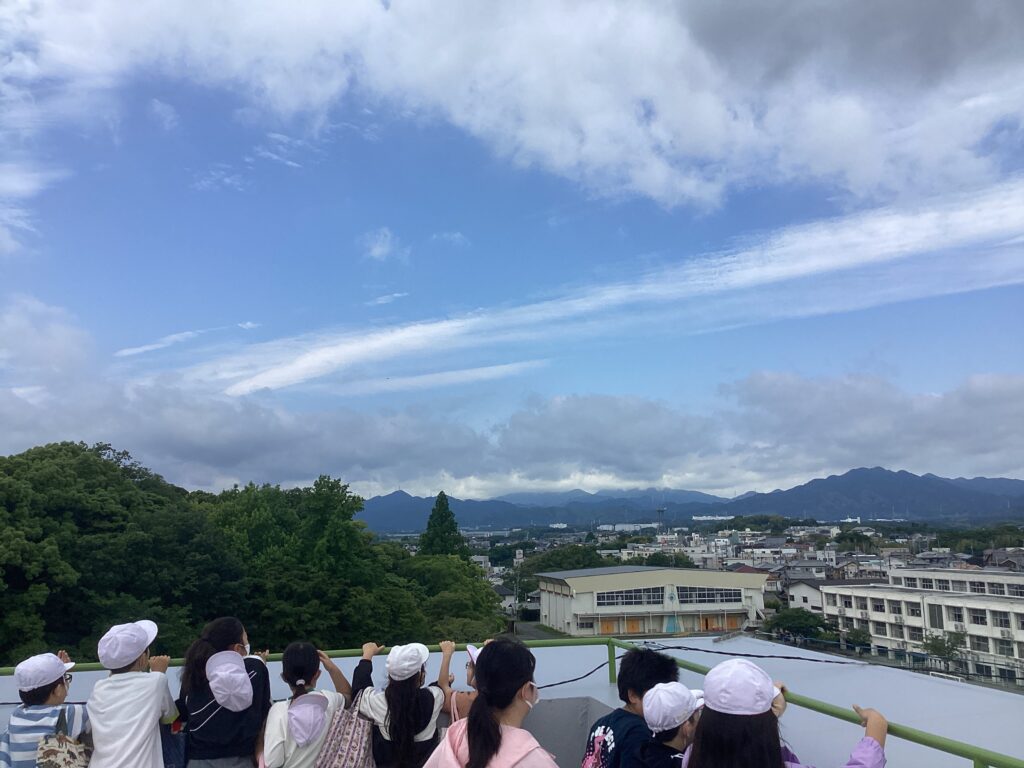

昨日4日(水)、本校3年生は亀山高校さんにお邪魔し、屋上から市内を見渡す学習に取り組みました。

幸い、暑すぎもせず、心地よい風も吹いて、ちょうどよい天候のなかで行かせていただくことができました。

子どもたちは、「駅前の図書館が見える!」「東小の屋上だ!」などと指をさしながら歓声をあげていました。「あれ、餃子のお店だ!」と喜んでいた子は、よくお店に連れていってもらうのでしょうか。

地上へおりてきてから、高校の教頭先生に、「富士山、見えた子いる?」と尋ねられ、手を挙げていた児童もいましたが、残念ながら、富士山が見えるのは、冬の空気がよく澄んだ日だけだそうです。今の時期、伊勢湾までは見えるとのことでした。

校長からも、「本町ひだまり公園見えた?」「自分の家が見えた子は?」などと質問したところ、たくさんの子が挙手していました。

亀山高校の皆さま、貴重な機会をいただき、ありがとうございました。

見えた風景をもとにして、市内についての学習を進めていきます。

5月29日(木)~6月4日(水)まで、「Kameyama Sports Week」が設定されていました。

亀山東小学校では、日頃から「安全に身体を動かそう」を呼びかけていますが、この時期、特に重視しています。

スポーツ・デイの練習、本番でのけが防止、体力テストでの運動能力の把握、プール水泳が始まることの水の事故防止、雨が続くため、晴れ間にしっかり身体を動かすこと、気温も湿度も上昇するなかで、水分補給や休憩をいれることの大切さ……どれも、おろそかにはできません。

これからも、安全にじゅうぶん留意したうえで、しっかり身体を動かすことを呼びかけていくとともに、自分自身で安全配慮ができる児童の育成を目指します。

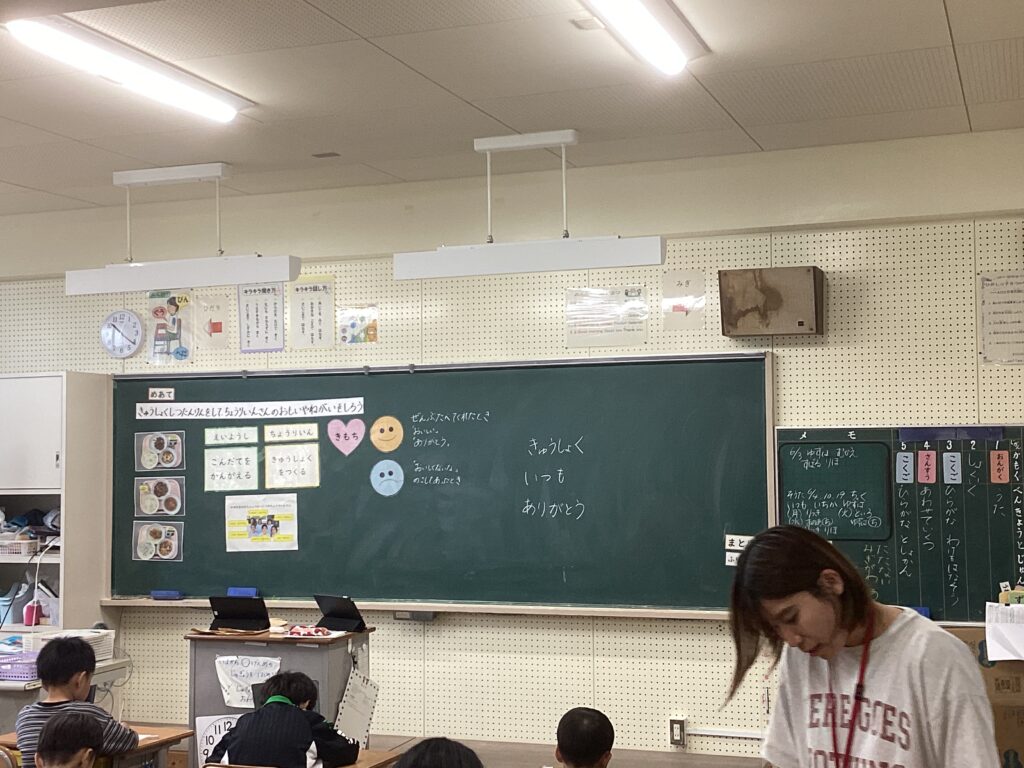

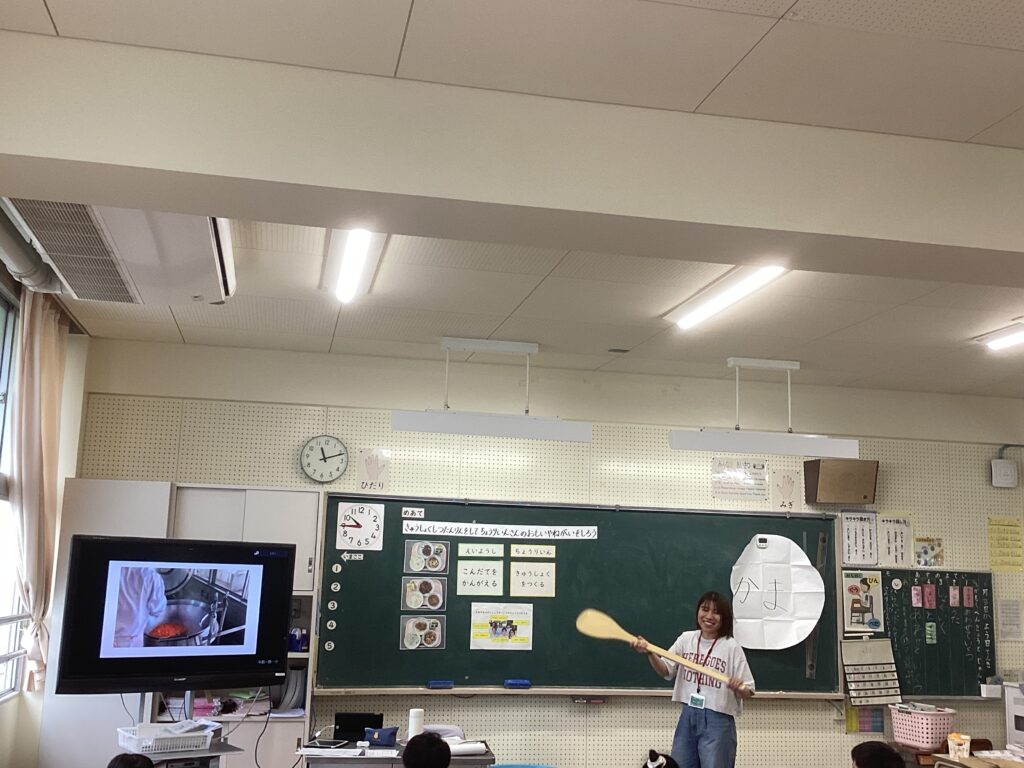

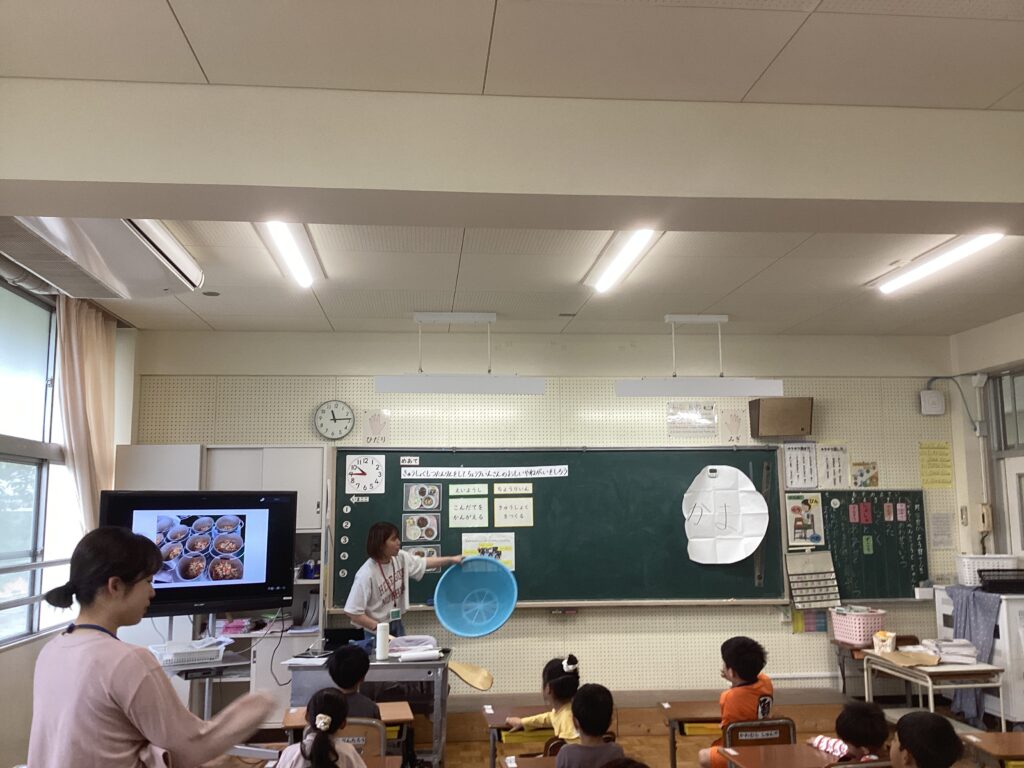

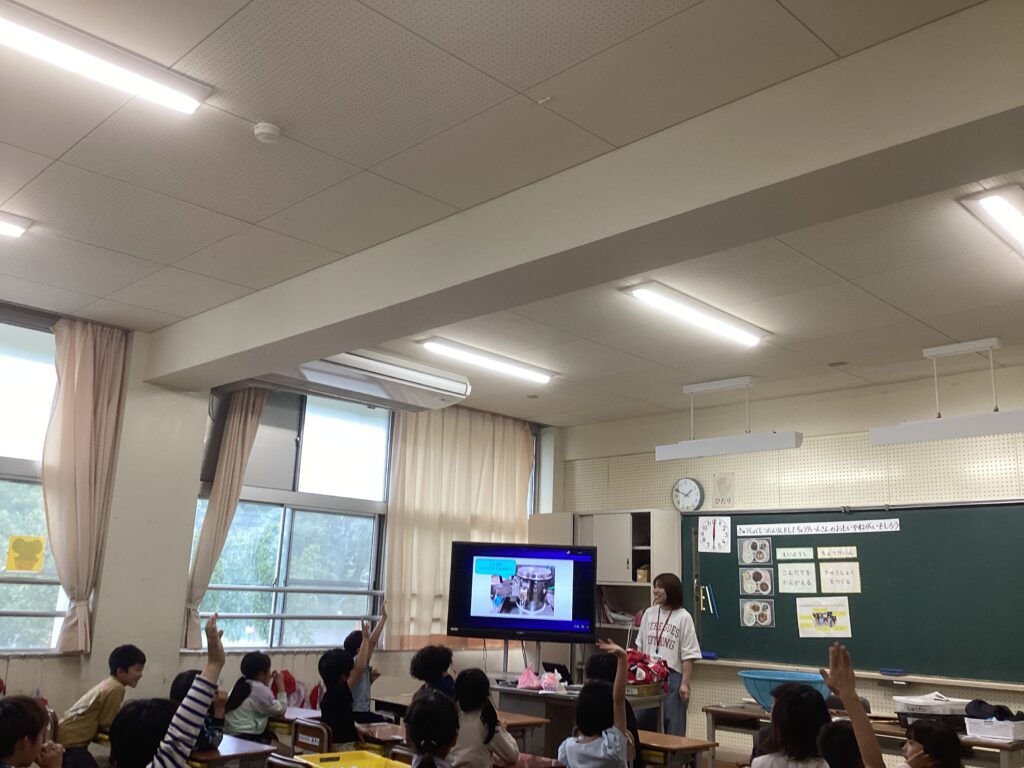

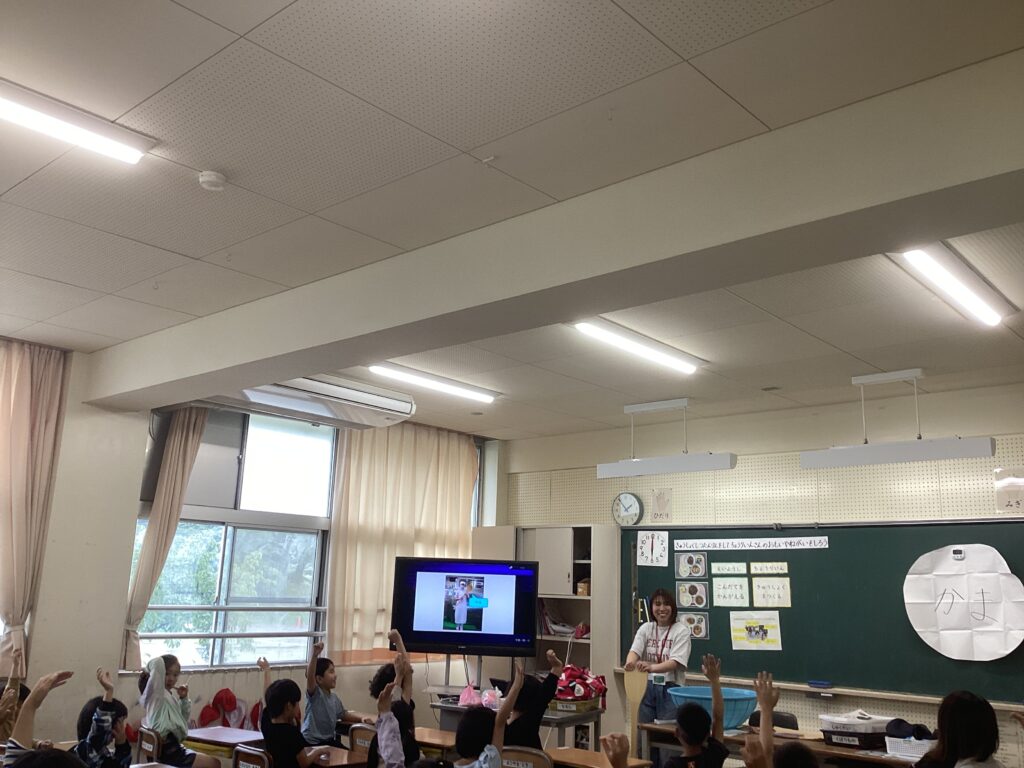

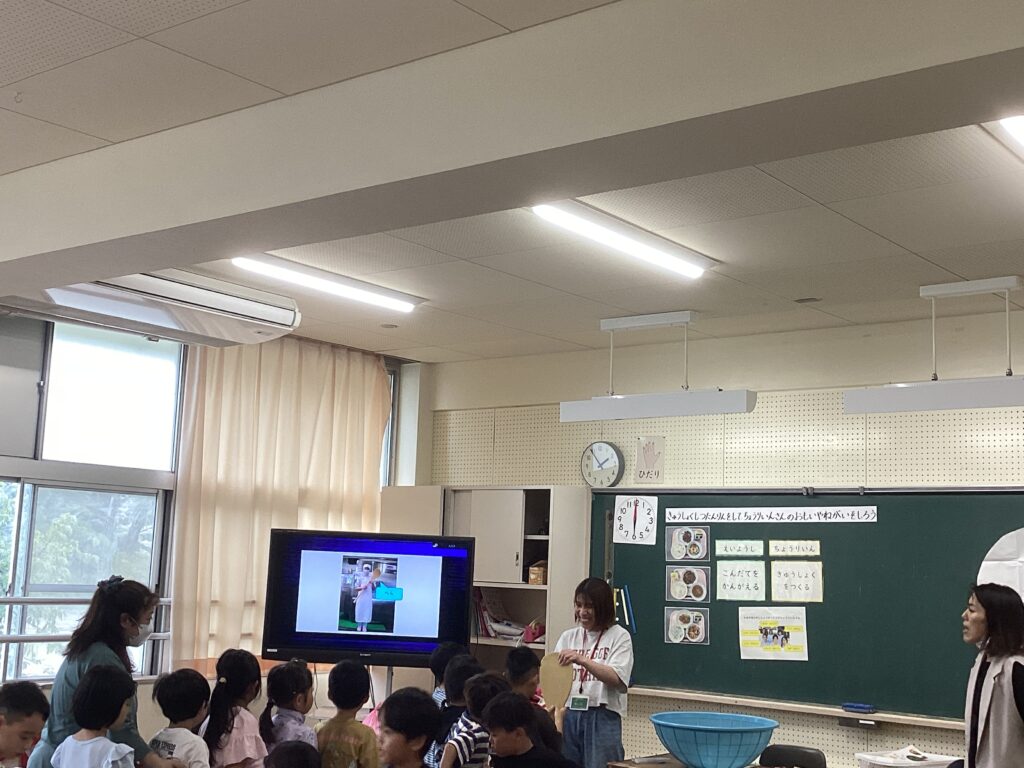

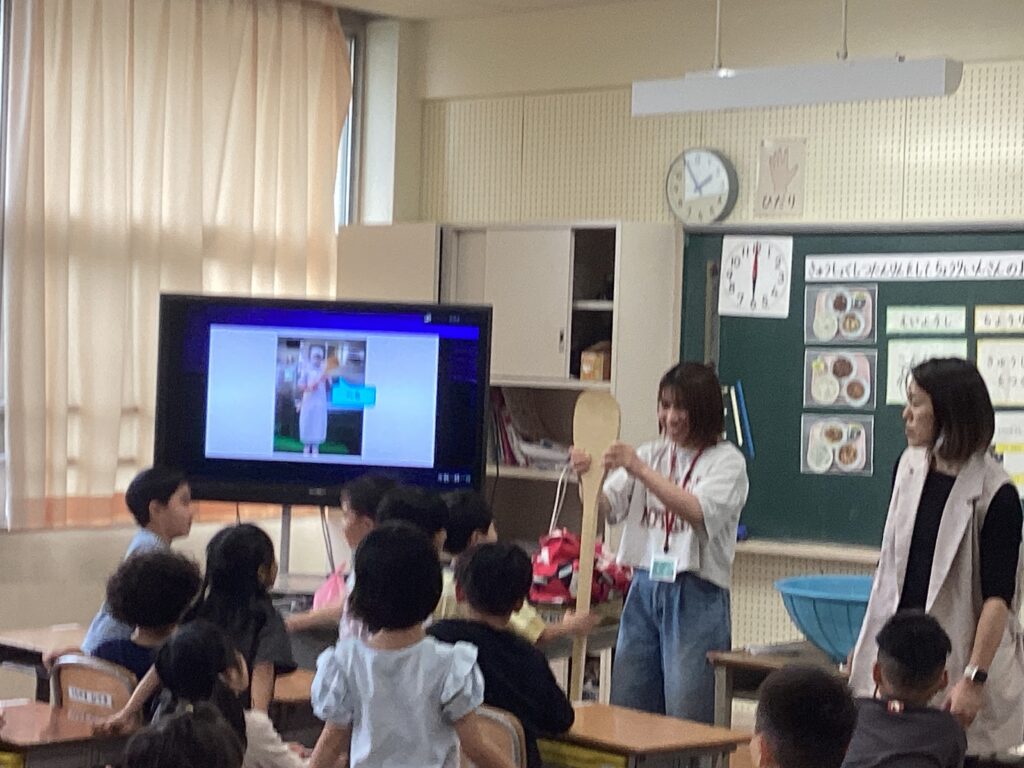

今日、1年生のそれぞれのクラスで、食育の授業がありました。

調理員さんの1日の仕事を知った子どもたちは、「(食材を入れる作業が)重そう!無理!」「野菜は3回、洗うの?」「お皿、1000枚のも!」など、驚きの連続のようで、良いリアクションをみせてくれました。

また、給食調理の際に実際に使っている道具の大きさにびっくりしながら、「持ってみよう」と体験していました。

そして、調理員さんが「うれしいとき」「かなしいとき」を知ったうえで、調理員さんにお手紙を書く取り組みを進めました。

「いつもおいしいきゅうしょくをつくってくれてありがとう」など、たどたどしいながら気もちのこもったお手紙を書いていました。

これからも、残さずに食べられるよう、(できる範囲で)がんばろうね!

※校長としても、今日の「手づくりいちごジャム」や「具だくさん豆乳スープ」などを、いつも以上にじっくり味わっていただきました。

本日、本校職員を対象とした救急救命講習をおこないました。

消防本部の方にお越しいただき、胸骨圧迫や人工呼吸、AEDの使用などについて学び、練習しました。

今回身につけたことを、実践する場がないほうが良いのですが、いざというときに、自信をもって対応するためには、重要な研修です。

たとえば、AEDで電流を流す際、倒れている人に家族がすがりつくような場面があるから、感電させないように引き離す必要がある、というあたりは実にリアルなお話でした。

私のよく知る教員も、部活動の試合中に心臓が止まりましたが、周囲の人がAEDを使ったことで、再び鼓動が始まりました。

今、119番通報をしてから救急車が到着するまで、平均9分かかるそうです。3分以内に胸骨圧迫などの蘇生法を実行すれば助かる可能性が50%あるけれど、3分を超えてしまうと、10%に下がってしまうそうです。救急隊にばかり頼ってはいられないということですね。

また、よく訪れる施設などでは、日頃から、AEDの場所をおぼえておくと良いですね。

今日は、そういうお話はありませんでしたが、以前うかがったお話で、「救急車を呼んでください」と言っても、とっさに119番がでてこないこともあるそうで、やはり、「あなた、119番通報をお願いします」と、名指しで、番号を含めて告げるべきだということがありました。

救急の現場では、だれもがパニックになりがちですから、冷静さと具体的指示が命を救うということだと思います。

これから始まるプール水泳が、安全なものとなるよう、準備運動等からしっかりと注意すべきだと、あらためて考えます。保護者の皆さまも、お子様が体調不良であったり睡眠不足等であったりした場合、無理に入水させないよう、ご協力をお願いします。

PTA奉仕作業とアップする順序が逆になってしまいましたが、5月30日(金)の午後に、6年生によるプール清掃を実施しました。

例年、6年生が児童の代表として、これから始まるプール水泳のために清掃活動をしてくれるのですが、今年度も、ほんとうに一所懸命、清掃作業をしてくれました。

とくに、泥をすくって集め、外へ捨てにいく作業などは、なかなかの重労働です。でも、6年生のみんなは、協力しあって成し遂げてくれました。

もちろん、プールサイドやシャワー周り、更衣室などの担当をしてくれた子たちも、互いに声をかけあってがんばる姿を見せてくれました。

1~5年生のみなさん、6年生に感謝して、プール水泳を楽しみましょう!

おととい5月31日(土)、第1回PTA奉仕作業が実施されました。

当初は雨の予報でしたが、天気予報は良い方向へどんどん変わっていき、無事に決行されました。

プール周りや陰涼寺山、運動場側溝、地階や学級畑、校門周辺と、さまざまな場所で時間いっぱい、作業していただきました。

軽トラックを出していただいた方、「軽」じゃないトラックを出していただいた方のおかげで、草や枝木などの運びだしもスムースにできました。

10分ほど早くスタートし、早めに終了するという、ベストな状態で作業をしていただけました。

保護者の皆さんと一緒にやってきた児童たちも、大活躍でした。

これで、プール水泳は気もちよく開始できますし、子どもたちが安全に学校生活を送ることができます。

ほんとうに、ありがとうございました。