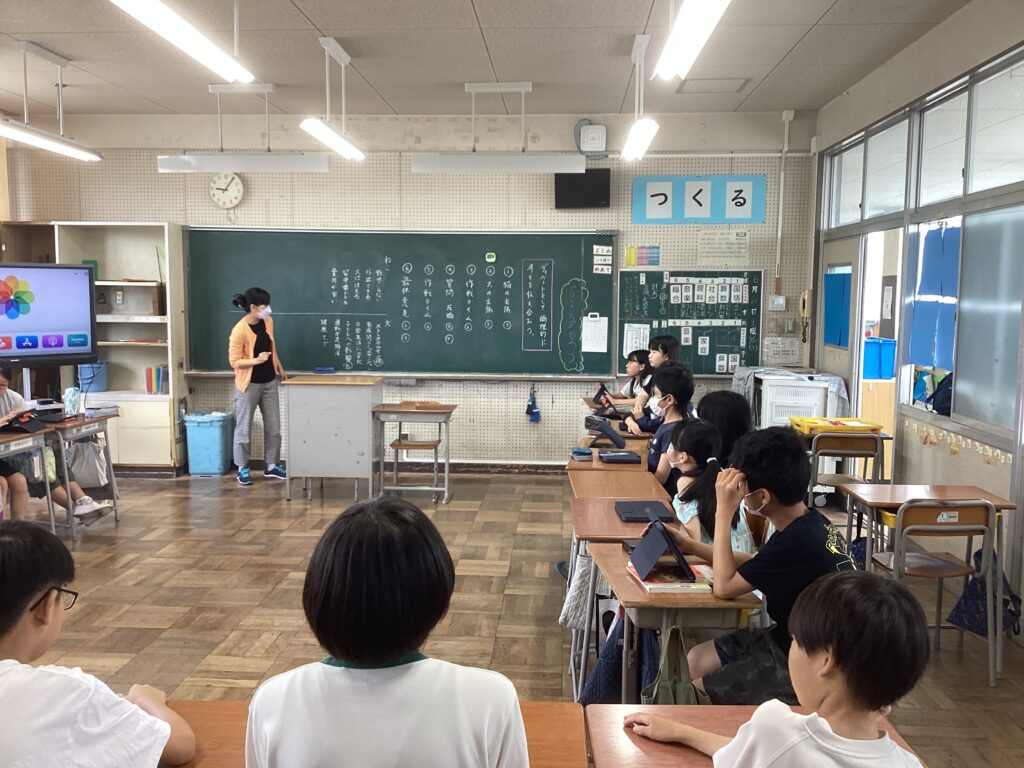

7月8日(火)、民生委員・児童委員さんにお越しいただき、学習する場をもちました。対象は、6年生です。

紙芝居やDVDで民生委員さんの活動などについてご紹介いただきました。

けっして堅苦しいものではなく、クイズを交えての学習でしたので、子どもたちも興味をもって臨むことができました。

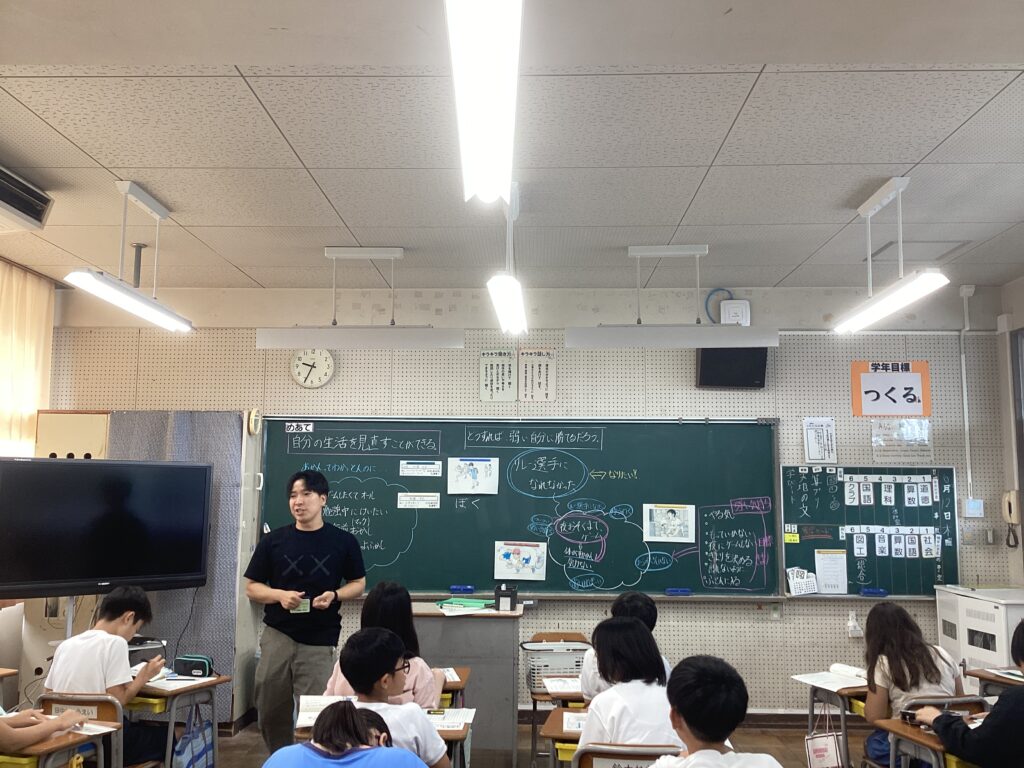

「民生委員とプロ野球選手、どちらが先にうまれた?」「民生委員の活動は、なに県で始まった?」「民生委員は、給料をもらっている?」など、子どもたちはDVDで知った知識をもとに、しっかりと答えていました。

最後には、各地区を担当する民生委員・児童委員さんのご紹介があったので、より身近に感じられたのではないでしょうか。

なかには、「将来、民生委員をやってくれる?」と問われ、元気に「やる!」と返事をする子もいました。

この授業を終えて、すぐになにかが変わるわけではないかもしれませんが、折にふれ、民生委員さんの「縁の下の力持ち」的な活躍を思い出してほしいと思います。