ときどき、「先生は、夏休みには何をしているの?」と尋ねられます。実は、昨日の朝も、保護者のかたに訊かれました。

ひと言では答えられませんが、さまざまなことをしています。会議や出張もたくさんありますが、特筆すべきは、研修です。

研修にもいろいろな種類があります。経験年数や仕事内容によって、受けなければならないと定められている研修もあります。他校の先生とともに学ぶ研修もあります。校内で実施する研修もありますし、届け出をし、認可を受けて実施する自主的な研修もあります。

経験年数による研修の一環として、施設や一般企業などで働き、社会体験を通して学ぶ研修があります。亀山東小学校では、この夏、ふたりの職員が、「亀山市立図書館」様と和菓子専門店「生甘堂」様で、それぞれ勤労体験をさせていただきました。 下の写真は、ある先生が、「生甘堂」様で修業の成果として作らせていただいた和菓子です。さて、どの先生かわかりますか?

校内の研修では、1学期の「全国学力・学習状況調査」や「みえスタディチェック」の結果分析をし、亀山東小の強み・弱みから、2学期以降の授業改善に繋げていく研修をもちました。そんななかで、ひとつ顕著なものが、「漢字」です。

おとな社会でも、スマートフォンやPCの普及で、手書きの文字を書く機会はずいぶん減っていると実感します。私は、漢字は「使って」「書いて」定着するものだと考えていますし、使わないと、書かないと忘れてしまうのではないかと懸念します。

子どもたちも同様で、漢字を習っても、書かないと、定着しないのではないでしょうか。だからこそ、子どもたちに漢字を定着させようと思ったら、時間割の予定を書いたり、各教科のふりかえりを書いたり、ゲストティーチャーの授業の感想を書いたり、さまざまな場面において、「習った漢字は使う」ということを徹底させなければならないと考えました。

また、漢字を習う際には、正しい書き順で書くことのほか、漢字の成り立ちや意味をきちんと学び、それぞれの漢字と丁寧に向き合っていくことを大切にしていきます。

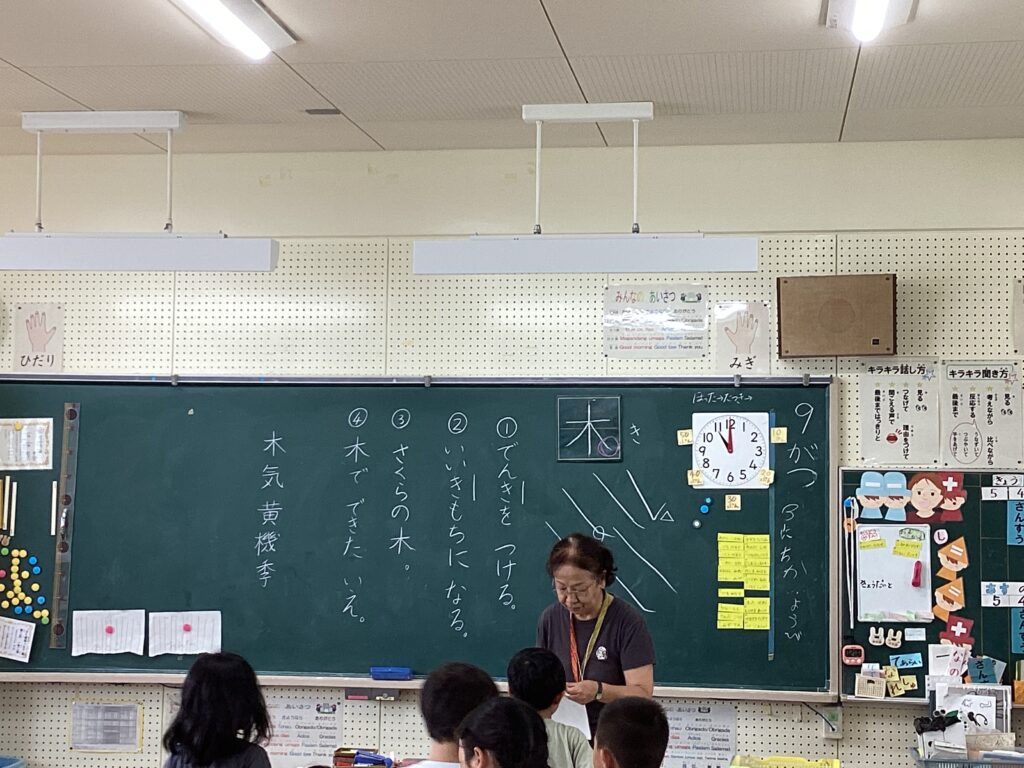

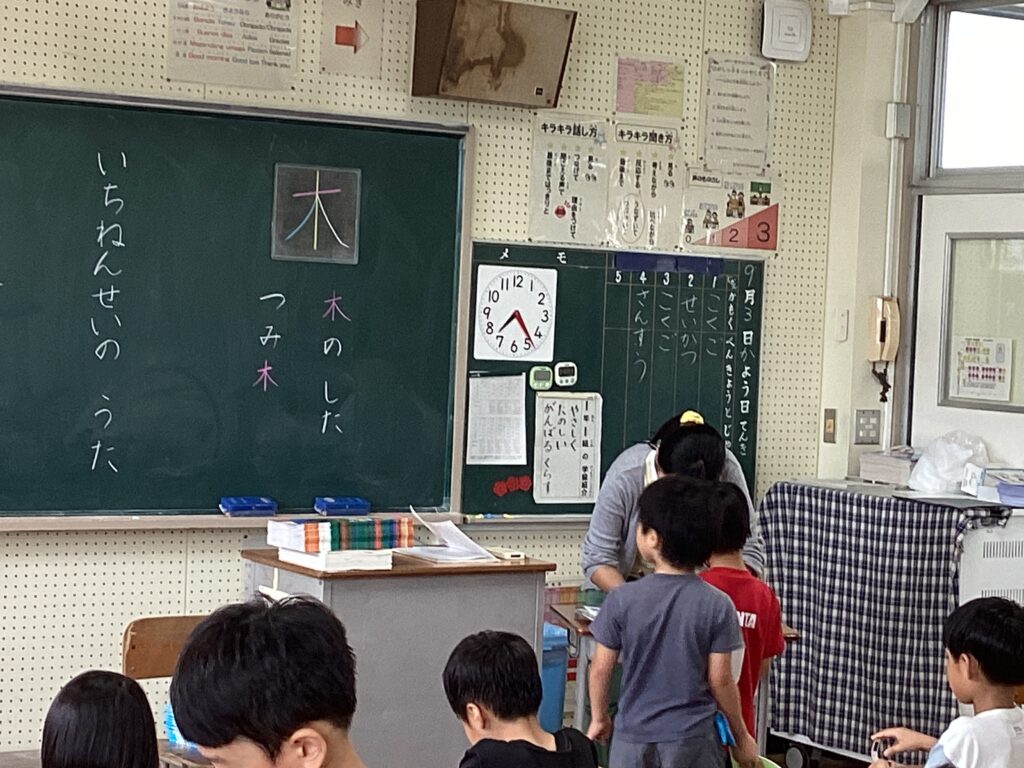

写真は、今日の1年生の黒板です。1年生にとって、漢字の学習はスタートラインの段階ですが、だからこそ、子どもたちには、興味をもって学んでほしいと願います。

9月5日(木)~12日(水)は、第2回Kameyama Study Weekです。本校では、上に書いたことから、漢字の定着のための学習に取り組みます。

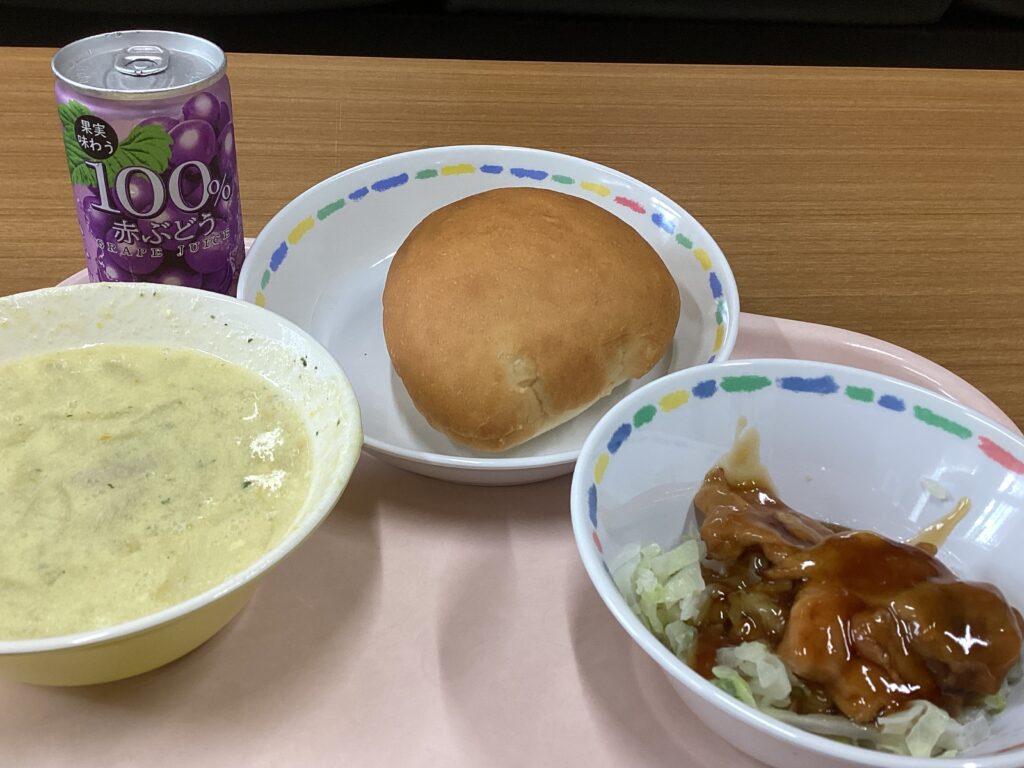

さて、上の写真は、本日、2学期最初の給食です。てりやきチキンとキャベツのソテーをパンにはさみ、てりやきチキンバーガーとなります。それをかぼちゃの豆乳スープと一緒にいただくのですが、「あれ?ぶどうジュース?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。災害時の備蓄食料や飲料には賞味期限がありますから、こうして、食べながら入れ替えていくことが必要です。ローリングストックとも呼ばれるそうです。昨日の記事の「防災週間」ですので、こうした給食の献立には、重要な意味があります。

さて、昨日の記事のとおり、校長は現在、肋骨の骨折治療中です。始業式でも話したため、朝からたくさんの子たちに、「だいじょうぶ?」「安静にしてください」などと、声をかけてもらいました。うちの愛犬も、ふだんは散歩が大好きなのに、昨夜は頑として門を出ようとせず、ボールをくわえて「庭で遊ぼう」と誘ってきました。彼なりに、私のけがのことを心配し、散歩を我慢してくれているのでしょう。

校長は今日も、やさしい子どもたちと愛犬に支えられて生きています。