昨日、花いっぱい活動を行いました。今年度から地域の方に学校ボランティアとして多く参加していただいています。今回の花いっぱい活動では、地域の方に種まきの準備を手伝ってもらったり、種まきのコツなどを教えていただいたりしました。そして、子どもたちと地域の方と一緒に種まきをしました。サルビアやマリーゴールド、ニチニチソウ、メランポジュームがたくさん発芽するようにこれから水やりなどの世話を行っていきます。

昨日、花いっぱい活動を行いました。今年度から地域の方に学校ボランティアとして多く参加していただいています。今回の花いっぱい活動では、地域の方に種まきの準備を手伝ってもらったり、種まきのコツなどを教えていただいたりしました。そして、子どもたちと地域の方と一緒に種まきをしました。サルビアやマリーゴールド、ニチニチソウ、メランポジュームがたくさん発芽するようにこれから水やりなどの世話を行っていきます。

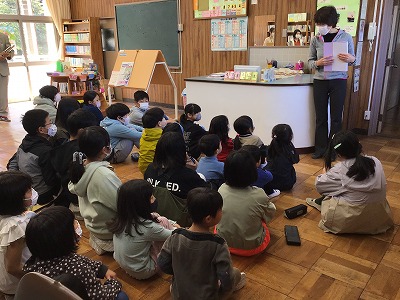

4月21日に今年度初めての授業参観が行われました。1年生は、はさみやのり、色塗りの仕方を学習して自分だけの素敵なこいのぼりを作りました。2・3年生は、学活で体験を通して言葉の大切さについて考えました。5・6年生は、道徳で「まどさんからの手紙」を学習し、様々なことに挑戦できる小学生のこの時期に自分が挑戦してみたいことを考えることで、1年間の希望につながるものとなりました。少し緊張気味の子どももいましたが、学校での子どもたちの様子をお家の方にしっかりと見ていただくことができました。

4月6日に始業式、7日に入学式を行い、全校児童32名で令和5年度がスタートしました。「豊かな自然、歴史、文化などに恵まれた加太の豊かな地域資源を活かしたふるさと学習」「複式学級やたてわり班活動等による異学年交流活動」など、今年度も加太小学校ならではの特色ある学校づくりを大切にしながら、子どもたちが心身ともに健やかに成長していけるよう、教育活動を進めてまいりたいと思います。今年度も、ご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

令和4年度学校だより最終号です。保護者の皆様、地域の皆様、学校関係者の皆様、大変お世話になりました。ありがとうございました。

見出しの件につきまして、別添のとおり文部科学省より文書が届きましたので、掲載します。

今日は、1~5年生みんなで大掃除を行いました。自分たちの教室だけでなく、複式教室やトイレ、手洗い場、廊下、階段、児童玄関など多くの場所を掃除しなければなりません。少人数ですが、みんなで手分けをしながらすみずみまで一生懸命に掃除をしました。

プランターのチューリップの芽がだんだんと大きくなって、花開く準備が着々とできているのを感じます。冬の寒さに耐えて小さな球根から芽が出てくる自然の神秘に感動します。

本日無事に6年生4名が加太小学校を巣立っていきました。3年間のコロナ禍で地域や保護者の方々に支えられながら、学校生活や教育活動を行ってきました。少ない人数ですが、それぞれの持ち味を発揮しながら、最高学年として模範となる活動をしっかりとやり遂げてくれました。

卒業証書授与式は来賓の人数を制限した縮小開催でしたが、式歌や呼びかけなど全校児童が1つになった大変心の温まる素晴らしい卒業式でした。今まで卒業生に対し、陰ひなたになってお力添えをいただいたすべての学校関係者の皆様、地域の皆様にこの場をお借りして厚く御礼申し上げます。ありがとうございました。

5年生理科では、電磁石の仕組みを使った自動車のおもちゃでレースをしました。電流の流れているコイルは、鉄心を磁化するはたらきがあり、電流の向きが変わると、電磁石の極が変わることを学習しました。また電磁石の磁力を大きくするためには、電流を大きくする、コイルの巻き数を増やすことも学習しました。その原理を使って、おもちゃの車のタイムレースをしました。

もちろんレースの規定や計測方法も話し合って決めました。出来合いのものではなく、自分が作った車なので、熱の入れようが違います。走るおもちゃに向かって、声援が飛び交いました。理科のまとめにふさわしい楽しいレースとなりました。

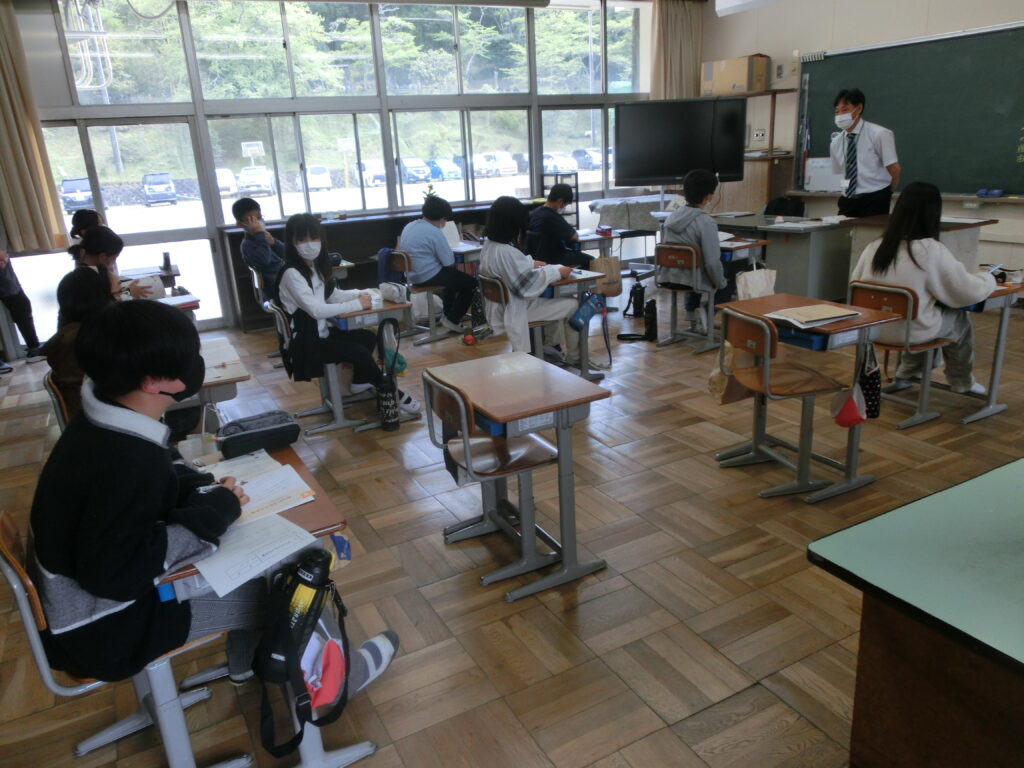

小学校から中学校への進学で、子どもたちは三つの大きな環境の変化に遭遇します。まずは、①大きな校舎、広い運動場などに移ることによる物的な環境変化、②新しい先生、新しい友だちなどに出会う人的環境変化、③新しい規則、雰囲気などのなかに入っていく社会文化的変化です。また、小学校の学級担任制から教科担任制への移行も子どもたちには大きな段差となります。そこで関中学校校区では小中連携事業の取り組みとして、計画的に中学校の先生に来てもらう出前授業を来春入学する6年生向けに行っています。

3月14日の3限目に関中学校の先生にお越しいただき、実際に体育の授業をしてもらいました。さすが体育の専門家ですので、見本となる身のこなしも軽やかで指示も的確でスピード感があります。体験した競技は「アルティメット」です。子どもたちも初めての競技へのワクワク感から授業の魅力にすぐ引き込まれ、存分に授業を楽しみました。また授業後は質問に答えてもらう場を設けてもらい、子どもたちも中学校生活に向けてもっていた不安が、少しづつ解消され、安心したようでした。