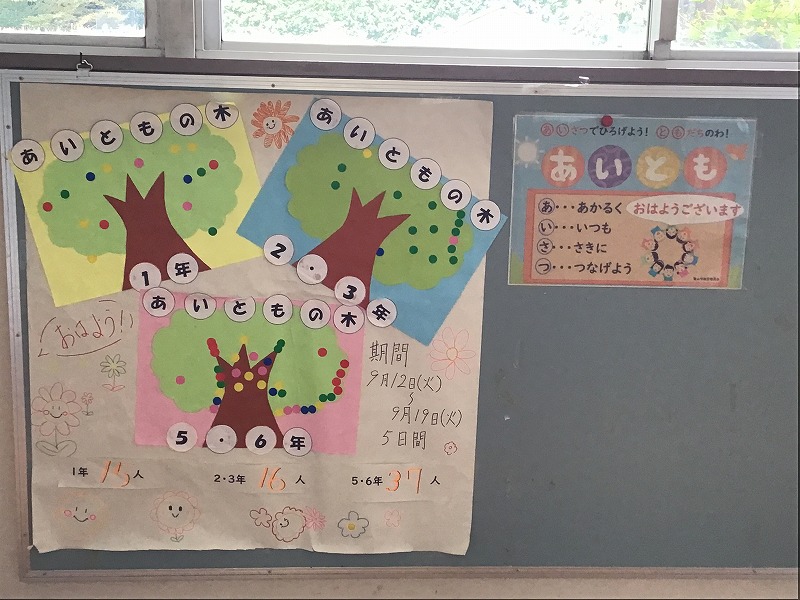

1学期に引き続き、2学期も自分から進んで挨拶する習慣を身に付け、周りの人とのコミュニケーションの向上を図ろうと、「あいさつでひろげよう!ともだちのわ!『あいとも運動』」を行いました。子どもたちは、1学期の取組を振り返り、「自分から挨拶をしたり、言葉のキャッチボールをしたりしていこう」「地域の方や毎日お世話になっているバスの運転手さんに挨拶をしていこう」「1日、25人以上をめざそう」と自分たちで取組方法を考え、実践しました。これからも挨拶や温かい言葉のキャッチボールが自然にできるように継続して取組を進めていきます。