今回の花いっぱい活動は、学校花壇に咲いているマリーゴールドやサルビアなどを抜く作業とパンジーやナデシコなどの小さな苗をポットに植え替える作業です。一つずつポットに植え替える作業は大変でしたが、優しく丁寧に作業を進めました。そして、肥料を3粒ずつポットに入れました。これから毎日水やりをしながら大きな苗になるように育てていきます。

今回の花いっぱい活動は、学校花壇に咲いているマリーゴールドやサルビアなどを抜く作業とパンジーやナデシコなどの小さな苗をポットに植え替える作業です。一つずつポットに植え替える作業は大変でしたが、優しく丁寧に作業を進めました。そして、肥料を3粒ずつポットに入れました。これから毎日水やりをしながら大きな苗になるように育てていきます。

今日から、全校で業間に行うかけあし運動が始まりました。運動場のトラックを5分間歩かずに走りきること、記録を少しずつ伸ばしていくことを目標にして取り組みます。このかけあし運動を継続して行うことで、粘り強く取り組もうとする姿勢や態度を養うとともに健康的な体づくりや児童相互の励まし合い、関わり合いを高めていきます。

近年、偏った栄養摂取、朝食欠食など食生活の乱れや肥満・痩身傾向など、子どもたちの健康を取り巻く問題が深刻化していると言われています。

こうした問題を解決する重要な役割を果たすのが食育です。平成17年に食育基本法が、平成18年に食育推進基本計画が制定され、子どもたちが食に関する正しい知識と望ましい食習慣を身に付けることができるよう、学校においても積極的に食育に取り組んでいくことが重要となっています。

食育では、①食べ物を大事にする感謝の心、②好き嫌いしないで栄養バランスよく食べること、③食事のマナーなどの社会性、④食事の重要性や心身の健康、⑤安全や品質など食品を選択する能力、⑥地域の産物や歴史など食文化の理解などを学習します。

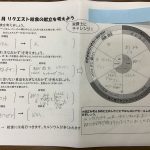

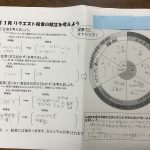

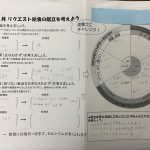

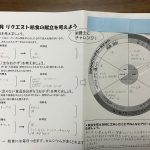

以上のようなことをふまえ、加太小学校では栄養教諭による食育授業を行っています。今日は3・4限目に6年生に食育の授業を行いました。今日の授業では、栄養のバランスを考えることや、旬のものを取り入れることなど、様々な給食の献立の工夫を教えていただきました。その後、自分たちで、ご飯に合う主菜、副菜を考えリクエスト給食の献立を作りました。この献立については、自分が考えた献立の工夫点やみんなにアピールしたいことを全校に伝え、投票で献立を決めていきます。そして、関中校区の小中学校の学校給食で提供されます。この中からどの献立が選ばれるのか楽しみです。

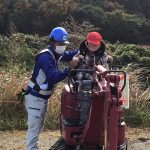

1年生児童7名が松岡建設(株)様による「働く車体験乗車会」に行きました。今回の校外学習の目的は、実際に働く車に乗車体験をすることで、その車がどんな仕事をするための自動車なのか、そのためにどんなつくりになっているのかについて見て学習することです。体験会場には、パトロールカーや道路パトロール車、凍結防止剤散布車、バックホウ、モーターグレーダー、重機回送車、高所作業車が並んでおり、運転席に座ったり、バックホウを動かしたりするなど多くの体験をさせていただきました。児童たちはいろいろな働く車を見るだけではなく、実際に乗せてもらい、大興奮でした。この後、国語教材「じどう車くらべ」や今日の働く車体験乗車会で学習したことをもとに、説明する文章を書いてじどう車ずかんをつくります。

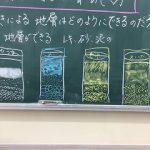

理科で「大地のつくりと変化」を学習している6年生が「水のはたらきによる地層のでき方の実験」をしました。水のはたらきでできた地層のできかたを考え,水槽に土を流しこむ模擬実験を通して調べることがねらいです。実験の手順はペットボトルを準備し、①グランドの砂,小石混じりの土を集めます。② ①に水を入れ、ふたをしてよく振って混ぜた後,観察します。③振った数分後には、重い小石や砂が沈んでいるのが⾒えます。細かい粒である粘土はまだ水中に浮遊している状態が観察できます。④ しばらくたってから(にごりがとれたら)層ができているか観察します。児童は実験の予想を立てた後、この①~④の工程をタブレットのタイムラプス機能を使って撮影し、記録及び観察活動を行いました。

児童からは、「水のはたらきによって運搬されたレキ、砂、どろは粒の大きさによって分かれて、水底に堆積することが観察できて面白かった。」「タイムラプス機能を使うとテレビの番組のように自分でも撮影できるので、他の活動でも試してみたい。」という意見がありました。

今日、亀山市文化会館で小中音楽会が開催され、本校は、全学年が出場し「キセキ」を合唱しました。最初の頃、子どもたちは、うまく音程やリズムがとれなかったり、クラッピングがあわなかったりして苦労していました。しかし、毎日少しずつ練習を重ねてきました。全校練習に入ったころには、5・6年生が「この部分の音程が少しあっていないなあ。」「この出だしの音が弱いんじゃない。」「練習したらあってきたよ。」などと、他学年の歌声を聞きながら気づいたことを伝え合い、みんなで合唱を作り上げてきました。今日は、この練習の成果をステージ上でしっかりと出し切ることができました。みんなが一生懸命に歌う姿は、とても素敵でした。次は、加太秋まつり~加太文化スポーツフェスティバル~で、保護者や地域の方に音楽発表をします。

6年生の理科では「大地のつくりと変化」の学習をしています。残念ながら加太小学校周辺には地層を観察することができる場所がないため、教科書やインターネットの写真、NHK for schoolを活用し、様々な地層の写真を見ることから、地層に興味・関心を持つように学習しています。

5年生の理科の授業を思い出し、地層がしま模様に見えるのは、川の流れによって1つ1つの層が、れき、砂、泥などのつぶの大きさの違う土や、色の違う土でできているためであることに関連付けていきます。また、地層の中には化石が含まれる場合があることや、火山灰でできた地層があることで、その成り立ちの違いについても学習していきます。

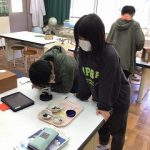

今回の授業では、身の回りにある砂と火山の噴火でできた火山灰の成り立ちが違うことに着目し、火山灰にはどのような特長があるのか、火山灰と砂を顕微鏡で観察しました。水で火山灰をよく洗ってペトリ皿に移した後、顕微鏡で観察するとともに、タブレットで撮影して、記録活動も行いました。児童からは、「火山灰には角ばっているものが多く、ガラスのように透明なものもあった。」「火山灰は水のないところでも降り積もることがあるし、火山や地震の活動は様々な土地の変化をもたらすことが分かった。」などの意見がありました。

亀山市歴史博物館の学芸員の方による出前授業を4年生で行いました。亀山市歴史博物館では展示はもちろんですが、子どもたちの学びがより深まるように、専門的な知識をもたれた学芸員さんが学校へ来て下さり、郷土に関する出前授業を行ってくれます。

今回の出前授業の内容は4年生の社会の「郷土の伝統・文化と先人たち」についてです。その中でも、「生田理左衛門」の一生をもとに鈴鹿川の治水工事について教えていただきました。今の鈴鹿川は、250年ほど前は、ゆるやかでまっすぐな川ではありませんでした。そのため、土砂がたまって沼地になったり、大雨が降ると堤防が壊れたりして被害を受けました。そのような鈴鹿川を機械のない時代に、生田理左衛門が先頭にたって治水工事をしました。このような話を聞いて子どもたちは、先人が様々な苦心や努力により当時の生活の向上に貢献したことを理解することができました。

今日の給食「さつまいもの味噌汁」には、加太小学校1・2年生が地域の人と一緒に苗を植えて育てたさつまいもが入っています。10月27日に芋ほりをしたさつまいもの中から17キロのさつまいもを給食センターへプレゼントしました。どのさつまいももとてもおいしそうなさつまいもで、大きなものは重さが1キログラム以上あります。さつまいもは、秋が旬の食べ物で、おなかをそうじする「食物せんい」が多く含まれています。給食センターでは、今日の味噌汁にさつまいもをたくさん入れて作ってくれました。さつまいもの甘さとホクホクした食感がとてもおいしかったです。

昨日、全学年で人権学習に関わった授業参観を行いました。1年生は、気持ちには、「楽しい」「うれしい」「いやだ」「ほっとした」などといろいろな気持ちがあることや人によって感じ方は違うことを学習しました。2年生は、自分も相手も気持ちの良い友だちとの関わり方をみんなで話し合いました。すぐに怒るのではなく、自分の気持ちを伝え優しい行動をすることに大切さについて学びました。4年生は、「人権」とは、自分らしく生きる権利であることを理解した後、3人グループでカードトーキングを行いました。グループで自分の考えや意見を話し合いながら、友だちをより深く知り、なぜ、友だちのことを深く知ることが必要なのかみんなで考えました。5・6年生は、安心して過ごせるルールとは何かについて考えるとともに、ルールは決めるだけでよいのかについて自分たちの行動を振り返りながら話し合いました。

また、授業参観後は、教育懇談会を行い、「子どものやる気を育てる関わり方~子どもたちに育てておきたいこと~」について三重県立看護大学の宮崎教授にご講演をいただきました。社会情勢が目まぐるしく変化する中で子どもたちを取り巻く学習環境が変化してきており、その結果として子どもの健全な育成の基盤となる睡眠時間、健康の食生活、家族のふれあいの時間の不足が問題になってきていることを教えていただきました。そして、ほめるときや叱るときのポイント、子どもの行為について肯定的にフィードバックしていくことの大切さも教えていただきました。子どもたちの心身の健康を最大限に配慮した学習環境を作り出していくためには、学校、家庭、地域がしっかりとつながり、子どもたちに関わっていくことが大切だと改めて認識した教育懇談会となりました。