「未分類」カテゴリーアーカイブ

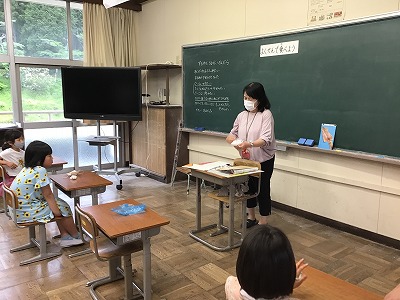

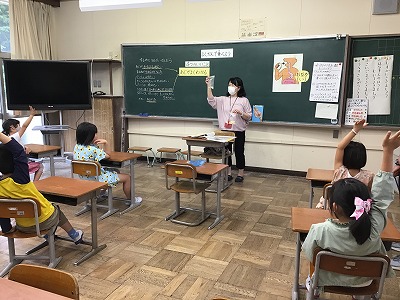

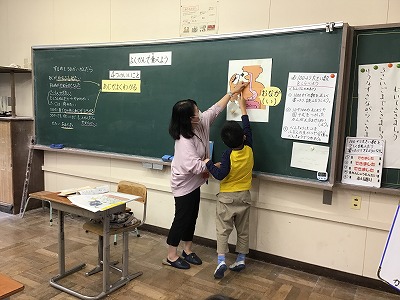

2年生 食育の授業

2年生を対象に栄養教諭の先生による食育の授業がありました。今回は、よく噛んで食べることの大切さを学習しました。子どもたちは、するめを50回かみ、よく噛むと味がよくわかることや噛めば噛むほどするめが柔らかくなることに気づいていました。栄養教諭の先生からは、噛むと唾液が出るので、虫歯になりにくいことや噛むと顎を使うのではっきりと話せるようになることも教えてもらいました。

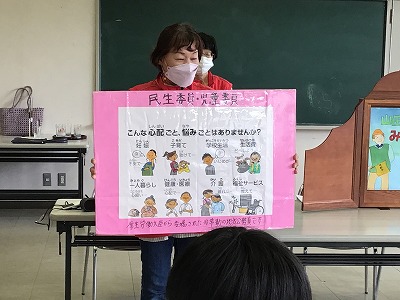

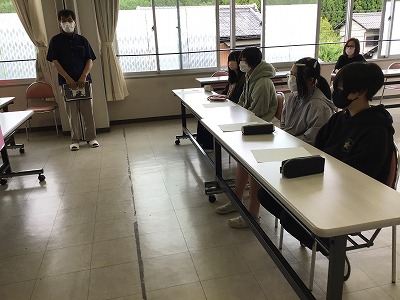

民生委員・児童委員による授業

加太地区の民生委員・児童委員の方、主任児童委員の方、亀山市社会福祉協議会の方に「民生委員・児童委員」の仕事内容について教えてもらいました。相手を思いやる気持ち、地域のつながりの大切さ、人と人とをつなぐ挨拶の重要性を改めて感じる機会となりました。

令和5年度学校だより№4

新体力テストをしました

客観的に自分の体力について知り、体力向上の動機付けとなるように、新体力テストを行いました。種目は、立ち幅跳び、ソフトボール投げ、上体起こし、長座体前屈です。子どもたちは、縦割り班で行動し、協力し合って測定しました。高学年が低学年の記録をとったり、互いに応援し合ったりするなど、異学年の交流も深めることができました。

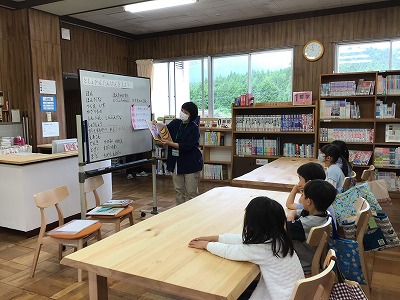

学校図書館活用アドバイザーの授業がありました

今日は、学校図書館活用アドバイザーの先生が来校され、「図書館探検をしよう」と1年生に図書館で授業をしていただきました。図書ボランティアさん、学校司書も一緒に参加しました。子どもたちは、夢中で先生の話を聞き、図書館の正しい使い方を覚えました。そして、最後に読み聞かせをしていただきました。

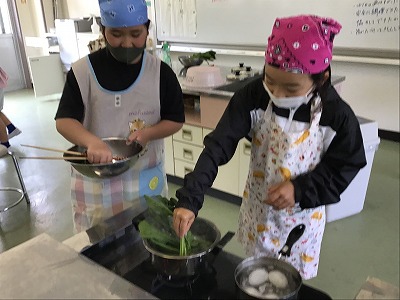

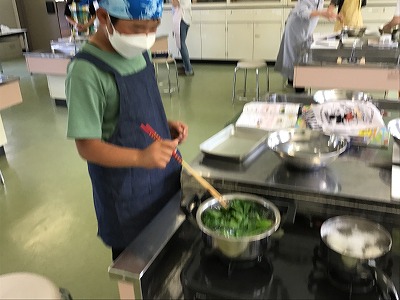

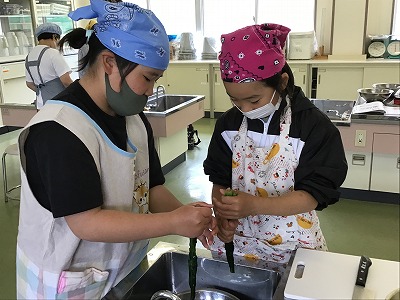

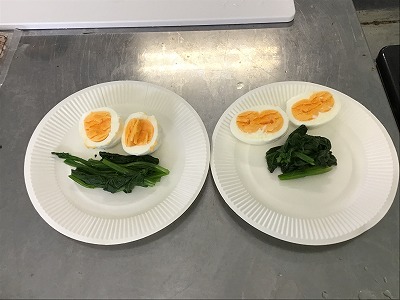

5年生 初めての調理実習

今日は、5年生が家庭科で、「食品のゆで方や加熱したときのよさを知ろう」とほうれん草と卵をゆでる料理の調理実習を行いました。材料の洗い方、切り方、ゆで方に注意しながらみんなで安全に協力して調理をしました。「同じグループの子が違うことをしていたら、自分は別の仕事をすることに気づけた」「形をそろえて切ることができた」「ほうれん草のゆで具合がとてもよかった」「切る・ゆでる・洗うの3つの仕事を3人で協力してできた」などと、調理実習を振り返っていました。また、「ゆで卵の皮をむくのが難しかったからきれいにむけるようになりたい」「途中で人に聞かなくても自分に自信をもってできるようになりたい」と、これからの調理実習に向けての意気込みを語っていました。

大繩「8の字跳び」の練習をしています

業前運動として朝1時間目が始まる前に全校で大繩をしています。子どもたちは、1年生、2・3年生、5・6年生に分かれ、「8の字跳び」に挑戦です。1年生にとって大繩の中に入るのは勇気のいることですが、回る縄の中に入って跳ぼうと頑張っています。今後も6月のなわとび集会で自分たちの目標を達成できるように練習に励んでいきます。

梅の観察に行きました

3年生が、北在家の梅栽培圃場へ梅の観察に行きました。梅の実や葉の様子を細かく観察したり、「1本の木にどれくらいの梅の実がなるのですか。」「なぜ落ちてしまう実があるのですか。」などと、地域の方やJAの方に質問したりしていました。次は、6月の末頃梅の収穫に訪れます。

種まき・苗植えをしました

生活科の学習で1年生があさがおの種まきをしました。自分の鉢に土と肥料を入れた後、一粒ずつ丁寧に種をまきました。2年生は、ミニトマトやナスなどの野菜の苗を植えました。子どもたちは、「大きくなあれ」と願いをこめて種まきや苗植えをしていました。その横で3年生は、芽が出たホウセンカやヒマワリの苗の植え替えをしていました。暑くなる時期、これから毎日水やりなどの世話をしながら育てていきます。