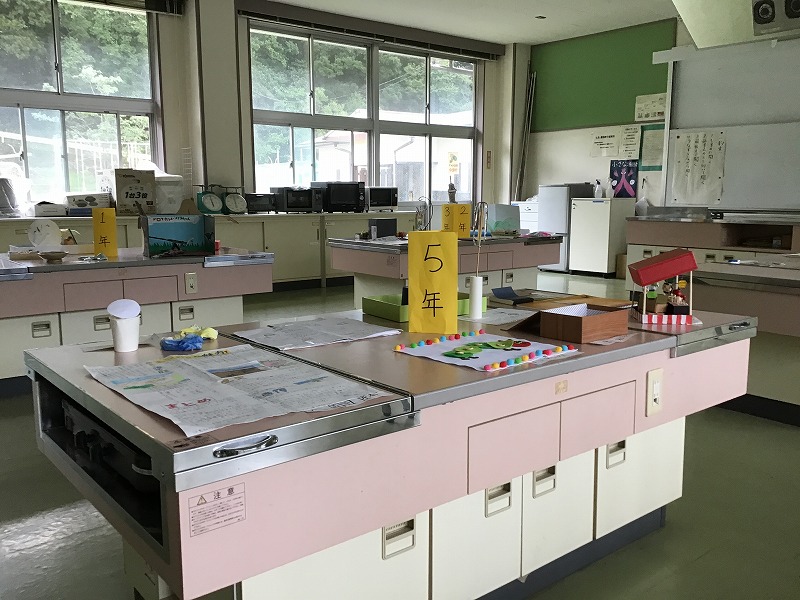

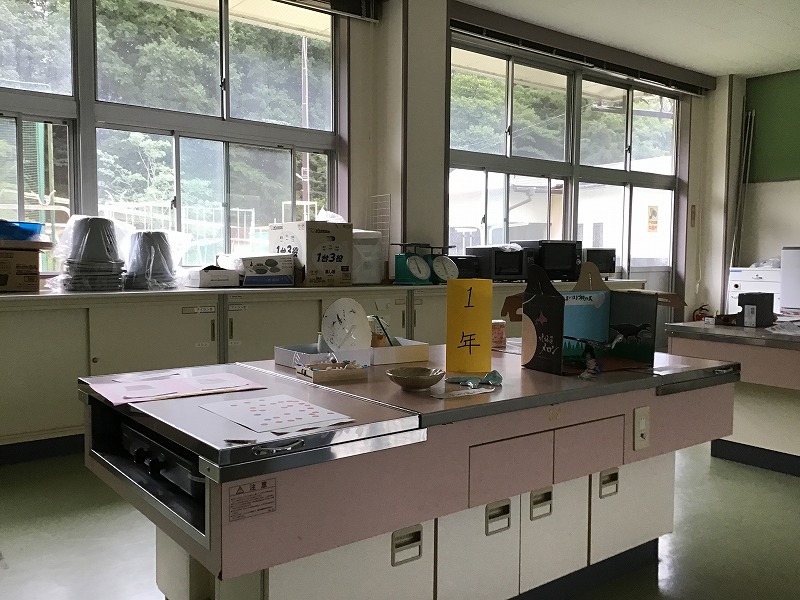

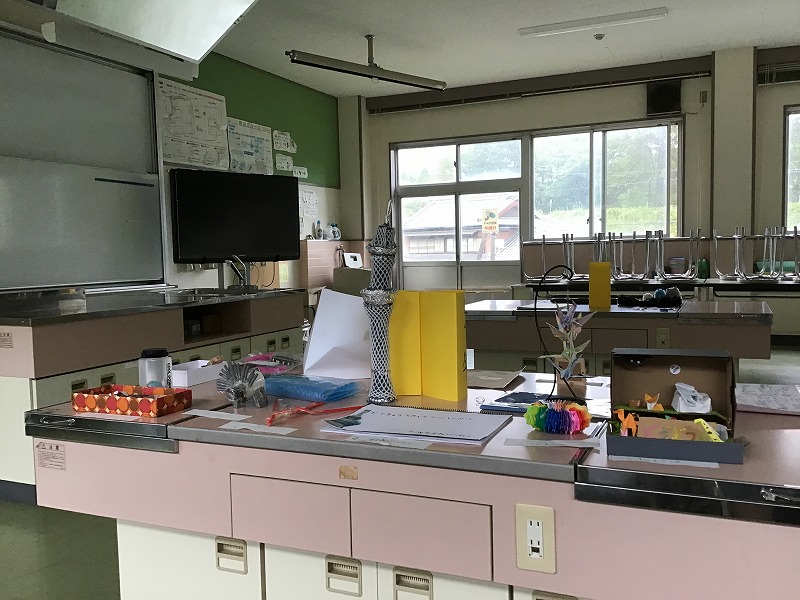

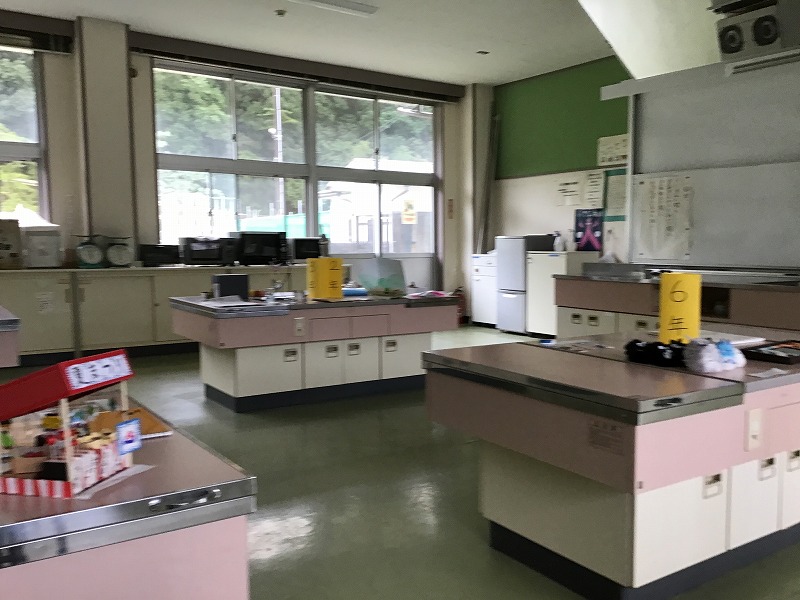

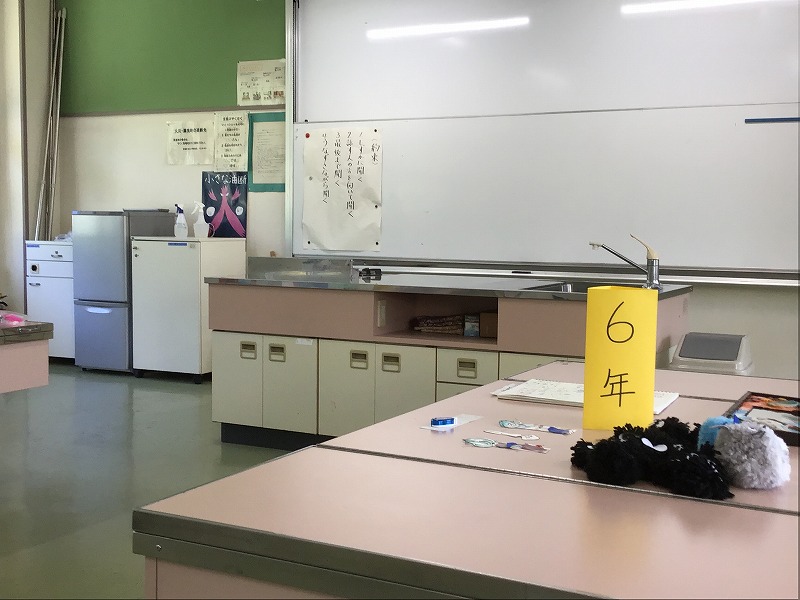

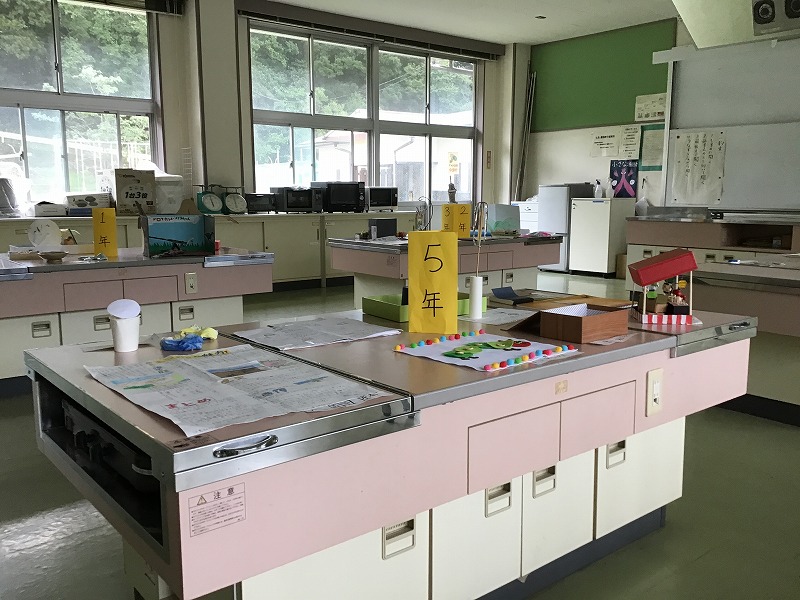

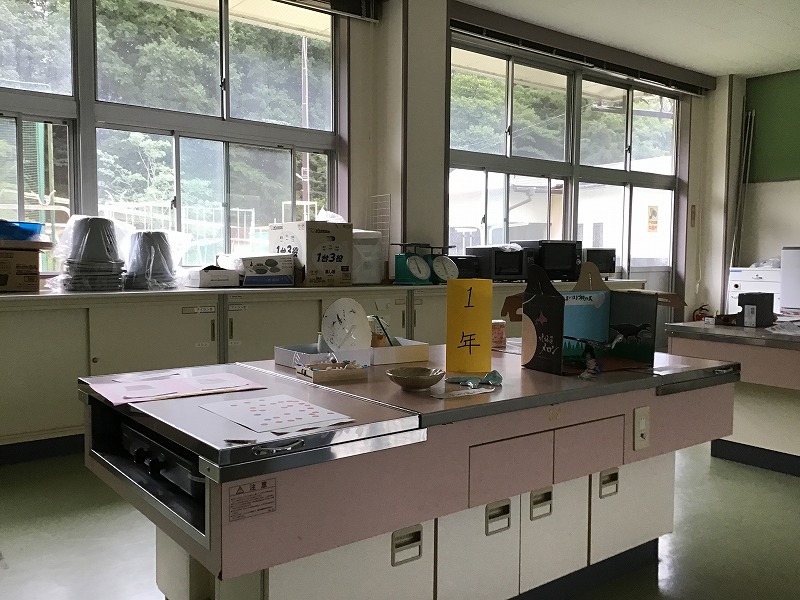

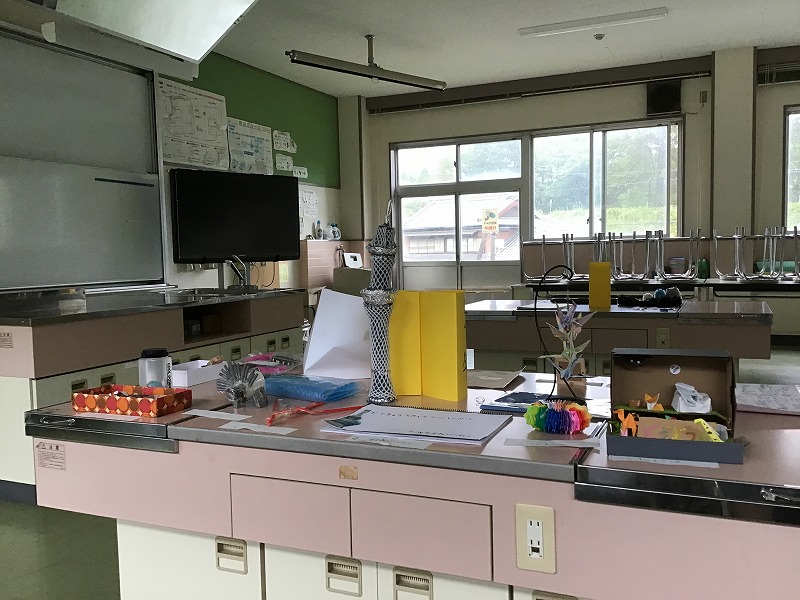

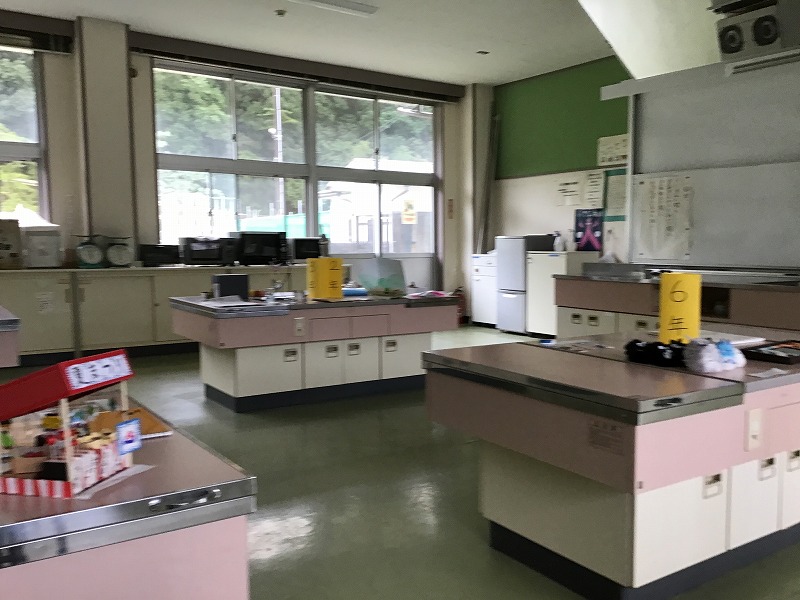

5日(火)と6日(水)に夏休み作品展を開催しました。身の回りの物を使ったアイディア満載の工作や手芸の作品、細かい作業を要する作品、料理の作り方をまとめた作品、旅行場所について更に自分で詳しく調べ、わかりやすくまとめた作品など、力作ぞろいです。夏休みの子どもたちのがんばりや個性が伝わってきました。

5日(火)と6日(水)に夏休み作品展を開催しました。身の回りの物を使ったアイディア満載の工作や手芸の作品、細かい作業を要する作品、料理の作り方をまとめた作品、旅行場所について更に自分で詳しく調べ、わかりやすくまとめた作品など、力作ぞろいです。夏休みの子どもたちのがんばりや個性が伝わってきました。

夏休みが終わり、今日から第2学期が始まりました。始業式では、2学期みんなで楽しい学校生活を送るために温かい言葉のキャッチボールをしていこうというお話や熱中症対策について、困ったときの相談について等のお話がありました。毎月多くの行事がある2学期です。子どもたちが楽しい学校生活を過ごし、充実した2学期を送ることができるよう、指導と支援に努めてまいります。今後も保護者や地域の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

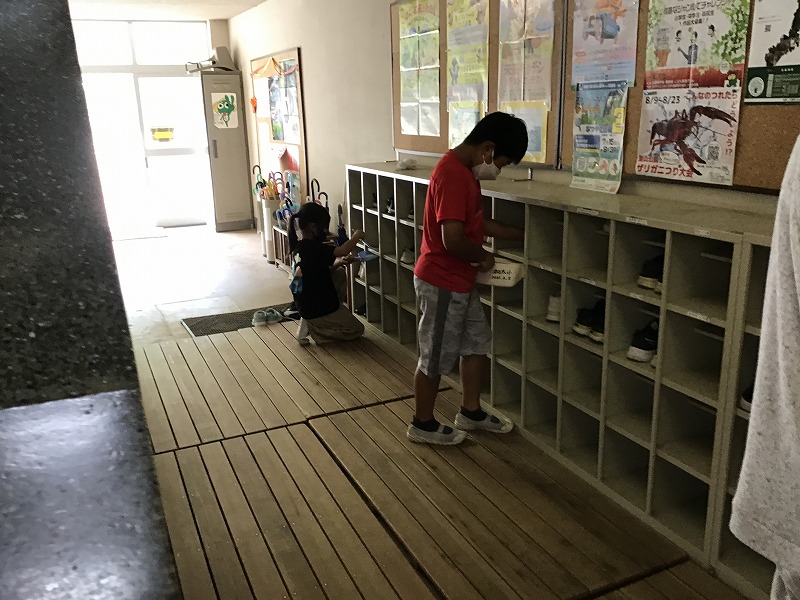

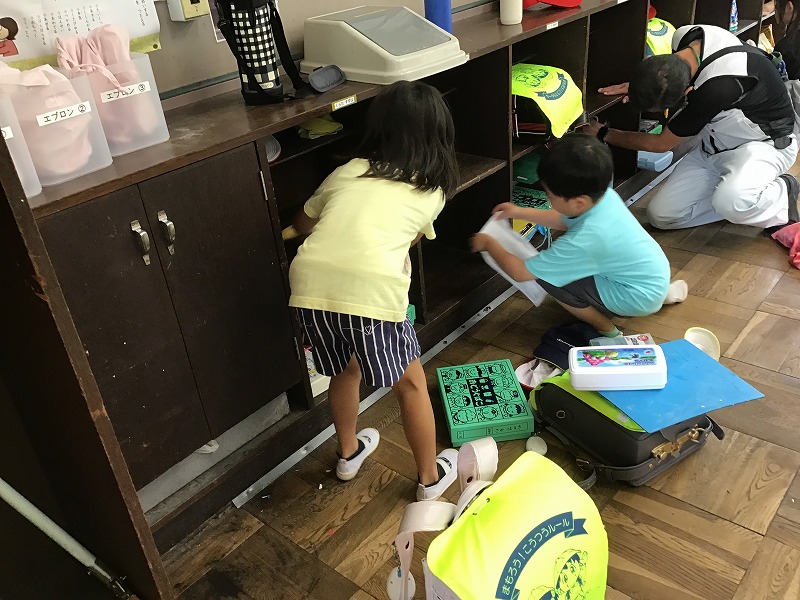

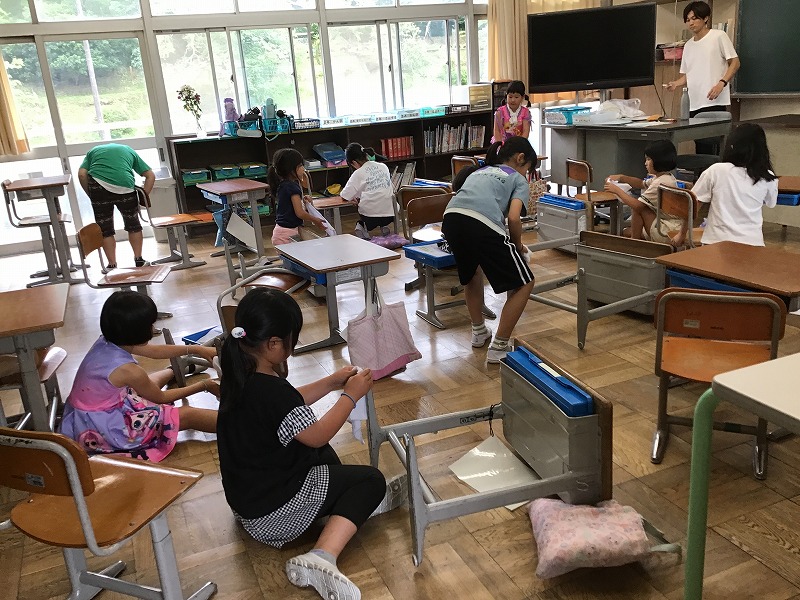

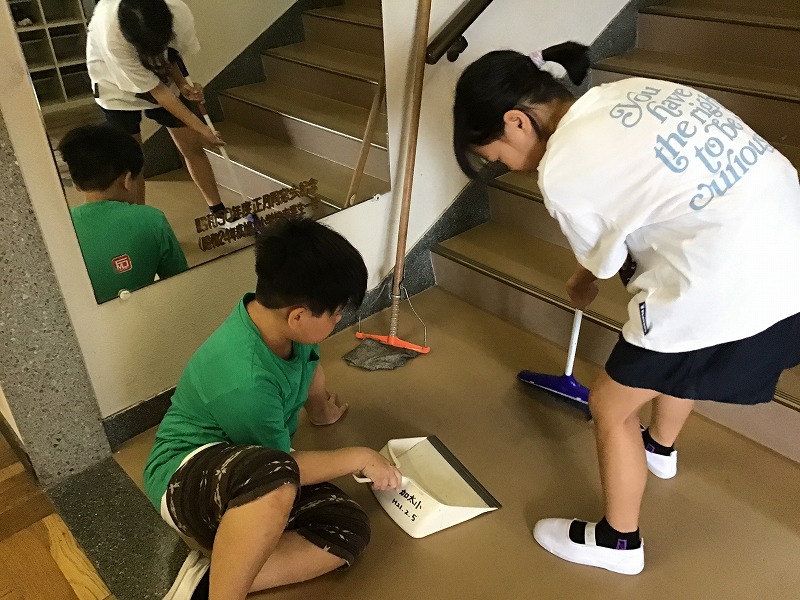

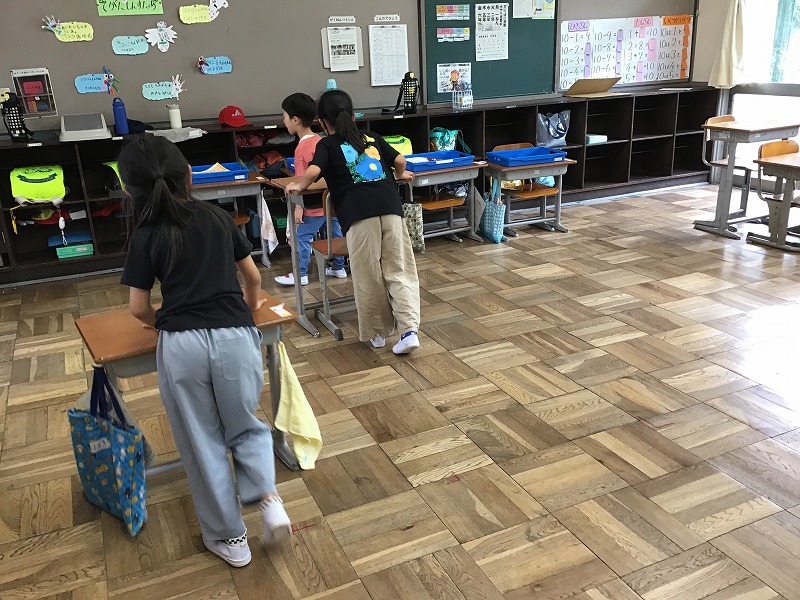

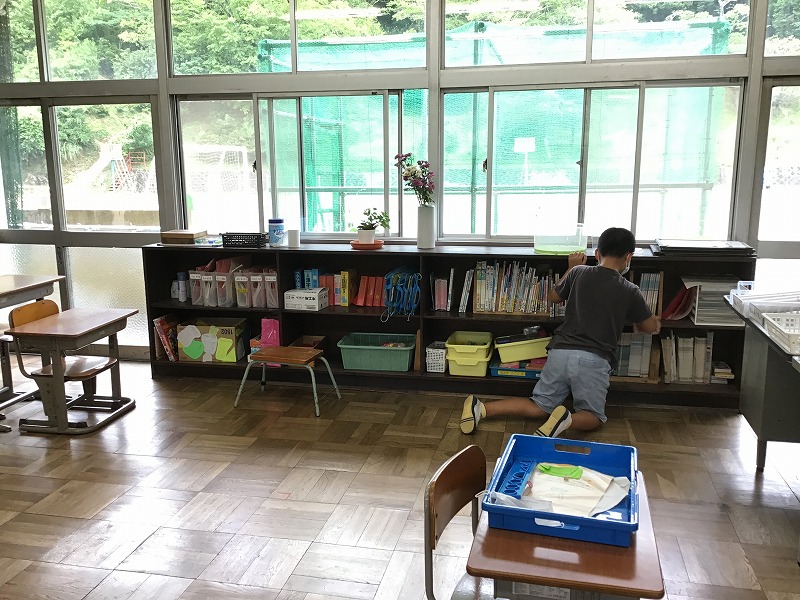

明日で1学期が終わります。そこで、今日は、自分たちの教室や児童玄関などをきれいにしようと大掃除を行いました。自分の椅子や机の脚についたほこりを丁寧にとったり、ロッカーや下駄箱をきれいにふいたりしました。高学年が1年生の教室掃除を手伝いにくる姿も見られ、少ない人数ですが、協力し合ってみんなで学校をきれいにしました。

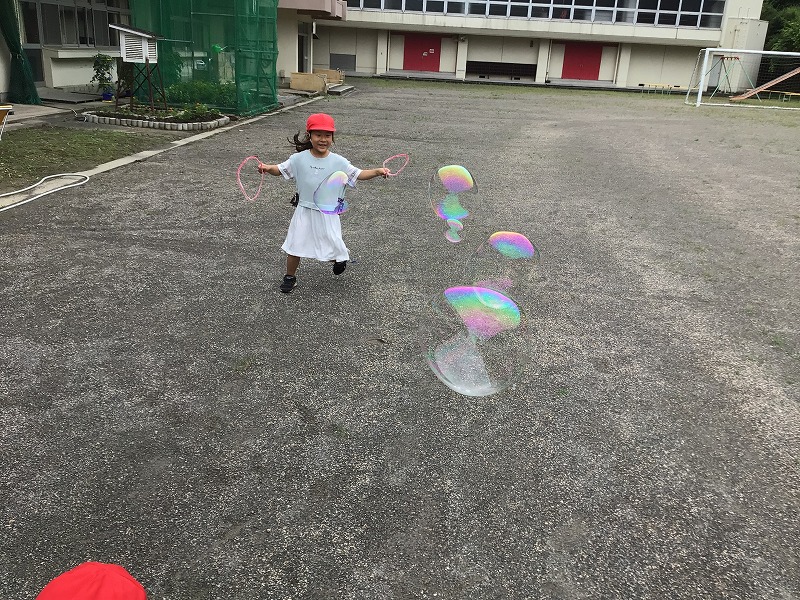

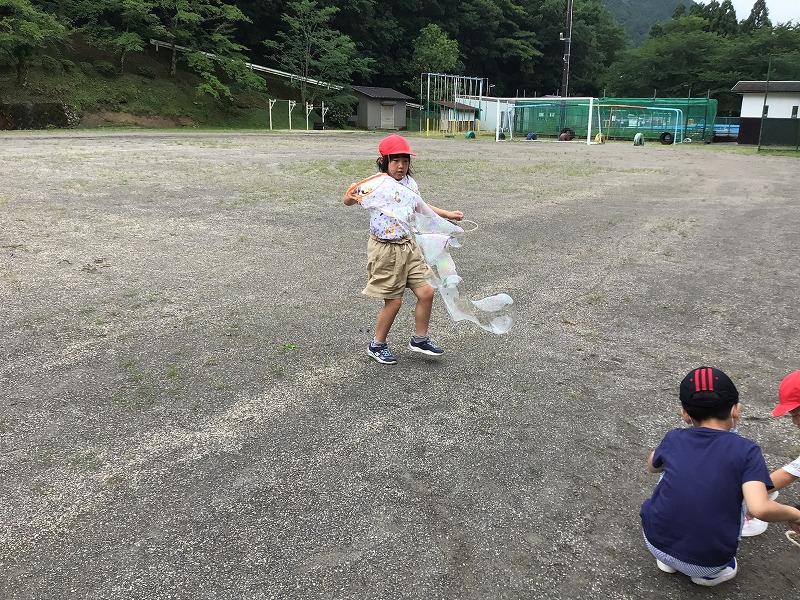

今日、生活科の時間に1・2年生がシャボン玉をとばしました。大きなシャボン玉をとばそうとシャボン玉の液のつけ方やとばし方を工夫したり、空高くとんでいるシャボン玉を嬉しそうに追いかけたりしていました。

地域の花ボランティアさんに教えてもらいながら、1か月に1回花いっぱい活動に取り組んできました。子どもたちは、4月中旬に種をまき、その後ポットへの植え替え作業や肥料やり、水やりをしながら大切に育ててきました。7月の花いっぱい活動では、その苗を花壇に植えました。花壇のレイアウトは、5・6年生がデザインを考え、全校児童と教職員が投票して決まった「flower」です。地域の方に花の苗をデザイン通りにおいていただき、子どもたちが一つずつ丁寧に植えました。大きく育ってきれいに咲き続けてくれるようこれからも世話をしていきます。

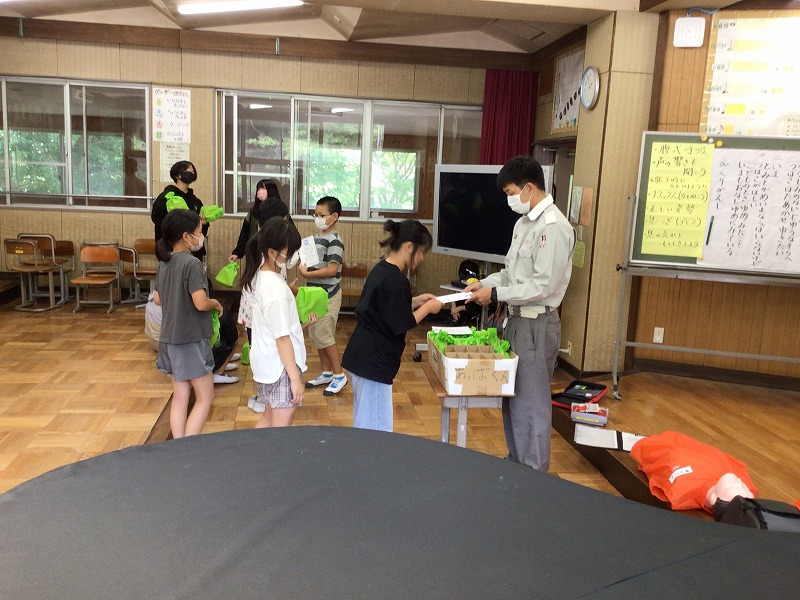

今日は、関消防署の方に来ていただき、ジュニア救命士の講習が行われました。最初に、子どもたちは、ハート型の音が鳴る道具を使い、心肺蘇生法の仕方を教えてもらいました。1分間に110回押すくらいのスピードで肘を伸ばして押すといったポイントを教えてもらい、練習をしました。その後は、AEDの使い方です。子どもたちは、消防署の方の話を真剣に聞き、パットの置く位置を確認しながら音声に従って一生懸命に取り組んでいました。

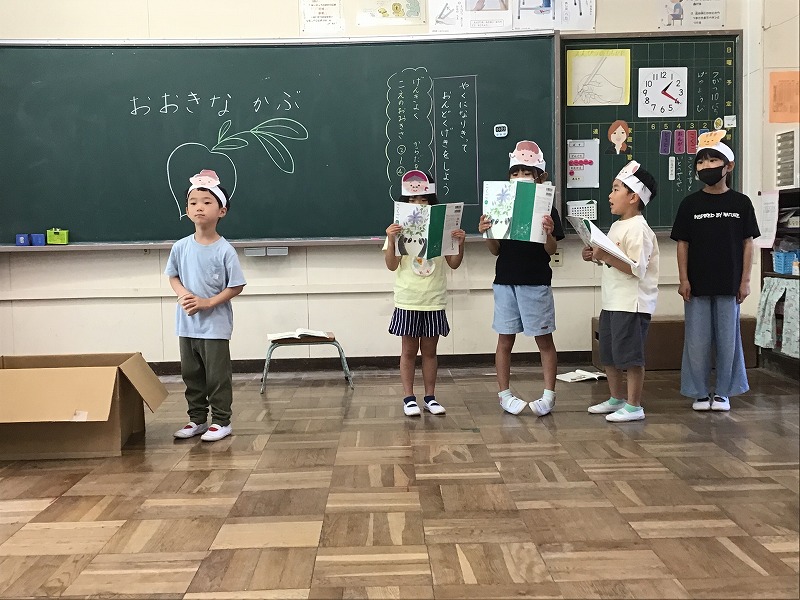

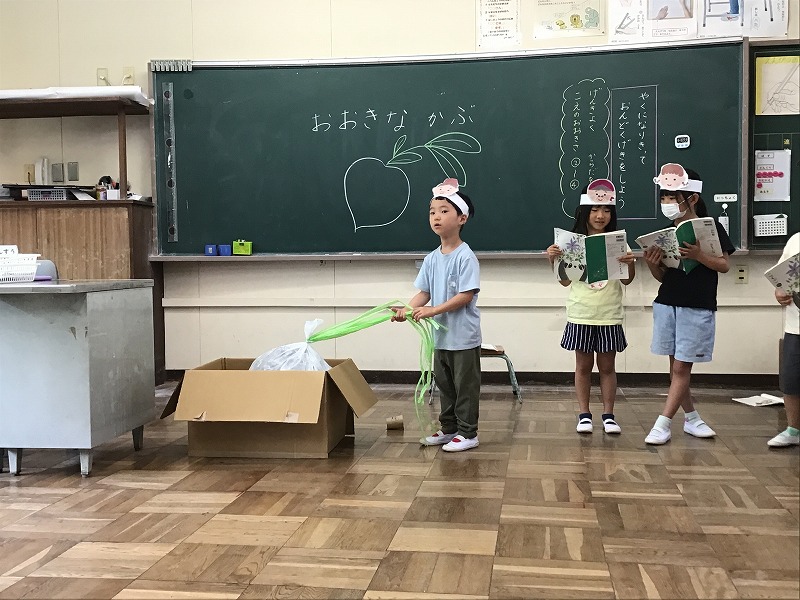

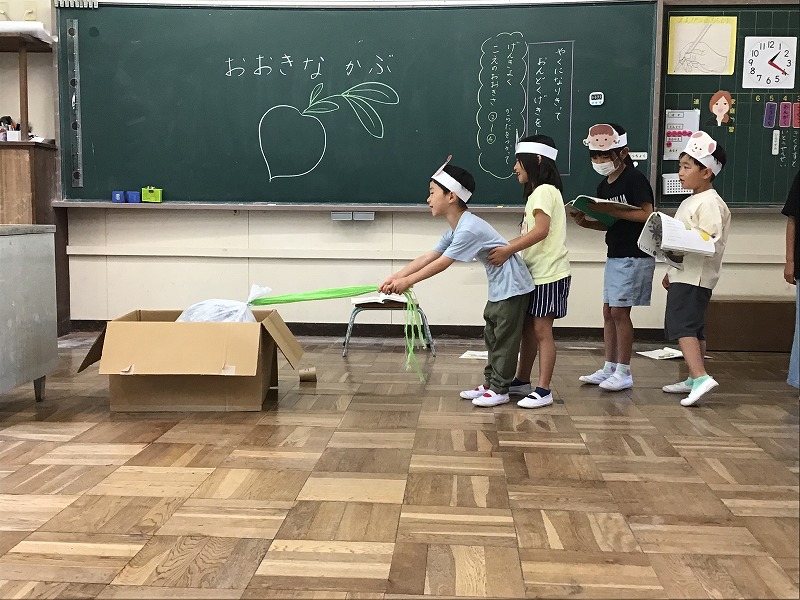

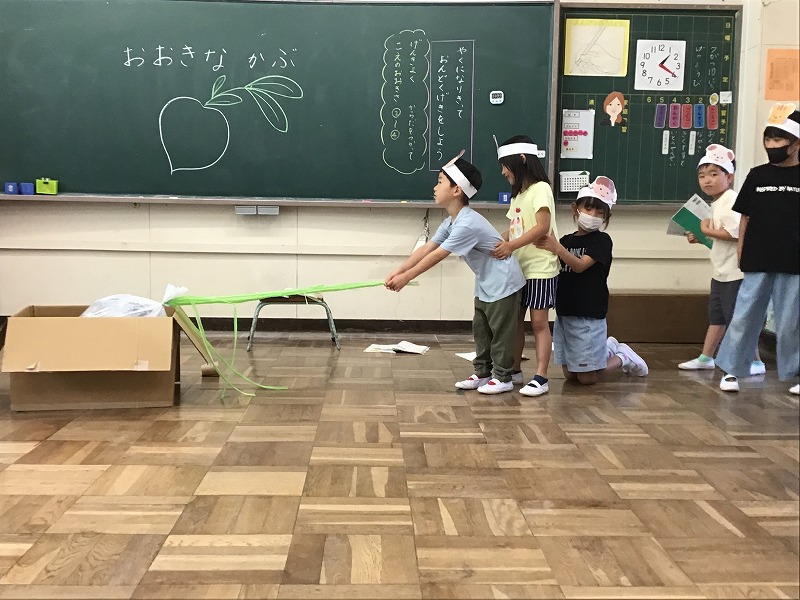

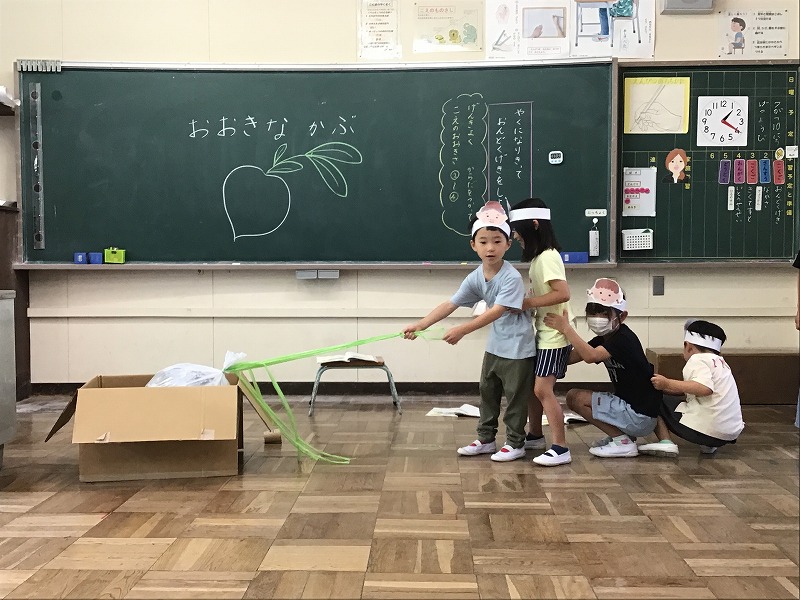

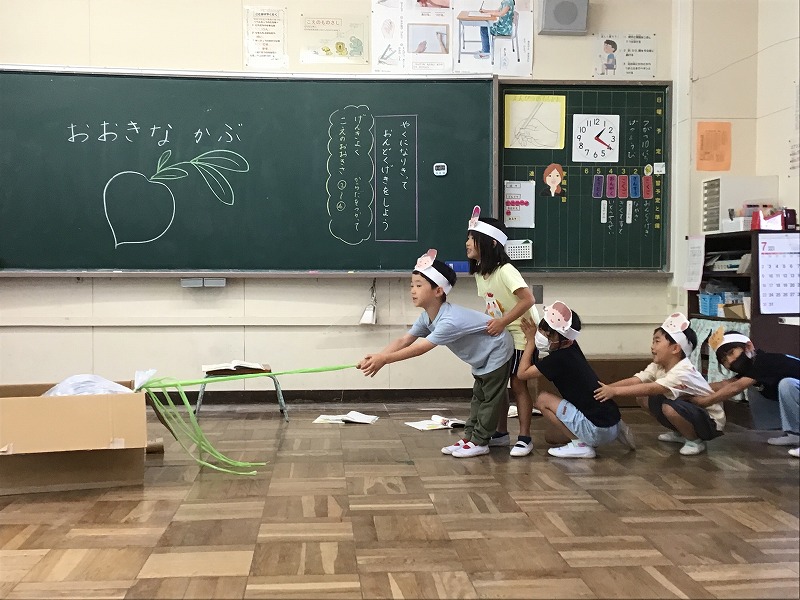

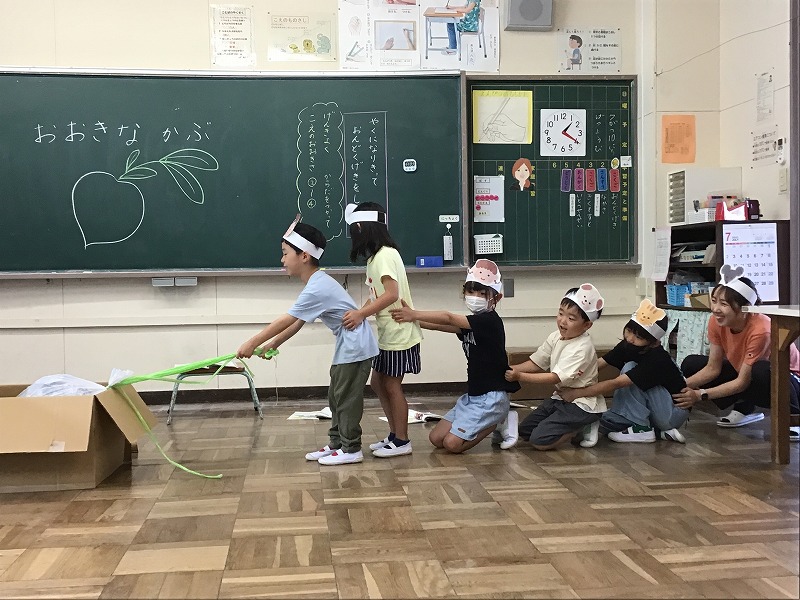

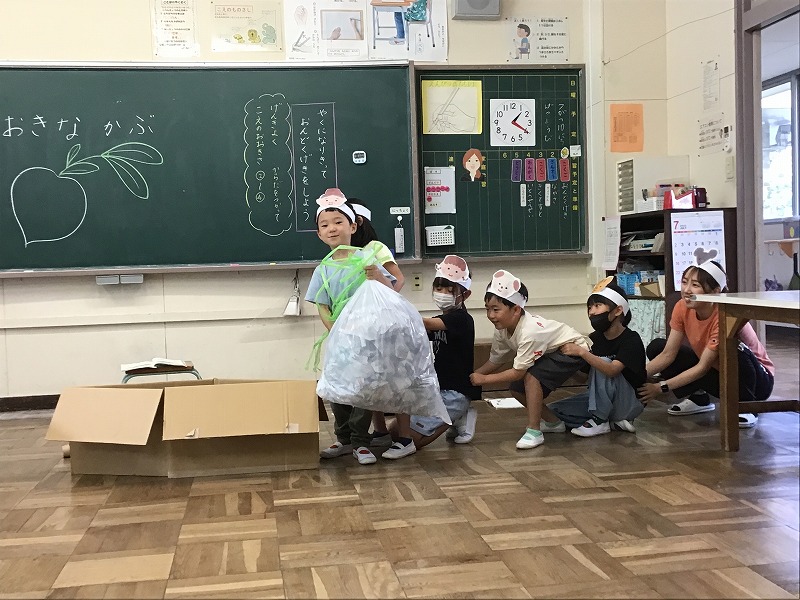

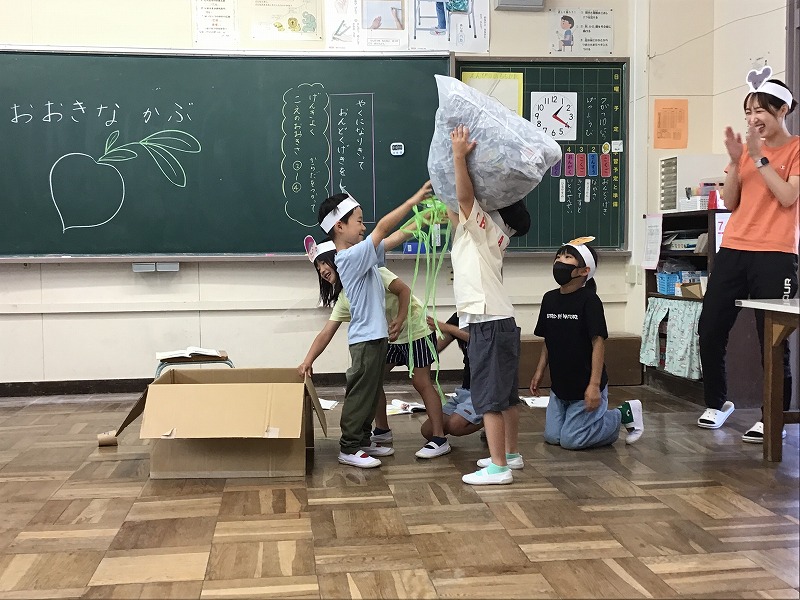

今日、1年生が国語の時間に「おおきなかぶ」の音読劇をしました。子どもたちは、おじいさん、おばあさん、まご、いぬ、ねこの役になりきっていました。人数が足らないのでねずみの役は先生です。みんなでかけ声を合わせながらかぶを引っ張ったり、音読をしたりしました。なかなかぬけないかぶをみんなで力を合わせて引っ張っている様子やだんだんとかけ声が大きくなっていく様子がよく表れた音読劇でした。