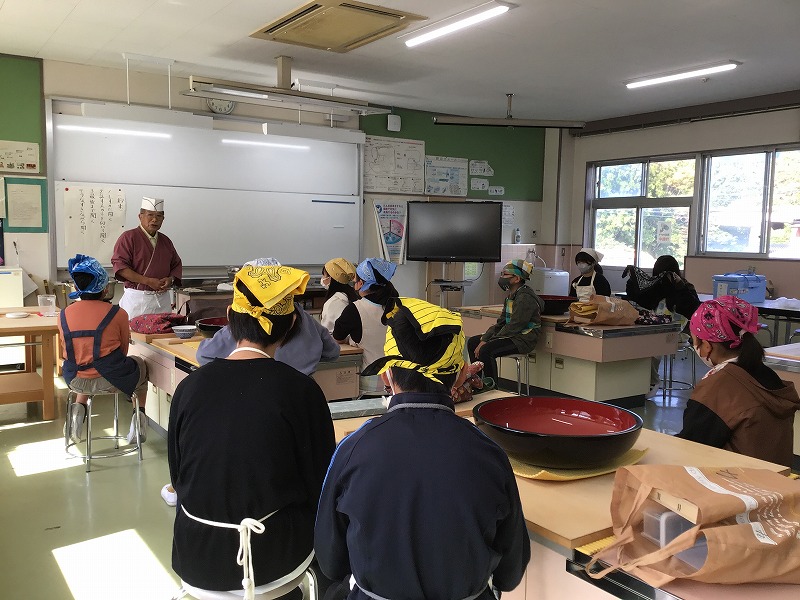

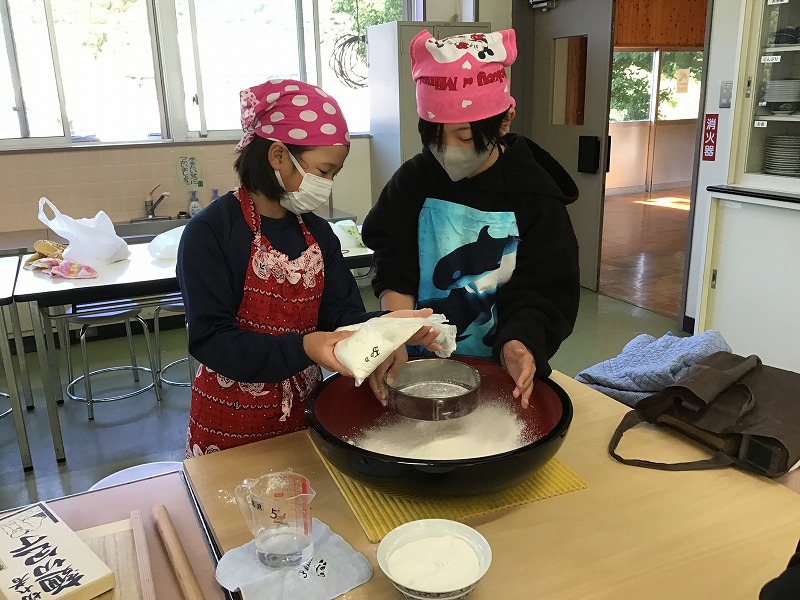

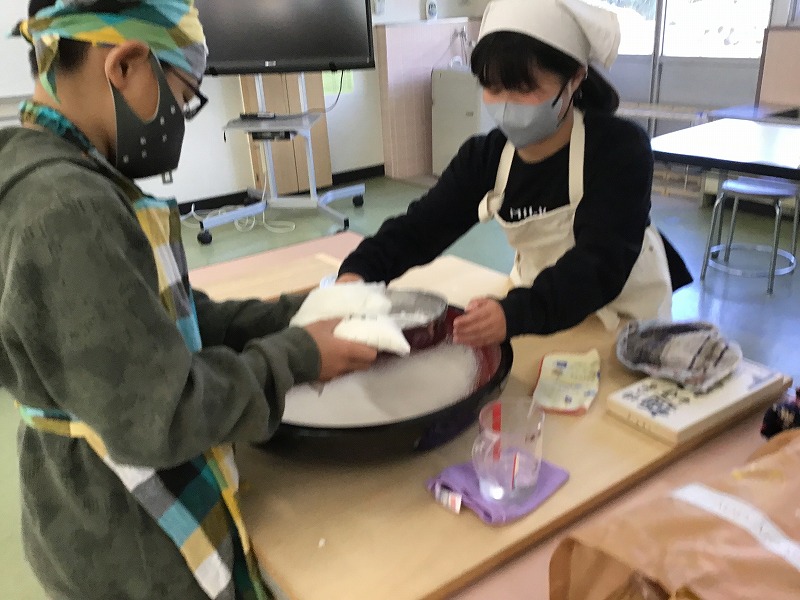

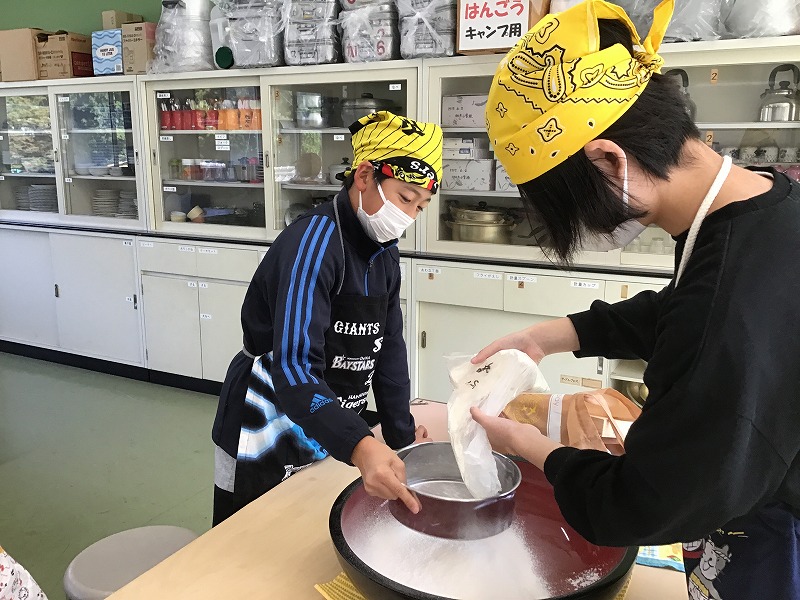

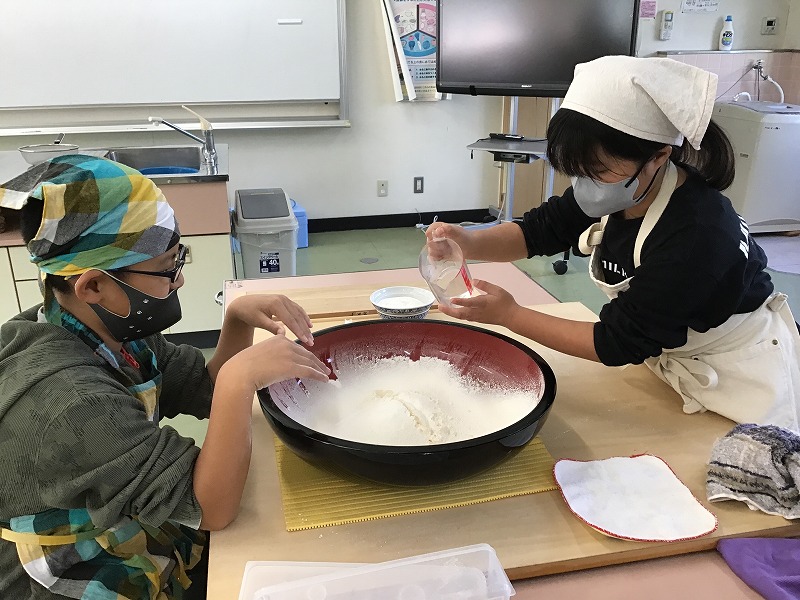

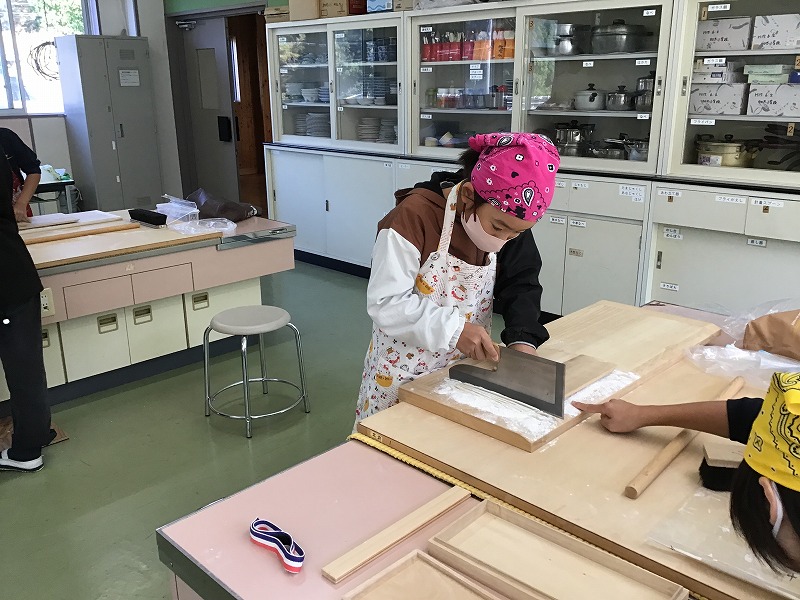

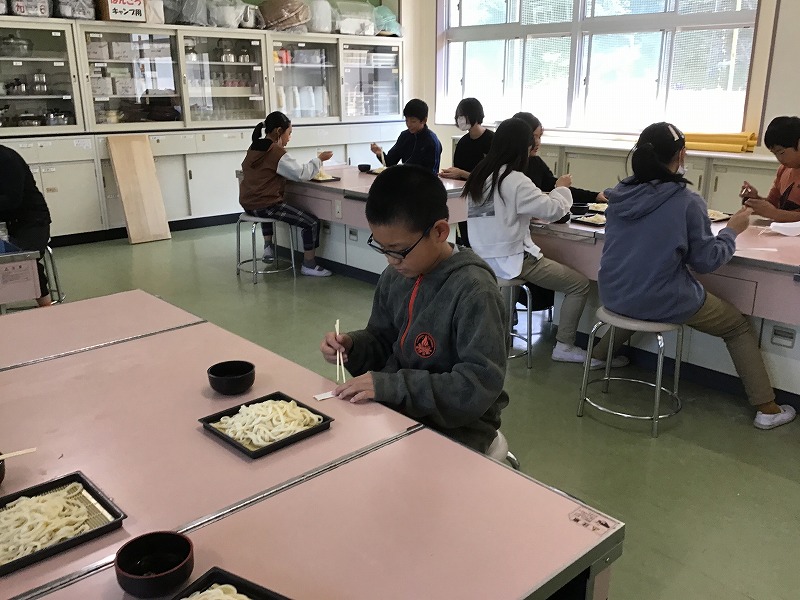

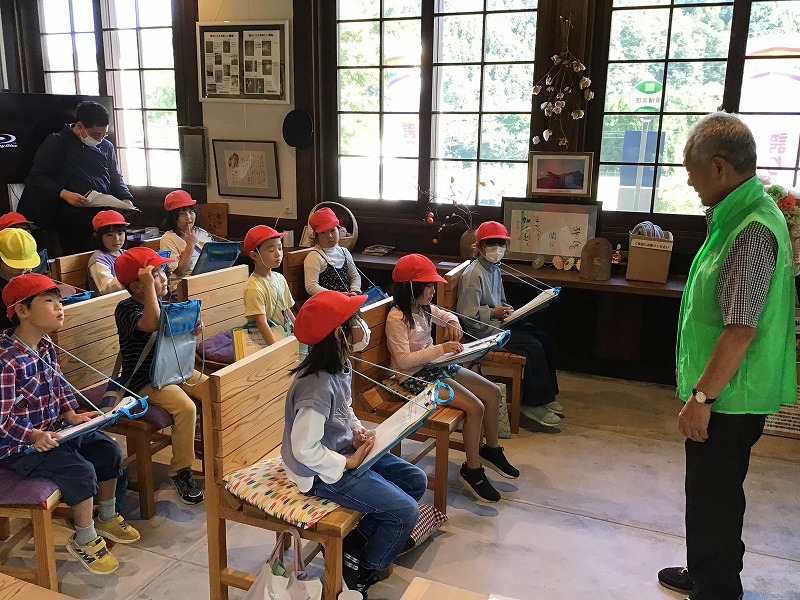

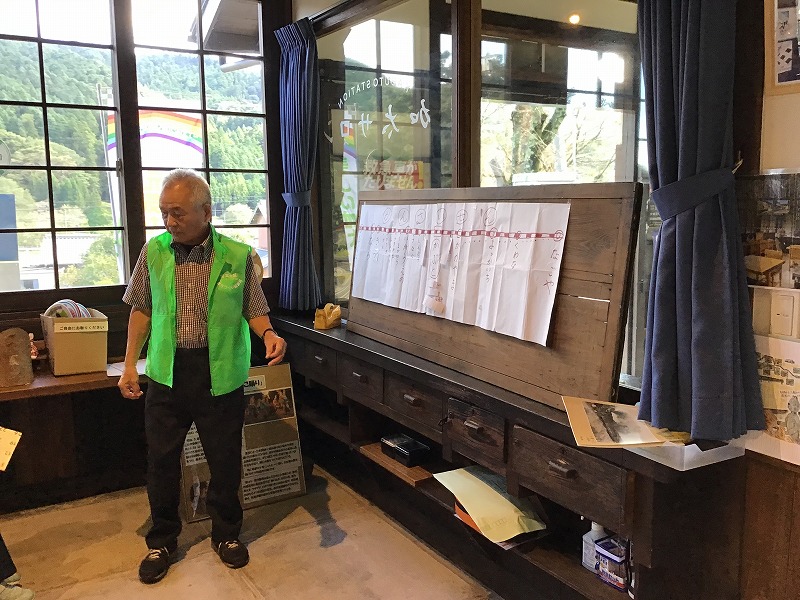

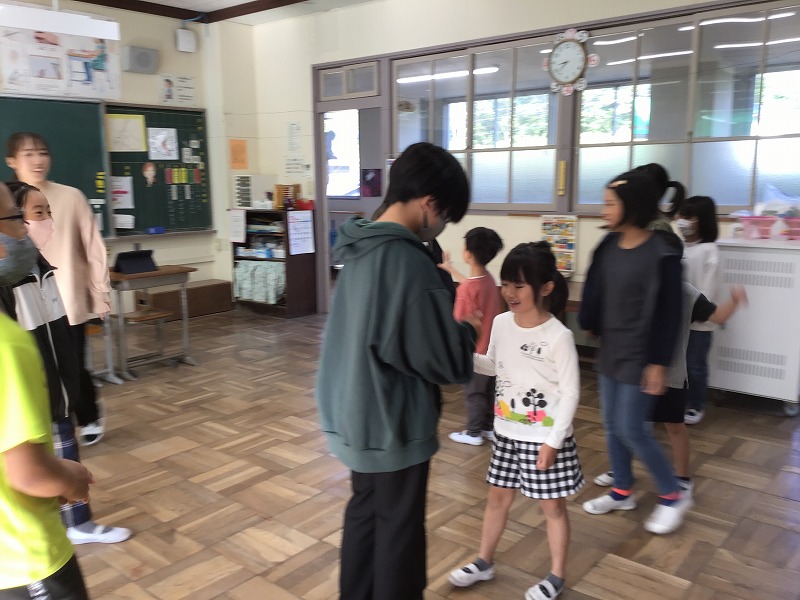

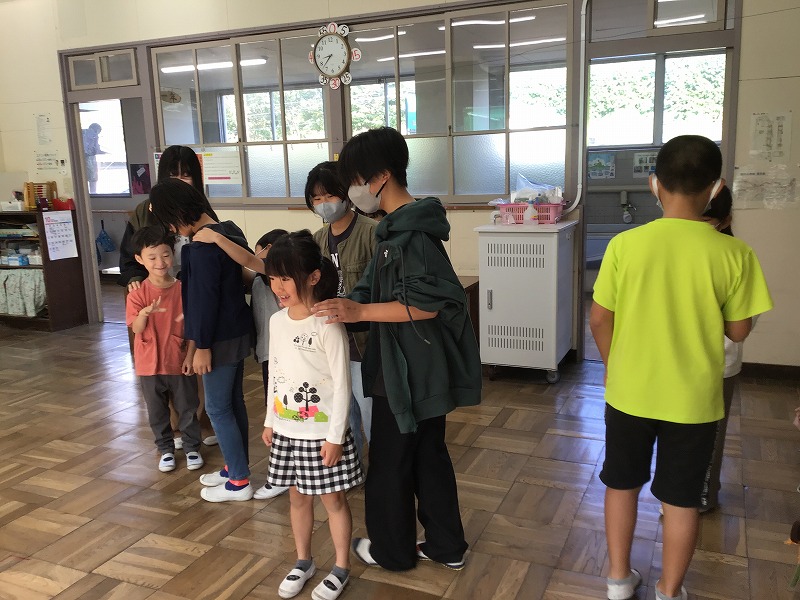

5・6年生が地域の方に教えてもらいながらうどん作りに挑戦しました。最初に13%濃度の塩水を作りました。次に小麦粉に塩水を少しずつ入れて、均一になるように混ぜていきます。それを何度も繰り返し、生地を一つにまとめていきます。その後は、時間の都合上、地域の方が事前に準備していただいたうどん生地を足で踏み、綿棒で広げて伸ばしていきました。最後に、30cm×40cmの大きさになった生地を2つ折りにし、包丁で4mm幅に切っていきました。出来上がったうどんをその場でゆがいて食べると、こしがあるうどんにみんなびっくり。「おいしい」といって食べていました。子どもたちは、本格的な道具を使ったうどんづくり体験を楽しみました。