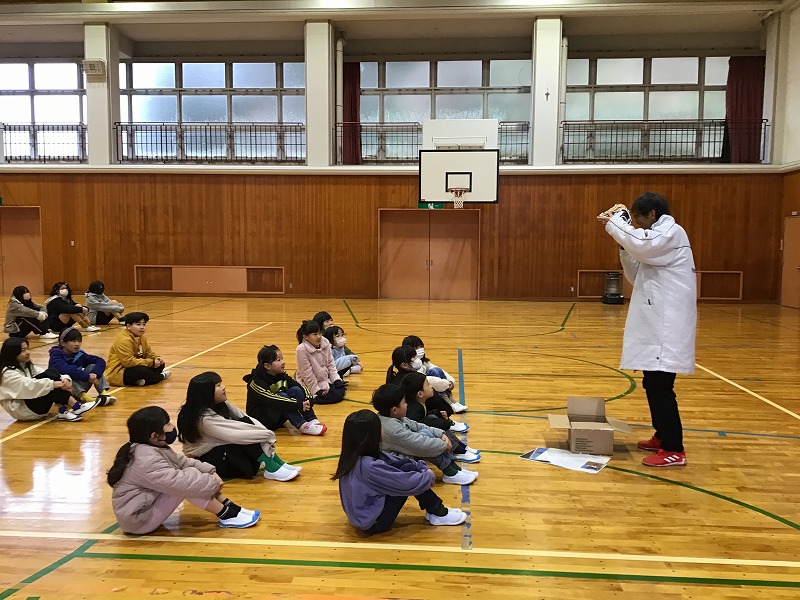

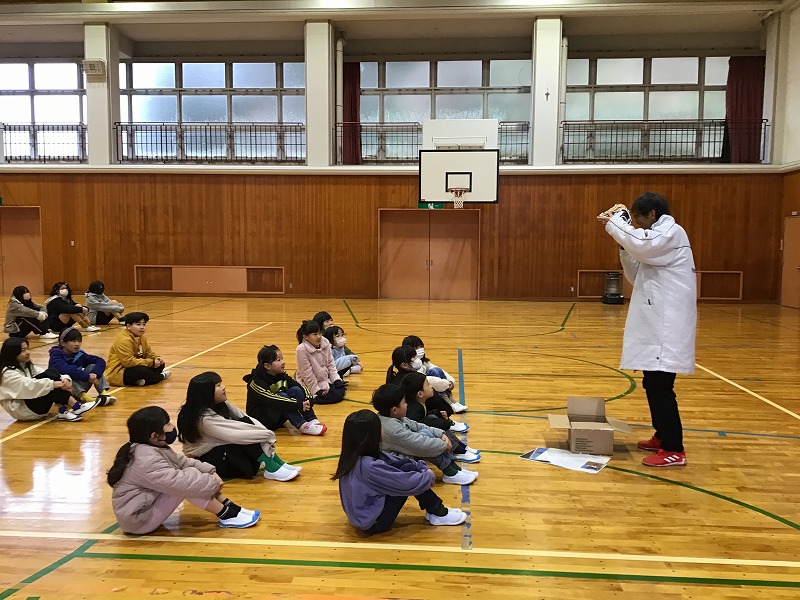

昨日、みんな元気よく揃って3学期の始業式を行いました。久しぶりに教室で友だちや先生と会い、子どもたちはとても嬉しそうでした。どのクラスも冬休みの思い出や3学期に頑張ることをアドジャンやサイコロトーキングなどをしながら楽しく語り合っていました。そして、今日は、大谷翔平選手が日本全国の小学校に寄贈したグローブが本校にも届いたので、早速ミニ集会を開いて、全校児童にお披露目しました。子どもたちはウキウキした様子でグローブをはめて喜んでいました。

昨日、みんな元気よく揃って3学期の始業式を行いました。久しぶりに教室で友だちや先生と会い、子どもたちはとても嬉しそうでした。どのクラスも冬休みの思い出や3学期に頑張ることをアドジャンやサイコロトーキングなどをしながら楽しく語り合っていました。そして、今日は、大谷翔平選手が日本全国の小学校に寄贈したグローブが本校にも届いたので、早速ミニ集会を開いて、全校児童にお披露目しました。子どもたちはウキウキした様子でグローブをはめて喜んでいました。

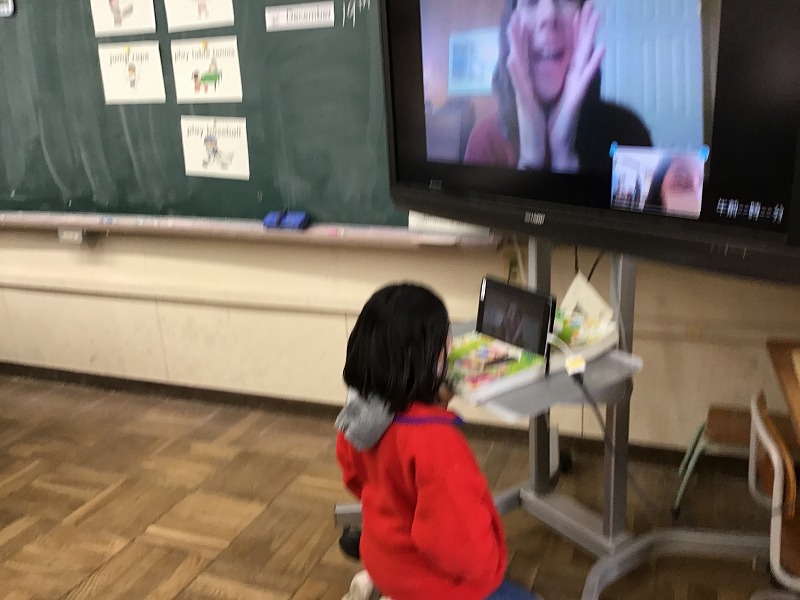

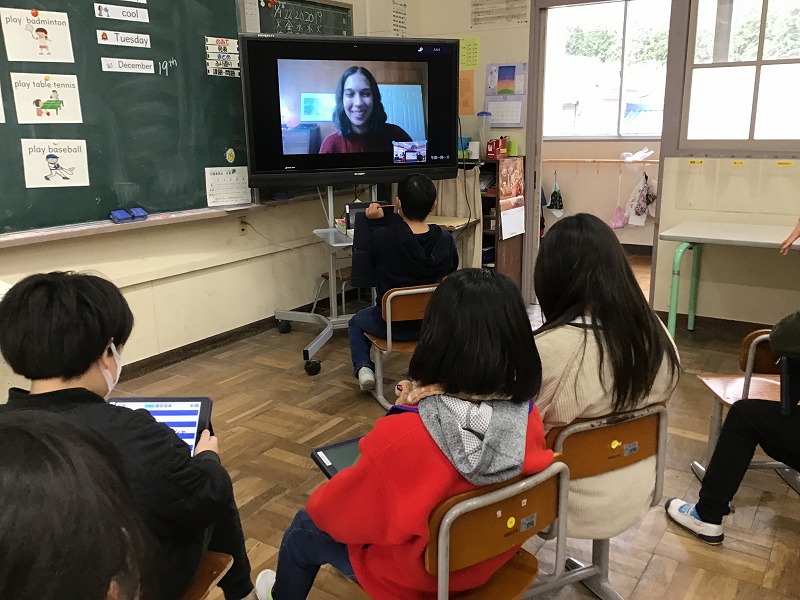

昨年度まで本校のALTをしていた先生とオンライン授業をしました。子どもたちは、画面越しですが、久しぶりにALTの先生と会えるので嬉しさいっぱいです。全員が一人ずつALTの先生と英語で挨拶をした後、ペアになってスモールトークをしました。もちろんALTの先生とのスモールトークもあります。その後、タブレットで作ったプレゼンテーション(行ってみたい国や都道府県や市の紹介)を使って英語でALTの先生に伝えたり、ALTの先生からの質問に答えたりしました。子どもたちは、遠く離れていても懐かしい先生と会えてとても嬉しそうでした。

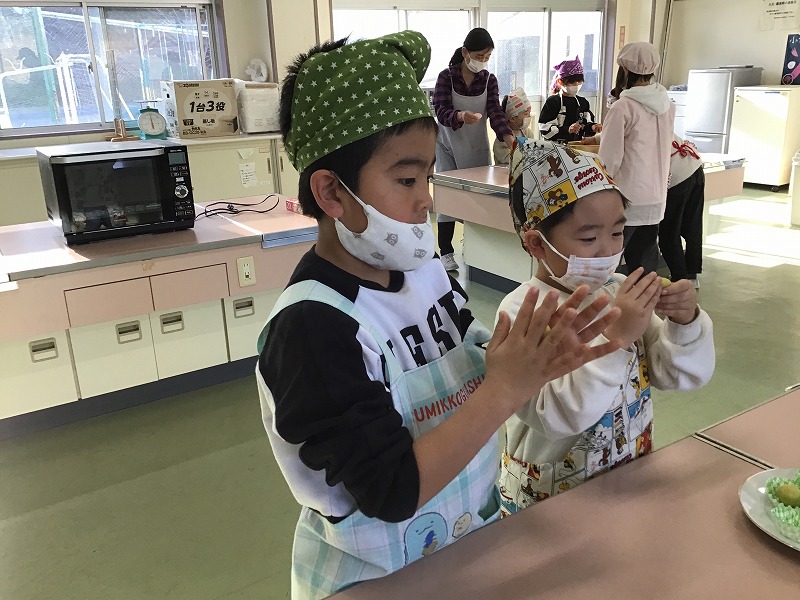

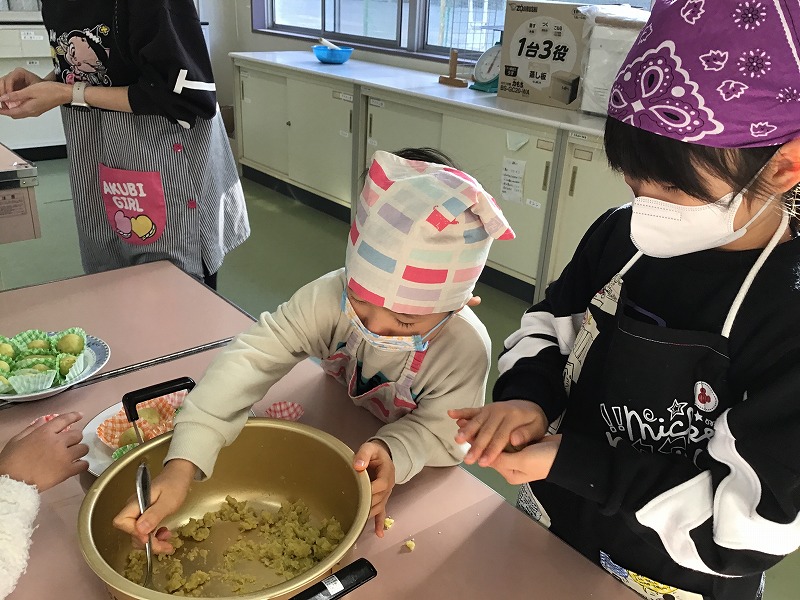

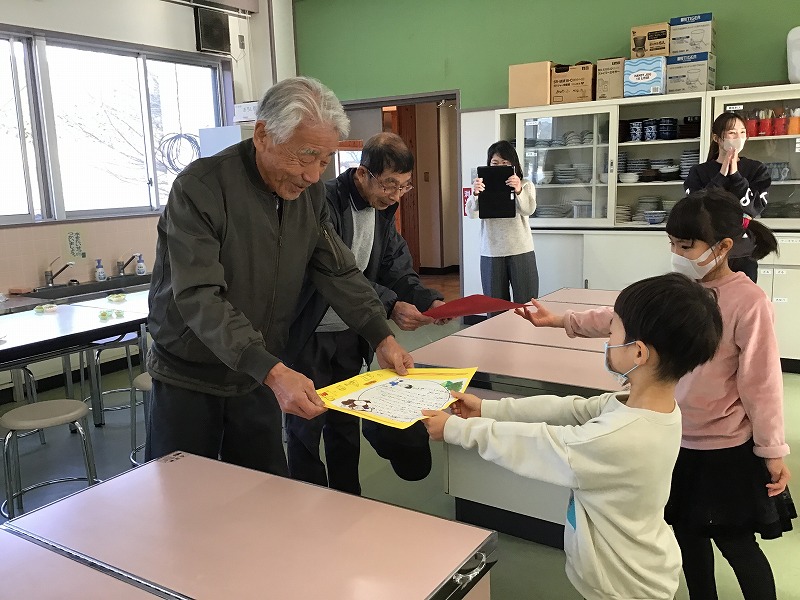

地域の方にお世話になって収穫したサツマイモを使って1・2年生がスイートポテトを作りました。柔らかくなるまで蒸したサツマイモをつぶし、バターと砂糖を入れてかき混ぜた後、牛乳を少しずつ入れていきました。そして、形を整えてカップに入れたらスイートポテトの出来上がりです。子どもたちは、グループのみんなで仲良く手際よく作っていきました。そして、みんなで楽しく会食できるようにセッティングをしました。これで準備完了です。サツマイモ栽培でお世話になった地域の方を家庭科室にお呼びして、お礼の言葉を伝えて手紙を渡しました。そして、地域の方と一緒に自分たちが作ったスイートポテトを味わったり地域の方とのおしゃべりをしたりして楽しいひと時を過ごしました。

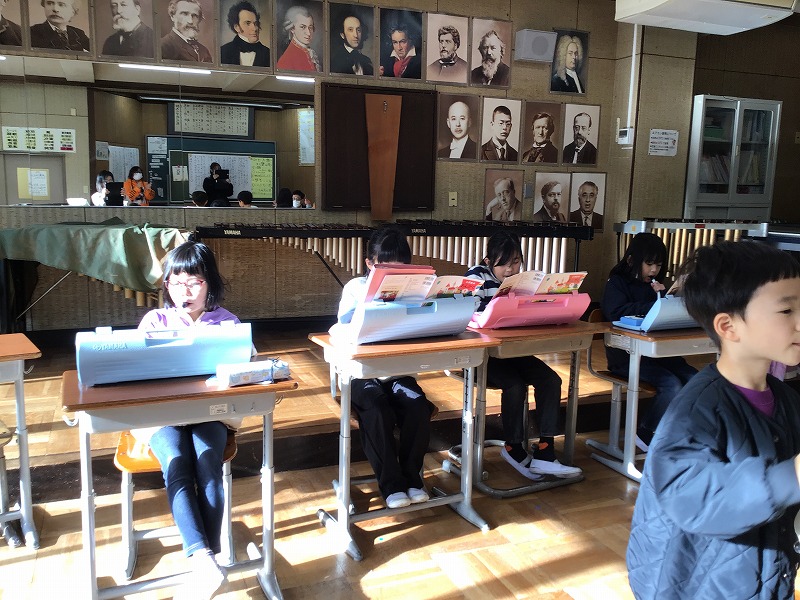

今日の音楽の時間に1・2年生が、二学期に練習を積み重ねてきた曲を先生方に披露してくれました。カスタネットやすず、タンバリン、トライアングル、鍵盤ハーモニカを使って「きらきらぼし」と「こいぬのマーチ」を合奏したり、「あかはなのトナカイ」と「おしょうがつ」を元気よく歌ったりしました。「あかはなのトナカイ」の曲には、振り付けもついており、とても楽しそうに音楽に親しんでいる子どもたちでした。

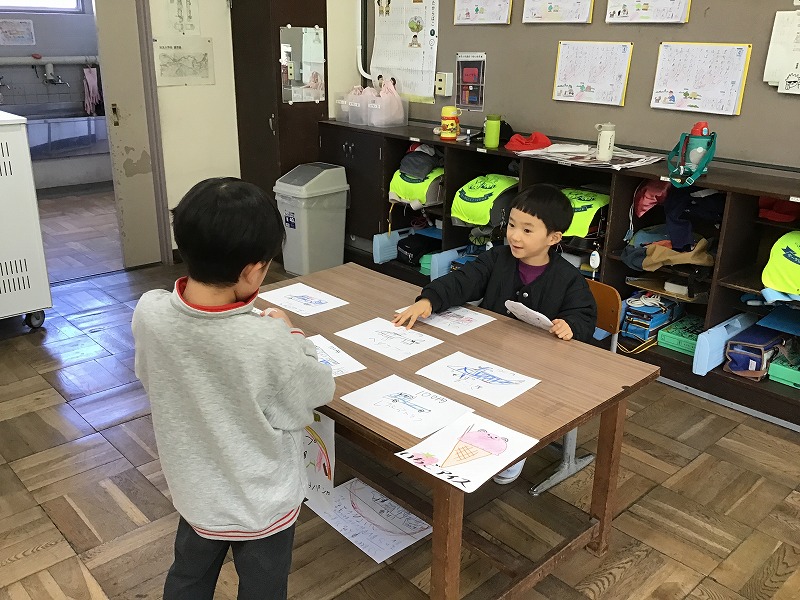

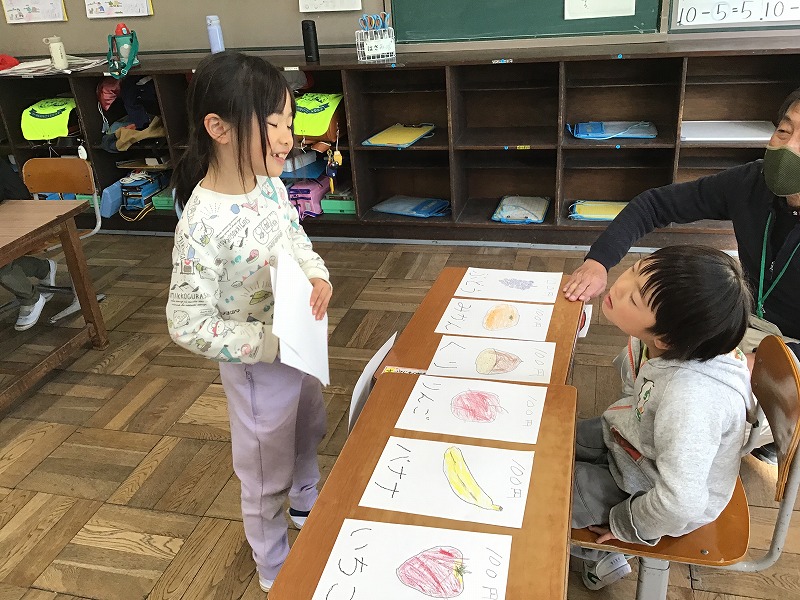

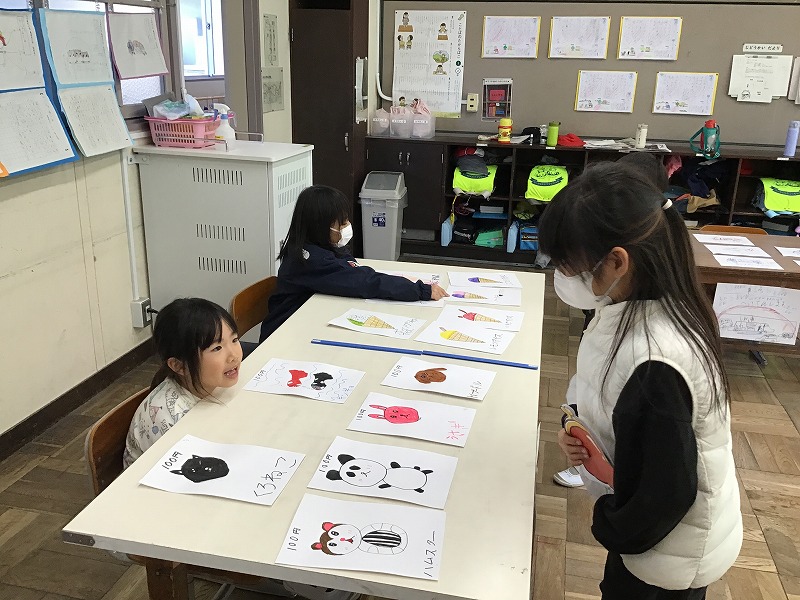

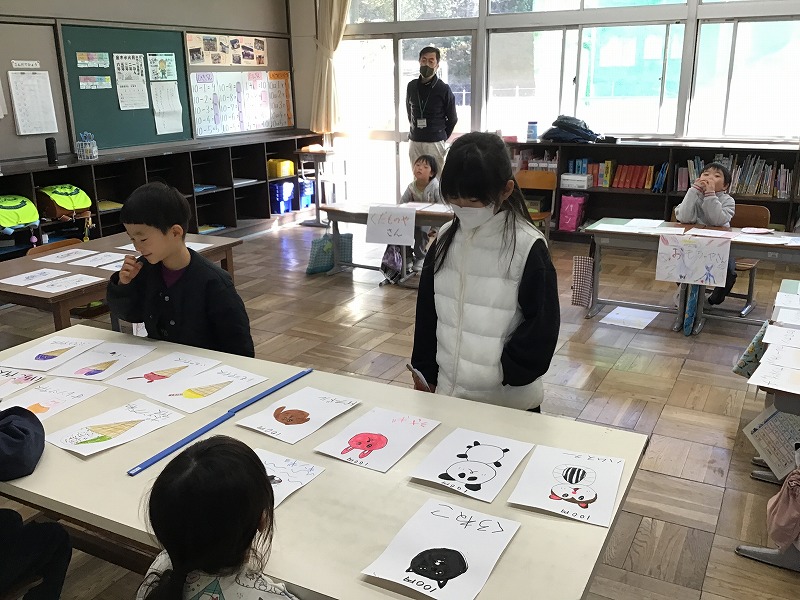

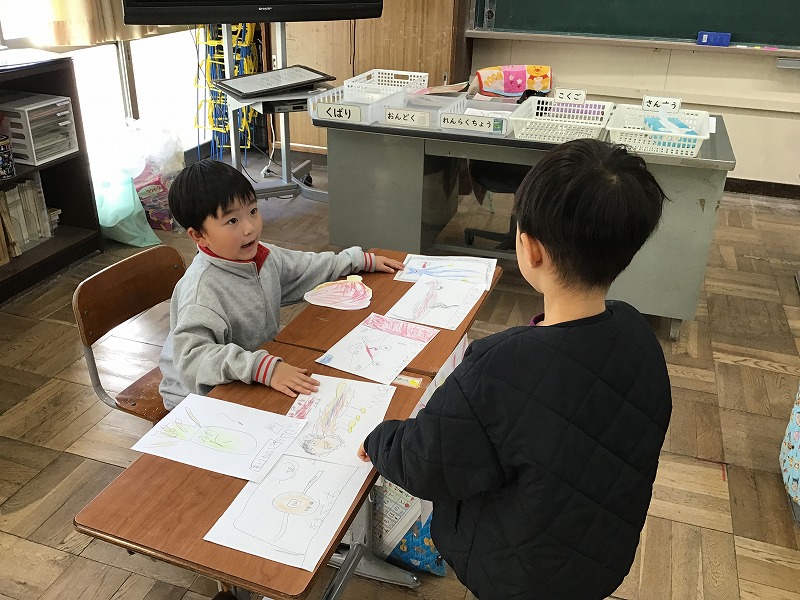

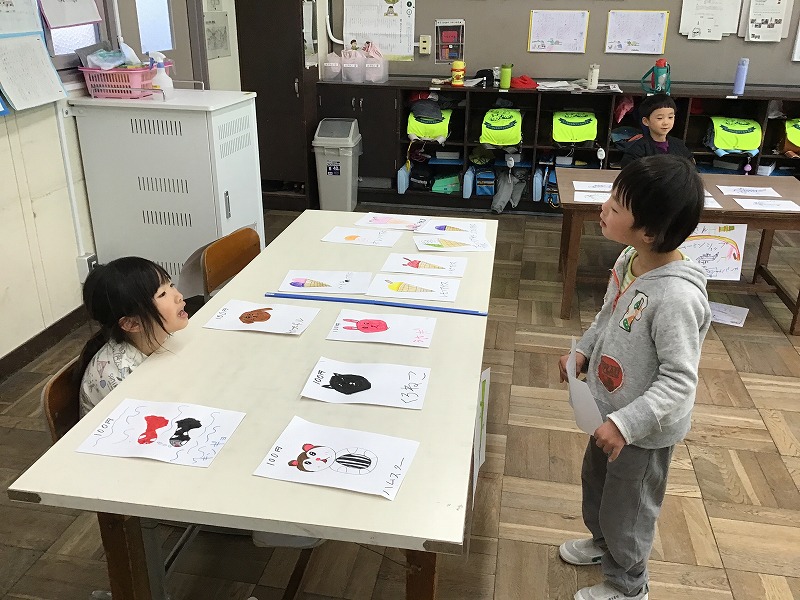

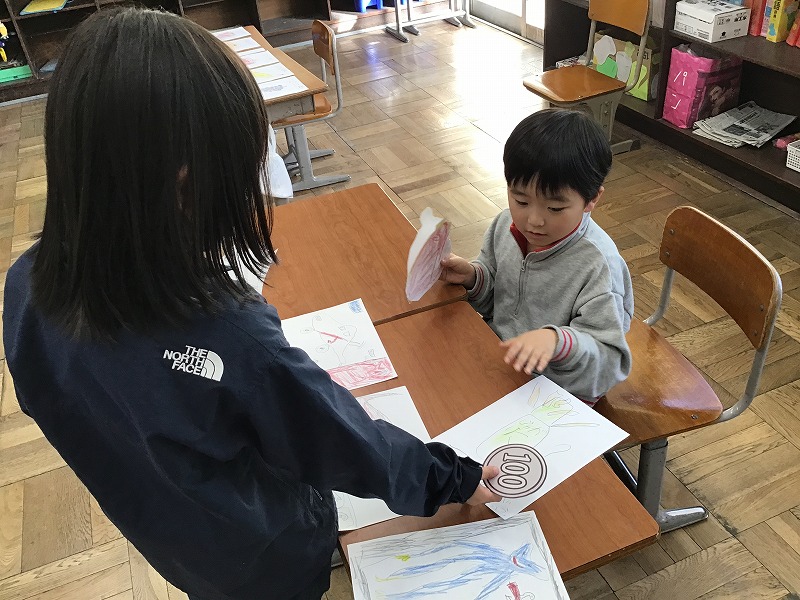

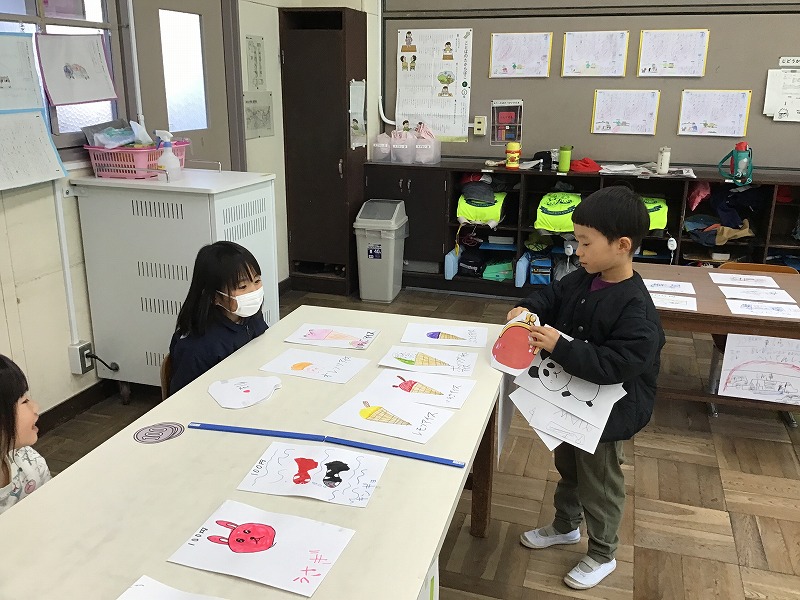

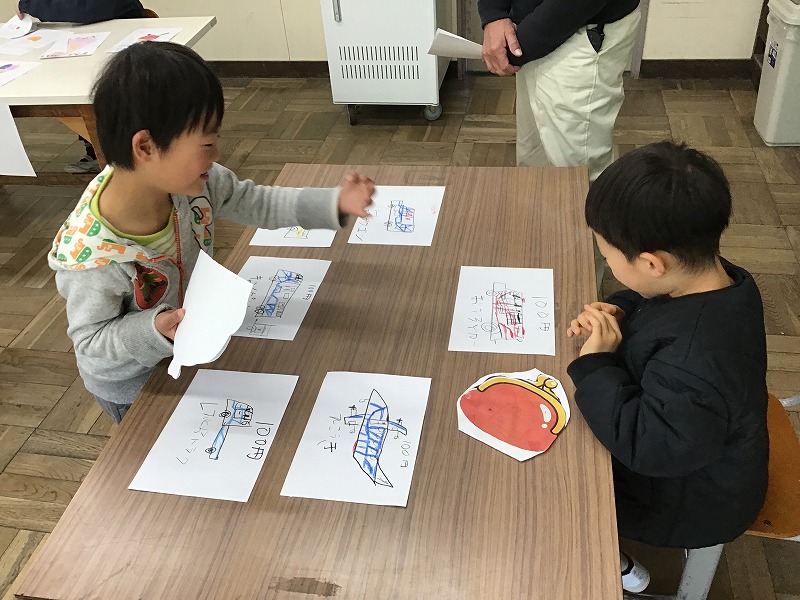

1年生が国語の時間に「ものの名まえ」について学習しました。身近なことを表す語句の量を増やし、言葉には意味による語句のまとまりがあることに気づくことが目標です。そして、その学習を終えた後、ものの名前を集めて、おみせやさんごっこをしました。子どもたちが開いたお店は、くだものやさん、ペットショップ、くるまやさん、パンやさん、おもちゃやさん、アイスやさんです。あいさつやお礼の言葉、売り買いで使われる言葉などを使いながらお店の人とお客さんに分かれて楽しそうに学習を進めました。

12月8日(金)から業前なわとび活動が始まりました。この業前なわとび活動では、たてわり班を使った異学年で短なわの様々な跳び方について教え合い、助け合い、学び合います。第1回目。たてわり班の中で、高学年児童と低学年児童がペアになり、お互いに跳んだ数を数えたり、跳び方を教えたりして励まし合いながら頑張って短なわを跳んでいました。今後も自分の目標に向かって取り組んでいってほしいと思います。

先日、児童会役員が考えた「逃走中」を行いました。第1回目のハンターは6年生4人、第2回目のハンターは、先生4人です。ハンターからうまく逃げられるか、子どもたちは、捕まらないように運動場を走り回っていました。途中、復活ミッションがあり、復活カードを見つけたら、捕まった人の中から1人復活できます。ちょっとスリルがあるけど、みんなで楽しめる全校遊びに夢中になった子どもたちでした。次は、更にパワーアップした内容で児童集会を行う予定です。