4年生が地域の梅圃場に行き、加太小学校の名札のついた梅の木になっている南高梅の収穫をさせていただきました。とてもきれいな梅で、子どもたちは、「この梅をとりたい」と自分で決めたお気に入りの梅の実を一つずつ丁寧にとっていました。袋いっぱい梅の実をとった子どもたちは、大事そうに抱えて学校へ持って帰ってきました。明日、収穫した梅で梅シロップを作る予定です。

4年生が地域の梅圃場に行き、加太小学校の名札のついた梅の木になっている南高梅の収穫をさせていただきました。とてもきれいな梅で、子どもたちは、「この梅をとりたい」と自分で決めたお気に入りの梅の実を一つずつ丁寧にとっていました。袋いっぱい梅の実をとった子どもたちは、大事そうに抱えて学校へ持って帰ってきました。明日、収穫した梅で梅シロップを作る予定です。

6年生が家庭の授業で着色料について学習しました。石油を原料にした合成着色料、自然のものを原料にした天然着色料があることを栄養教諭の先生に教えてもらいました。そのあと、かまぼこや明太子、ドロップ、ハム等にはどんな着色料が入っているのか考えました。着色料なしと思っていた食品にも着色料が入っていることを知り、驚いていました。

6年生が調理実習をしました。準備から後片付けまですべて一人で行います。第1回目は、卵とじゃがいもの炒め物です。じゃがいもは、学校で育てたものです。じゃがいもの皮をむいて芽をとり、薄く切った後、炒めました。卵はスクランブルエッグにしました。

第2回目の調理実習は、ほうれん草のおひたしと野菜炒めです。お湯を沸かしてほうれん草をゆでたり、人参、玉ねぎ、キャベツを切ってフライパンで炒めたりました。中には、フライ返しを披露する子もいました。何でも経験です。2回目の調理実習は準備から後片付けまで手際よく進めることができました。

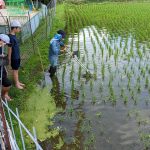

6月10日(金)に5・6年生が堀田機を使って田んぼの作業をしました。堀田機を使うと「水の中に酸素を入れる」「水と土を混ぜて濁らせて保温効果がある」「雑草を刈り取る」「根を踏むことで根をほぐし、強くする」といった4つの効果があると地域の方に教えてもらいました。子どもたちは、堀田機を交代で使ったり、草を抜いたりしながら田んぼの作業を行いました。米作りには、たくさんの作業が必要です。今後も、地域の方に教えてもらいながら、自分たちができることは、自分たちで行っていきます。

2年生が学校図書館活用アドバイザーの先生に本の紹介文の書き方や友だちへの本の紹介の仕方を教えてもらいました。子どもたちは、先生に教えてもらったとおり、図書館の絵本の中から自分のお気に入りの本を選び、紹介メモを書いた後、それを元にみんなに紹介し合いました。

6月9日の6限目に第1回クラブ活動を行いました。対象は4・5・6年生児童です。須川先生による科学工作をしました。工作したのはペットボトル浮沈子(ふちんし)と吹き上げストローロケットの2つです。

浮沈子(ふちんし)とは、パスカルの原理を利用した玩具で、容器を押したり離したりすることで、中にあるものが浮いたり沈んだりするものです。しょうゆ入れ(タレビン)とナット・ペットボトルを使って製作しました。クラブ活動の中で小学生にも分かるように浮沈子の原理についても説明していただきました。ストローロケットはストローを加工して作りました。勢いよく飛び出した後にくるくると落下してくる様子にみんながワクワクしました。

今日は、地震が起きた後、家庭科室から出火したことを想定して避難訓練を行いました。教頭先生の放送から59秒で全員が運動場に避難することができました。「おさない」「はしらない」「しゃべらない」「もどらない」のルールもきちんと守ることができました。地震や火事が起こった時に、自分の命を守るのは、自分です。「備えあれば憂いなし」これからも自分の命を守るための勉強をして災害に備えていきたいと思います。

4年生が、亀山市総合環境センターに見学に行きました。総合環境センターでは、ごみの出し方や亀山市のごみの量、ごみを減らすための3R等について職員の方のお話を聞いたり、実際に中央制御室やごみピット、プラットホームの様子を見学したりしました。子どもたちは、何度もごみピットの中のごみをかきまぜるクレーンの様子を興味深く見ていました。最後に、出湯の様子も見せていただきました。ごみ処理の様子や働く人々の様子を見学して、子どもたちは、「ごみを減らすこと」や「ごみの分別をすること」の大切さを感じることができました。