この単元では、ものの溶け方について興味・関心をもって追究する活動を通して、物が水に溶ける規則性について調べる能力を育てるとともに、それらについての理解を図り、ものの溶け方の規則性についての見方や考え方をもつことができるようにするのが目標です。

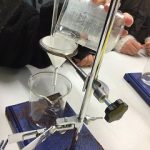

具体的には食塩やミョウバンを用い、一定量の水に溶ける溶質の質量には限度があることや、温度による溶解度の差から溶けたものを結晶として取り出すことができることを観察や実験を通して学びます。

児童からは、「日常的にものを水に溶かすことを行っているが、改めて実験すると、溶かすものによって、違うということがわかった。」「一番驚いたのは、食塩が水の温度をあげていっても、溶ける量に変わりがなかったことだ。」「思い込みでなく、実験をしていくことは必要だと感じた」という意見がありました。