私たちの身の回りには様々な水溶液があります。身近な水溶液の判別実験を通じて、児童はこの単元で初めて、本格的な科学実験を学びます。基本的な安全な実験の仕方から、実験器具の使い方も学習します。

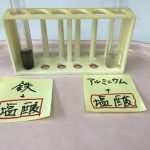

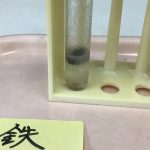

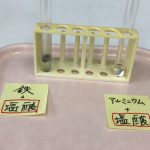

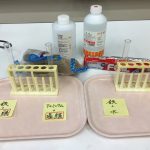

この単元では,いろいろな水溶液の性質や変化に関して、「見かけやにおいで判別する。」「リトマス紙を用いて調べ、水溶液は酸性,中性,アルカリ性の3つに仲間分けする。」「水溶液を振り動かしたり,加熱して蒸発させたり,金属と反応させたりして,水溶液には気体が溶けているものがあることや,金属を変化させるものがある。」ことなどを学習します。

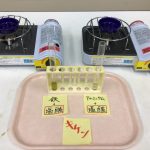

本単元で扱う水溶液(食塩水・炭酸水・うすい塩酸・重曹水・アンモニア水)のうち,食塩水は今までの学習に出てきたものであり,炭酸水は炭酸飲料として日常的に飲んでいる身近な水溶液です。また,洗剤など身近な水溶液とも関連付けながら,理科の学習と日常生活をつなげて考える姿勢を育むとともに,実感を伴った理解を図っています。

薬品に対して児童は興味津々な一方で、こわごわであることも確かです。うすい塩酸は児童にとってもちろん初めてのものですが,今後頻繁に扱うことになる薬品であり,安全で正確な実験を行う上で必要な薬品の扱い方を身に付けるのに適した水溶液です。

これらの実験活動を通じて,水溶液の性質とその働きについての見方や考え方をもつようにするとともに,水溶液の性質や働きを多面的に追求する能力や,日常生活に見られる水溶液に対して興味・関心をもつ態度を育てています。